Arnold, Walter

-

Von: Quack, Jürgen

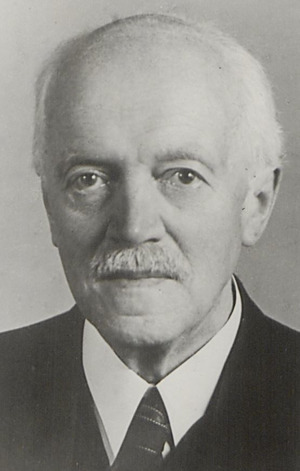

Walter Arnold (1929-1994)

-

Walter Arnold. LKAS, Bilderrsammlung, Nr. 7441. Fotograf H. Kirschner

Oberkirchenrat, Leiter des Referates für Mission, Ökumene, kirchliche Entwicklungsarbeit und Publizistik 1973 - 1993

„Die Ökumene ist aus der Mission erwachsen und die ökumenische Zusammenarbeit soll eine gemeinsame Mission ermöglichen.“ Kaum einen Satz habe ich von Walter Arnold in den 70er und 80er Jahren so häufig gehört wie diesen. Das war damals nicht selbstverständlich. Es gab nicht wenige Menschen in Württemberg, die meinten, Mission und Ökumene schlössen sich gegenseitig aus. Einige behaupteten, der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) habe sich unchristlich weit von der Bibel entfernt. Andere vertraten die Ansicht, dass die Mission durch ihr unkritisches Verhältnis zum Kolonialismus diskreditiert sei und nicht fortgesetzt werden solle. Demgegenüber betonte Walter Arnold die Zusammengehörigkeit dieser beiden Dimensionen kirchlicher Arbeit. Diese Verbindung zu veranschaulichen und zu begründen, sei eine der Hauptaufgaben des „Dienstes für Mission und Ökumene“ der Landeskirche.

Walter Arnold verband sein pietistisches schwäbisches Erbe mit einem ökumenischen Horizont. Das Theologiestudium führte ihn nach Tübingen, Zürich und Basel. Nach dem Examen ging er mit einem Stipendium des ÖRK für ein Jahr an ein Baptistisches Seminar in den USA. In Württemberg war er zunächst Vikar des Stuttgarter Jugendpfarrers Theo Sorg, dann Gemeindepfarrer in Ludwigsburg.

1960 heirateten Walter Arnold und die Ärztin Dr. med. Elfriede Seids (1925-2017). Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor: Gabriele (seit 2016 Prälatin des Sprengels Stuttgart) und Christoph (Arzt).

1964 wählte ihn der deutsche CVJM zu seinem Generalsekretär und die Familie zog nach Kassel um.

1973 wurde er als Oberkirchenrat in die württembergische Kirchenleitung berufen und übernahm von Ulrich Fick das Referat für Mission und Ökumene, kirchlichen Entwicklungsdienst und Publizistik.

„Gott schuf den Menschen mit Leib und Seele. Seelsorge und Leibsorge gehören zusammen.“ Gegen manche Ängste, dass die Entwicklungshilfe die Mission verdrängen könnte, hat Arnold immer wieder darauf hingewiesen, dass zu jeder rechten Mission von Anfang an auch die Sorge für Kranke, für ausreichende Ernährung, für Bildung und für die Einhaltung der Menschenrechte gehörten.

Mit großem Engagement verfolgte er die Stationen des konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Einen wichtigen Schritt sah er darin, dass die Kirchen zum ersten Mal seit der Reformation die Lehre vom „gerechten“ Krieg ablehnen und auf eine Überwindung der politischen Institution des Krieges hinarbeiten. Er trat dafür eine, dass Deutschland den Waffenhandel einschränkt und letztlich völlig davon Abstand nimmt. So förderte er auch die Gründung des Ökumenischen Netzes Württemberg als Zusammenfassung der Gruppen in der Landeskirche, die sich um Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung bemühen.

In den Jahren nach der Weltmissionskonferenz in Bangkok 1973 gab es in Württemberg eine heftige Diskussion, die in der Forderung gipfelte, die Landeskirche solle ihre Mitgliedschaft im ÖRK ruhen lassen. Nach zehn Jahren der Auseinandersetzung und Klärung beschloss die Landessynode, weiter im ÖRK mitzuarbeiten. Die Mitgliedschaft solle aber „selbständiger als bisher“ wahrgenommen werden. Als Konsequenz dieser Entwicklung kandidierte Arnold 1983 bei der Vollversammlung in Vancouver für einen Sitz im Zentralausschuss und wurde gewählt. Damit begann eine neue Phase der aktiven Mitarbeit der Landeskirche im ÖRK, die vor allem durch seine Person geprägt wurde.

Besonders setzte er sich für eine Annäherung der Evangelikalen zum ÖRK – und umgekehrt – ein. Dabei arbeitete er eng mit David Gitari, dem anglikanischen Erzbischof von Kenia, und dem indischen Missionstheologen Vinay Samuel zusammen.

Auf Arnolds Initiative hin trafen sich 1987 und 1989 in Württemberg zum ersten Mal Vertreter des ÖRK mit Theologen aus der Lausanner Bewegung für Weltevangelisation und der weltweiten Evangelischen Allianz zu Gesprächen über das Missionsverständnis. Eine ähnliche Konsultation mit orthodoxen und evangelikalen Theologen fand durch seine Vermittlung Anfang 1993 wiederum in Württemberg statt.

Arnolds vielfältige Kontakte in alle Welt brachten viele Besucher nach Stuttgart. Viele von ihnen waren Gäste im Haus von Walter und Elfriede Arnold, die als Fachärztin für Anästhesie tätig war.

Walter Arnold stand der pietistischen Ludwig-Hofacker-Vereinigung nahe und hatte gute Kontakte zum synodalen Gesprächskreis „Lebendige Gemeinde“. Er warb dort um eine konstruktive Mitarbeit des Pietismus in der ökumenischen Bewegung. Er betonte, dass es ohne den Pietismus nie eine ökumenische Bewegung gegeben hätte, denn der habe die konfessionellen Grenzen durchlässig gemacht. Der Pietismus müsse im ÖRK mitarbeiten, um „die Kirchen in ihrer weltweiten missionarischen und evangelistischen Aufgabe zu unterstützen“ (Verfassung des ÖRK III,3). Mit seinem Bemühen um die Bibel könne der Pietismus helfen, die Worte „gemäß der Heiligen Schrift“ in der Basisformel des ÖRK ernst zu nehmen. Mit seiner kirchenkritischen Haltung könne er helfen, die stetige Aufgabe der „Erneuerung der Kirche“ (Verfassung des ÖRK III,5) nicht aus dem Auge zu verlieren.

Arnold förderte auch die Gründung der Hilfsorganisation „Hilfe für Brüder“. Er war der Meinung, dass Gott sowohl durch die ökumenische wie die evangelikale Bewegung wirke und diese daher zusam¬menarbeiten müssten.

Er sorgte dafür, dass die ganze Vielfalt der Ökumene in den Prälaturteams des „Dienstes für Mission, Ökumene und Entwicklung“ (DiMOE) präsent war. An Anfang waren darin vor allem die früheren Heimatmissionare der Basler und der Herrnhuter Mission tätig. Dazu kamen bald Entwicklungshelfer von „Dienste in Übersee“, Missionare evangelikaler Missionsgesellschaften und zurückkehrende Auslandpfarrer. Diese Vielfalt der Grundeinstellungen und der Erfahrungen machte die weltweite Kirche in Gemeinden und Schulen präsent. 1975 stieß mit Martin Ngnoubamjum aus Kamerun der erste ökumenische Mitarbeiter dazu. Weitere kamen u.a. aus den Kirchen in Ghana, Südafrika, Indien, Korea, Japan und Indonesien. Viele von ihnen wurden nach ihrer Rückkehr in ihre Heimatkirchen als Bischöfe oder Professoren tätig.

Parallel zum DiMOE half Arnold bei der Gründung des „Zentrums für entwicklungsbezogene Bildung“ (ZEB), das 1998 an den DiMOE angeschlossen wurde. Dort wurden vor allem die Kontakte zu Weltläden und entwicklungsbezogenen Aktionsgruppen gepflegt.

Während seiner ganzen Dienstzeit war Walter Arnold der Vertreter der Landeskirche im Missionsrat des Evangelischen Missionswerks in Südwestdeutschland (EMS). Mehrere Jahre war er auch dessen stellvertretender Vorsitzender wie auch des Deutschen Zweiges der Basler Mission.

Er war in vielen Funktionen in Württemberg (z.B. Vorsitz des CVJM Stuttgart, Vorsitz im Beirat der Württembergischen Bibelgesellschaft, Mitglied im Rundfunkrat und im Verwaltungsrat des Süddeutschen Rundfunks), in Deutschland ( u.a. im Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik und im Deutschen Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes) sowie weltweit (z.B. Präsident des YMCA Weltverbandes 1977-81) tätig.

Wegen einer schweren Erkrankung konnte er im Februar 1993 nicht mehr zum Treffen des Zentralausschusses des ÖRK nach Johannesburg fahren. Darauf kaum aus der Sitzung ein Brief an ihn, der von allen 140 Mitgliedern des „Parlaments der Ökumene“ unterschrieben war.

Das durch Walter Arnold repräsentierte Engagement der Landeskirche im Ökumenischen Rat wurde dadurch anerkannt, dass bei der Vollversammlung des ÖRK in Harare 1998 die junge württembergische Theologin Heike Bosien in den Zentralausschuss des ÖRK und Eberhardt Renz, 1993 Arnolds Nachfolger als Referent für Mission, Ökumene und Entwicklung im OKR und seit 1994 württembergischer Landesbischof, zu einem der Präsidenten des Ökumenischen Rates der Kirchen gewählt wurden.

Aktualisiert am: 23.06.2025

Bildnachweise

Zitierweise

https://www.wkgo.de/cms/article/index/arnold-walter (Permalink)

Nutzungsbedingungen

Alle Rechte vorbehalten.

Bacmeister, Albert

-

Von: Kienzle, Claudius

Inhaltsverzeichnis

Albert Bacmeister (1845-1920)

1: Familienverhältnisse

V Christoph Heinrich Wilhelm Bacmeister (1795-1863), Notar. M Heinricke Caroline geb. Neuffer (1808-1855). G Reinhold (im Alter von zwei Wochen verstorben), Karl Eugen, Ottilie Ernestine Luise, zwei Halbbrüder: Julius, Eduard. °° Luise Auguste geb. Gantz (*1845) am 21.05.1872 in Öhringen. K Walter, Richard (Zwillingsbrüder, R. stirbt einjährig).

2: Biographische Würdigung

-

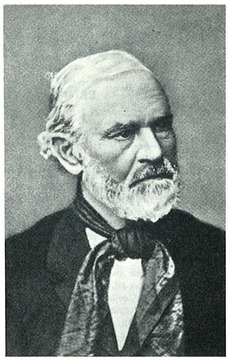

Albert Bacmeister (1845-1920)

Fotograf: H. Brandseph, Stuttgart. Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildersammlung, Nr. 462

Die Kindheit des am 25. Oktober 1845 in Neckartailfingen (OA Nürtingen) geborenen B. war von häufigen Ortswechseln geprägt, die durch den väterlichen Notarberuf bedingt waren. Blieb die Familie trotz der ersten Versetzung des Vaters nach Köngen zunächst in Neckartailfingen, folgten sie diesem wenige Jahre später nach Weilheim/Teck, von wo aus der junge B. die Lateinschule in Kirchheim/Teck besuchte. Nach dem frühen Tod der Mutter 1855 und der Beförderung des Vaters zum Gerichtsnotar in Nürtingen 1859 wurde B. als Hospes – die Aufnahmeprüfung, das Landexamen, hatte er nicht bestanden – ins Seminar Maulbronn aufgenommen. Wenige Monate bevor er 1863 die Konkursprüfung, die ihm die Aufnahme ins Evangelische Stift in Tübingen ermöglichte, ablegte, starb auch sein Vater. In der Folgezeit klagte B. über häufige Kopfschmerzen und rezidivierende Krampfanfälle. Dieses epileptische Anfallsleiden schränkte ihn im Laufe seines Studiums und Berufslebens immer wieder ein und kam erst in hohem Alter zum Erliegen.

An der Universität trat B., dessen Großvater bereits Pfarrer gewesen war, der Burschenschaft "Tübinger Königsgesellschaft Roigel" bei. Er hörte vor allem den Dogmatiker Maximilan Landerer (1810-1878), der für seine Vermittlungstheologie bekannt war, sowie dessen Schüler, den Kirchenhistoriker Carl Weizsäcker (1822-1899), der eine eher kritische Theologie lehrte. Zugleich besuchte er Vorlesungen des Literaturwissenschaftlers und Freundes von David Friedrich Strauß, Friedrich Theodor Vischer (1807-1887), mit dem er noch nach dem Studium in brieflichem Kontakt stand.

Nach der ersten theologischen Dienstprüfung, die er krankheitsbedingt erst 1868 ablegte, wurde er durch den Balinger Dekan Karl Ludwig Heinrich Haug, in dessen Kirchenbezirk er als Pfarrverweser amtierte, ordiniert. Weitere Dienstorte führten ihn in die Nähe seines Geburtsortes nach Mittelstadt und Großbettlingen. Die Gemeinde Oberensingen verlieh dem eltern- und heimatlosen B. 1869 das Bürgerrecht.

Den Ausbruch des deutsch-französischen Kriegs erlebte er als Pfarrverweser in Wangen im Allgäu. Sofort richtete B., der im Krieg gegen Österreich 1866 zwar ausgehoben, aber nicht mehr einberufen worden war, eine „flehentliche“ – aber gleichwohl unberücksichtige – Bitte an die Kirchenleitung, ihn für den Kriegsdienst freizustellen oder ihn wenigstens als Felddiakon abzuordnen. Wenig später sah er sich in der Allgäuer Diaspora öffentlichen Anfeindungen des katholischen Stadtpfarrers ausgesetzt und bat gekränkt um Versetzung. Erst nachdem er sich der überkonfessionellen Solidarität der städtischen Ehrbarkeit versichert hatte, erklärte er sich bereit, zu bleiben.

Gleichwohl beorderte ihn die Kirchenleitung kurze Zeit darauf als Pfarrverweser nach Braunsbach ins Hohenlohische, von wo aus er mit Hinweis auf seine labile Gesundheit die Zulassung zur zweiten theologischen Dienstprüfung forderte. Ausschlaggebend dürfte jedoch der Wunsch nach einer eigenen Pfarrstelle und damit nach ökonomischer Absicherung gewesen sein. Das Konsistorium entsprach seiner wiederholten Eingabe nicht, sondern betraute ihn im April 1871 mit der Vertretung der Pfarrstelle in Schlaitdorf. Dort hoffte B. erneut auf eine ständige Anstellung und mobilisierte die Gemeinde zunächst erfolgreich gegen eine weitere Versetzungsanordnung. Anfang 1872 legte er das zweite Examen ab, in dessen schriftlichen Teil er sich schwerpunktmäßig mit religionspädagogischen Fragestellungen auseinandersetzte. Dabei plädierte er für eine Professionalisierung von Geistlichen im Hinblick auf ihre Funktion als Religionslehrer und Schulaufseher und forderte Kenntnisse in Psychologie, Didaktik, Methodik, Rechtskunde und Gesundheitspflege. Nach Übertragung der Patronatspfarrstelle Niederstetten heiratete er 1872 Auguste Gantz.

In Niederstetten beschäftigte sich B. weiter mit pädagogischen Fragen und verfasste zu innerkirchlichen Fortbildungszwecken mehrere Aufsätze, mit denen er seine 1875 erstmals veröffentlichte Biblische Geschichte vorbereitete. Da die Bibel die alleinige Grundlage für den schulischen Leseunterricht war, stellte B. in dem Lehrbuch, die wesentlichen (heils)geschichtlichen Texte des Alten und Neuen Testaments in didaktisch sinnvollen Abschnitten zusammen. Neu war dabei, dass nun nicht mehr der eigentliche Bibeltext verwendet werden sollte, sondern dass B. versuchte, kindgerechter zu formulieren und auf eine Textgliederung in Verse verzichtete. Bis 1919 erfuhr das Lesebuch zehn verschiedene Auflagen, die unterschiedliche Stofffülle aufwiesen und zunehmend auch als Geschichtsbuch für die Zeit des Frühchristentums betrachtet werden kann. Über diese publizistische Beschäftigung mit religionspädagogischen Fragen hinaus war B. auch 18 Jahre lang als Direktor der Schulkonferenz in den Kirchenbezirken Blaufelden und Öhringen und als Mitglied der Kommission für das biblische Lesebuch in der Lehrerfortbildung tätig.

Das Pfarramt in Niederstetten befriedigte B. nur bedingt. Bereits drei Jahre nach seiner Ernennung zum dortigen Pfarrer und ein Jahr nach der Geburt seiner Zwillingssöhne, von denen einer nach wenigen Monate starb, bewarb er sich 1875 aus nationalliberaler Gesinnung und in „glühe[ndem] Verlagen“, aber erfolglos, um eine Divisionspredigerstelle. Stattdessen wurde er ab 1879 Stadtpfarrer von Öhringen und konnte als Archivar des Hauses Hohenlohe sowie im „Historischen Verein für württembergisch Franken“ seinen wissenschaftlichen Interessen nachkommen. Diese veranlassten ihn an einem Preisausschreiben der gerade gegründeten holländischen „Teylers Fundatie“ in Haarlem teilzunehmen. Seine daraus entstandene Arbeit über die ethische Prinzipienlehre in Eduard von Hartmanns (1842-1906) Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins reichte er 1882 bei dem Pessimismusexperten Edmund Pfleiderer (1842-1902) in Tübingen als philosophische Dissertation ein.

In den folgenden Jahren setzte B. seine wissenschaftliche und publizistische Tätigkeit fort. Er publizierte zahlreiche Aufsätze in der Protestantischen Kirchenzeitung für das evangelische Deutschland, dem theologischen Literaturblatt, der Allgemeinen Evangelischen-lutherischen Kirchenzeitung, den deutsch-evangelischen Blättern, den Blättern für Württembergischen Kirchengeschichte sowie dem kirchlichen Anzeiger in Württemberg.

Nachdem ihm 1889 die Dekanstelle in Geislingen übertragen worden war, zog er sich nur sieben Jahre später von dieser Führungsposition zurück und übernahm die Stelle des Ludwigsburger Garnisonspredigers. Damit verschaffte er sich jedoch gute Kontakte zum Herrscherhaus und zum Regierungsapparat, die später zu zahlreichen Ehrungen bis hin zur Verleihung des Titels Oberkirchenrat führten. Ihm gelang es, nicht zuletzt durch manipulativen Medieneinsatz – er verfasste im Schwäbischen Merkur einen anonymen Artikel, der den vorliegenden Architektenentwurf scharf kritisierte – den Neubau der Ludwigsburger Garnisonskirche voranzutreiben, die 1903 eingeweiht wurde. Bereits während der Bauphase hatte sich B. um die Dekanstelle in Ludwigsburg beworben, die ihm erst im zweiten Anlauf 1904 übertragen wurde und die er bis zu seiner Pensionierung 1917 innehatte.

In seiner Ludwigsburger Zeit setzte er seine religionspädagogische Tätigkeit fort und leitete die Fortbildungskurse der Predigtamtskandidaten für Religionsunterricht. Zugleich war er ab 1896 als Vorstand der Ludwigsburger Kinderverwahranstalt, der Charlottenkrippe, ab 1899 als Vorstand des „Vereins zur Unterstützung des Württembergischen Lutherstifts“ für Pfarrsöhne sowie ab 1904 als stellvertretender Verwaltungsratvorsitzender der „Evangelischen Kinder- und Brüderanstalt Karlshöhe“ im sozialen Bereich aktiv. Er engagierte sich zudem in der pfarrerlichen Standesvertretung, dem „Evangelischen Pfarrverein in Württemberg“. Anknüpfend an seine frühere Mitgliedschaft in der Landessynode kandidierte B. 1912 für den Wahlbezirk Öhringen – eine Kandidatur im eigene Kirchenbezirk war ihm laut Wahlgesetz versagt – und war dort stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für das Spruch- und Liederbuch sowie Sprecher einer Mittelpartei. Bereits 1888-1897 war er für verschiedene hohenlohische Kirchenbezirke Abgeordneter im Kirchenparlament, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsordnungskommission sowie geistlicher Ersatzmann für den Synodalausschuss, dem höchsten Gremium zwischen den ordentlichen Tagungen der Synode.

B. stand der liberalen Theologie nahe. Er beteiligte sich gegen den Widerstand der Kirchenleitung 1910 gemeinsam mit seinem Freund Theobald Ziegler, dem Biografen des umstrittenen Protagonisten der liberalen Theologie, David Friedrich Strauß, an der Einweihung eines Denkmals für diesen im Ludwigsburger Schlossgarten. Über beide verfasste B. biografische Abrisse im Staatsanzeiger für Württemberg. In seinen biblischen Geschichten versuchte er, vor allem in den späteren Auflagen, die Geschichte des Urchristentums nicht etwa heilsgeschichtlich zu deuten, sondern chronologisch zu präsentieren. Trotz seiner nationalliberalen Einstellung blieb er ein zuverlässiger Verfechter der Monarchie. In seinem Buch über das württembergische Königshaus, das zugleich als eine Kultur- und Infrastrukturgeschichte Württembergs des 19. Jahrhunderts gelesen werden kann, äußerte er zwar Sympathien für die Revolutionsideen von 1848, zeigte sich jedoch letztlich als kaisertreuer Befürworter der kleindeutschen Reichseinigung von 1871. Am 28. Juni 1920 verstarb er.

Erstabdruck in: Württembergische Biographien unter Einbeziehung Hohenzollerischer Persönlichkeiten. Band II. Im Auftrag der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg herausgegeben von Maria Magdalena Rückert, W. Kohlhammer Verlag Stuttgart 2011. Wiederverwendung mit freundlicher Genehmigung.

Aktualisiert am: 23.06.2025

Literatur

Literatur:

Schwäbischer Merkur 1920, Nr. 300, S. 5

Staatsanzeiger für Württemberg 1920, Nr. 151, S. 3

Walter Bacmeister, Die literarische Tätigkeit des Karl Albert Wilhelm Bacmeister, in: Familienverband der Bacmeister. Nachrichtenblatt, Anlage zu Nr. 56, Januar 1959. o.S..

Quellen:

LKAS A27, Nr. 67

LKAS PfA Garnisonsgemeinde Ludwigsburg, Nr. 19+20, 24

UAT 131/32b Nr. 15

Bildnachweise

Zitierweise

https://www.wkgo.de/cms/article/index/bacmeister-albert (Permalink)

Nutzungsbedingungen

Alle Rechte vorbehalten.

Barth, Christian Gottlob

-

Von: Quack, Jürgen

Christian Gottlob Barth (1799 -1862)

-

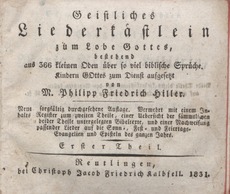

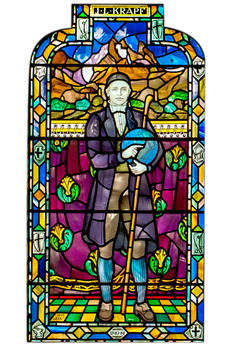

Christian Gottlob Barth

Archiv der Basler Mission, QS-30.008.0014

Die erste Sammelbüchse für die Basler Mission stellte der Student Christian Gottlob im Herbst 1818 im Evangelischen Stift in Tübingen auf. Die Idee dazu bekam er von Robert Pinkerton aus London, den er kurz zuvor in Stuttgart getroffen hatte. Pinkerton war in die Schweiz und nach Deutschland gekommen, um Missionare für die englischen Missionsgesellschaften zu werben.

Barth wäre gerne selbst Missionar geworden, da er jedoch für seine alleinstehende Mutter sorgen musste, war das nicht möglich. Aber er wurde zum wichtigsten Freund der Basler Mission in Deutschland. Er predigte auf zahlreichen Missionsfesten und schrieb viele Missionslieder, z.B. einige Strophen des Liedes „Sonne der Gerechtigkeit“ (EG 263). Er wurde Pfarrer in Möttlingen, gründete den Calwer Missionsverein und gab ab 1828 das Calwer Missionsblatt heraus. Er stand in engem Kontakt mit vielen Missionaren – etwa 1000 Briefe jährlich wechselte er mit ihnen. In seinem Arbeitszimmer stand eine Uhr mit vier Zifferblättern, drei davon zeigten die Uhrzeiten in anderen Weltgegenden, wo diese Missionare tätig waren. 1832 veröffentlichte er „Zweymal zwey und fünfzig biblische Geschichten für Schulen und Familien“, das in 87 Sprachen übersetzt wurde.

Als 1838 Christian Gottlob Blumhardt (1779-1838), der erste Inspektor der Basler Mission starb, wählte das Komitee Christian Barth zu dessen Nachfolger. Aber Barth lehnte ab. Er hatte sich gerade aus dem Pfarrdienst entlassen lassen, um ganz für den von ihm gegründeten Calwer Verlag tätig zu sein. Er empfahl statt seiner Wilhelm Hoffmann, den Sohn des Gründers von Korntal, der dann auch gewählt wurde.

Barth war ein Mann mit knitzem Humor. Seine „Geschichte von Württemberg“ beginnt mit den Worten „Der geneigte Leser muss vor allen Dingen wissen, dass es zwei gelobte Länder in der Welt gibt, das eine ist das Land Kanaan oder Palästina, und das andere ist Württemberg. Das glauben wenigstens viele ehrliche Württemberger, besonders solche, die von anderen Ländern außer dem Namen nicht sehr viel wissen …“. Es war Barths Lebenswerk, dass die Württemberger mehr über die fremden Länder und die dort tätigen Missionare lernten.

Aktualisiert am: 23.06.2025

Bildnachweise

Zitierweise

https://www.wkgo.de/cms/article/index/barth-christian-gottlob (Permalink)

Nutzungsbedingungen

Alle Rechte vorbehalten.

Bengel, Johann Albrecht

-

Von: Ising, Dieter

Johann Albrecht Bengel (1687-1752)

-

Johann Albrecht Bengel, Stich nach einem Gemälde

Aus: Oscar Wächter: Johann Albrecht Bengel. Lebensabriss, Character, Briefe und Aussprüche, 1865

Im Jahr 1687 in Winnenden geboren, musste Bengel als Kind vor einrückenden französischen Truppen aus seiner Geburtsstadt flüchten. Kurz darauf erlebte er die Plünderung und Brandschatzung Marbachs. Früh verlor er den Vater. Nach dem Besuch des Stuttgarter Gymnasiums bezog er 1703 das Tübinger „Stift“, das Begabten bei freier Kost und Logis das Theologiestudium ermöglichte.

1713 wurde er zum Lehrer an der Klosterschule Denkendorf bei Stuttgart ernannt. Als Vorbereitung auf die Stelle unternahm er eine Bildungsreise, die ihn bis nach Halle an der Saale führte. Dort beeindruckte ihn die Begegnung mit August Hermann Francke, einem der führenden Pietisten seiner Zeit.

In Denkendorf unterrichtete er bis 1741 den theologischen Nachwuchs. Die Schüler sollten sich mit großem Ernst auf den Pfarrberuf vorbereiten, ihre Seele „sammeln“ und das „Aufatmen zu Gott mitten unter der Arbeit“ nicht vergessen. Bengel verstand sich als ihr Lehrer und Seelsorger; er nahm sich vor, geduldig und gütig zu sein.

In dieser Zeit wurden ihm und seiner Frau Johanna Regina geb. Seeger zwölf Kinder geboren; sechs von ihnen starben früh.

Bengel war nicht nur ein engagierter Pädagoge. Mit Sorgfalt und Ausdauer widmete er sich wissenschaftlichen Arbeiten, vor allem dem Text und der Auslegung des Neuen Testaments, die ihn weithin bekannt machten.

Als man ihn 1741 zum Prälaten von Herbrechtingen ernannte, gehörte zur Prälatenwürde die Mitgliedschaft im württembergischen Landtag. Hier wurde Bengel aufgrund seines hohen Ansehens 1747 in den Großen und 1748 in den Engeren Landtagsausschuss gewählt. 1749 ernannte man ihn zum Prälaten von Alpirsbach; damit verbunden war ein Sitz im Konsistorium, der Stuttgarter Kirchenleitung.

Bengel hatte sich für diese Ämter nicht beworben. Er wurde, inzwischen 60 Jahre alt und gesundheitlich angegriffen, von den Berufungen überrascht. Sie eröffneten ihm ein umfassendes Einspruchsrecht bei wichtigen politischen und kirchlichen Entscheidungen. Nachdem 1743 die pietistischen Privat-Erbauungsstunden legalisiert worden waren, kann man die Bengel zuteil gewordene Stellung als landes- und kirchenpolitisches Zeichen verstehen. Mit ihm erhielt der Pietismus, der sich als „Lebens-Reformation“ verstand, einen festen Platz in Württemberg.

In Stuttgart ist Bengel am 2. November 1752 gestorben.

Aktualisiert am: 23.06.2025

Literatur

Literatur:

Burk, Johann Christian Friedrich, Dr. Johann Albrecht Bengel’s Leben und Wirken, meist nach handschriftlichen Materialien bearbeitet. Stuttgart: Joh. Friedr. Steinkopf 1831

Burk, Johann Christian Friedrich, Dr. Johann Albrecht Bengels literarischer Briefwechsel. Eine Zugabe zu dessen Leben und Wirken. Stuttgart: F. Brodhag 1836

Hehl, Werner, Johann Albrecht Bengel. Leben und Werk. Stuttgart 1987

Hermann, Karl, Johann Albrecht Bengel. Der Klosterpräzeptor von Denkendorf. Stuttgart: Calwer Vereinsbuchhandlung 1937

Ising, Dieter, Radikaler Pietismus in der frühen Korrespondenz Johann Albrecht Bengels, PuN 31, 2005, 152–195

Bildnachweise

Zitierweise

https://www.wkgo.de/cms/article/index/bengel-johann-albrecht (Permalink)

Nutzungsbedingungen

Alle Rechte vorbehalten.

Binder, Christoph

-

Von: Heizmann, Uwe

Christoph Binder (1519-1596)

Christoph Binder wurde als am 28. Dezember 1519 in Grötzingen (Lkr. Esslingen) als unehelicher Sohn des dortigen Priesters Georg Binder und der Katharina Bainhardt geboren.(1) Georg Binder lebte, obwohl als katholischer Priester eigentlich an das Zölibat gebunden, wie damals viele seiner Amtsgenossen in wilder Ehe.(2) Nach der Einführung der Reformation in Württemberg 1534 trat er zur evangelischen Konfession über und ehelichte wahrscheinlich noch im selben Jahr Katharina Bainhardt.(3) Georg Binder besaß in Grötzingen ein eigenes Haus, weshalb ein gewisses Vermögen angenommen werden kann, mit dem er seinem begabten Sohn eine gründliche Ausbildung ermöglichte. (4)

Ab 1557 war er Pfarrer sowie ab 1558 bis 1565 Dekan in Nürtingen. 1560 war er als Reformator für die Reichsstadt Weil der Stadt vorgesehen. Dieser Plan der herzoglichen Kanzlei wurde jedoch wegen des Widerstands der dortigen Bürger aufgegeben.(5) Binder war für Herzog Christoph mehrfach in wichtigen auswärtigen Kirchenangelegenheiten unterwegs. Möglicherweise war er in diesem Zusammenhang 1560 bis 1561 nach Reichenweier(6) im Elsass abgeordnet, um in der gleichnamigen württembergischen Herrschaft das lutherische Bekenntnis einzuführen. Mit demselben Auftrag wurde er in die weiter südlich gelegenen, zu Württemberg gehörenden Grafschaft Mömpelgard(7) entsandt.(8) Außerdem soll er 1562 ins Herzogtum Sachsen gereist sein, um in einem Religionsstreit zu vermitteln.(9) Am 14. Februar 1565 wurde er zum ersten evangelischen Abt des Klosters Adelberg (Klosterschule) ernannt. Dieses Amt hatte er bis 1590/95 inne. Zugleich war er von 1557 bis 1586/90 Generalsuperintendent in Denkendorf. 1594 nahm er am Reichstag von Regensburg teil. Er war auch herzoglich-württembergischer Rat. Im Februar 1595 trat er von seinen Ämtern zurück. Er starb am 31. Oktober 1596 in Adelberg.(10)

Die Dokumente zur Binders Einsetzung als Abt des Klosters Adelberg, Urkunde und Revers, sind im Hauptstaatsarchiv Stuttgart im Bestand A 469 I unter den Signaturen U 681 und U 682 überliefert und liegen hier als Transkriptionen vor:

Urkunde vom 14. Februar 1565 über die Einsetzung des bisherigen Pfarrers von Nürtingen, Christoph Binder, als Abt des Klosters Adelberg, einschließlich der Aufführung seiner Rechte, Pflichten, Besoldung usw., ausgestellt durch Herzog Christoph von Württemberg

Revers vom 14. Februar 1565 von Christoph Binder über seine Einsetzung als Abt des Klosters Adelberg, einschließlich der Aufführung seiner Rechte, Pflichten, Besoldung usw., Revers zur entsprechenden, von Herzog Christoph von Württemberg unterm selbigen Datum ausgestellten Urkunde

Veröffentlicht am: : 29.03.2019

Aktualisiert am: 23.06.2025

Zitierweise

Heizmann, Uwe: Binder, Christoph, in: Württembergische Kirchengeschichte Online, 2019

https://www.wkgo.de/cms/article/index/binder-christoph (Permalink)

Nutzungsbedingungen

Alle Rechte vorbehalten.

Binder, Johanna

-

Von: Kittel, Andrea

Inhaltsverzeichnis

Johanna Binder (1896-1990)

Fast fünfzig Jahre lang hat Johanna Binder mit ihrer Arbeit die textilen Kirchenausstattungen der württembergischen Landeskirche geprägt. Als Leiterin der Paramentenwerkstatt beriet sie unzählige Kirchengemeinden bei der Anschaffung liturgischer Altar-, Taufstein- und Kanzelbedeckungen, die sie dann nach Entwürfen von Künstlern mit ihren Weberinnen und Stickerinnen in hoher handwerklicher Qualität herstellte.

Johanna Binder war schöpferisch begabt und als gelernte Damenschneiderin durchaus erfolgreich. 1919 wurde sie „Lehrmeisterin“ der neu eingerichteten Fachklasse für Mode an der Württembergischen Staatlichen Kunstgewerbeschule – der heutigen Kunstakademie. Doch die Aussicht auf eine Karriere in der Modebranche schlug sie aus. Als 1924 der Bund Evangelischer Frauen beabsichtigte, mitten in der Inflation eine Evangelische Frauenarbeitsschule in Stuttgart zu gründen, und Johanna Binder bat, die Leitung zu übernehmen, sagte sie kurzerhand zu.

1: Evangelische Frauenarbeitsschule

Junge Mädchen sollten dort nach dem Schulabschluss in Sticken, Kleider- und Weißnähen unterrichtet werden, um sich für ihre zukünftige Rolle als Hausfrau und Mutter zu qualifizieren. Der evangelische Charakter der Schule wurde durch Morgenandachten und Vorträge über diakonische Themen gepflegt. In der Wirtschaftskrise waren mehrere städtische Nähschulen geschlossen worden, so dass der Zulauf zu der evangelischen Einrichtung mit Zentrale in der Furtbachstraße groß war. Schon im zweiten Schuljahr unterrichteten 19 Lehrerinnen in 9 Zweigstellen rund 400 Schülerinnen.

2: Paramente zum Schmuck der Kirchen

Noch im Gründungsjahr der Schule wurde auf Anregung des Vereins für christliche Kunst zusätzlich eine Paramentenwerkstatt angegliedert und ebenfalls unter die Leitung von Johanna Binder gestellt. Anfangs arbeitete man noch mit Tuch, Borten und Fransen. Als es in Deutschland eine Neubesinnung über Sinn und Zweck in der evangelischen Paramentik gab, machte Johanna Binder diesen Wechsel mit und erlernte, neben ihren vielfältigen Leitungsaufgaben, Spinnen von Flachs und Wolle, Färben mit Pflanzen, Weben und komplizierte Sticktechniken. Wertigkeit und „Echtheit des Materials“ waren für sie fortan Standard. 1938 legte sie mit Auszeichnung eine zweite Meisterprüfung ab und konnte nun in ihrer Werkstätte Fachkräfte ausbilden.

Nach ihrer Auffassung lag die Basis guter Paramentik in der engen Zusammenarbeit zwischen Künstlern und Ausführenden, und so produzierte sie gemeinsam mit namhaften Kunstschaffenden über viele Jahre hinweg anspruchsvolle Werke.

Zur Produktpalette der Paramentenwerkstatt gehörte auch die Amtstracht für die Geistlichen. Bei der Einführung der Frauenordination 1968 war Johanna Binders Rat zur Form des Talars und des Baretts für die Pfarrerinnen sehr geschätzt. Zuvor hatte sie schon ein spezielles Frauenbeffchen entwickelt, das sich allerdings langfristig nicht durchsetzte.

Als Johanna Binder 1970, mit 74 Jahren, in den Ruhestand ging, konnte sie auf ein Berufsleben zurückblicken, das sie in der ganzen Vielfalt ausgefüllt hatte: Da war die Verantwortung für Angestellte, Auszubildende und Schülerinnen, ihre Zähigkeit und Improvisationskunst in wirtschaftlicher Not und Krieg, weite Beratungsreisen über Land und Fußmärsche mit schwerem Gepäck, ihr notwendiges Einfühlungsvermögen in die jeweiligen Kirchenräume, Verhandlungsgeschick, kreative Gestaltungsprozesse, Überzeugungskunst für würdige Ausstattungen….

Ihr begeistertes Engagement für die Paramentik hat Johanna Binder als diakonischen Auftrag verstanden. Den Weg dorthin eingeschlagen zu haben, hat sie nach eigenem Bekunden nie bereut.

Aktualisiert am: 23.06.2025

Zitierweise

https://www.wkgo.de/cms/article/index/binder-johanna (Permalink)

Nutzungsbedingungen

Alle Rechte vorbehalten.

Binder, Rosina

-

Von: Kittel, Andrea

Rosina Binder (1827-1908)

-

Rosina Widmann, geb. Binder

bmarchives Nr. QS-30.108.0006

Vor 175 Jahren fuhr die 19jährige Rosina Binder von Korntal über London mit dem Schiff nach Westafrika an die Goldküste, dem heutigen Ghana, um den ihr völlig unbekannten Missionar Johann Georg Widmann (1814-1876) zu heiraten. Als sie am 15. Januar 1847 bei ihrer Ankunft in Accra in einem Boot an Land gebracht wurde, ahnte sie noch nicht, dass sie 30 Jahre lang auf diesem Kontinent bleiben würde. Sie ahnte noch nicht, dass sie ein Mädcheninstitut, einen Kindergarten und eine Sonntagsschule gründen, in ihrem Haus Waisen und Verstoßene aufnehmen und darüber hinaus 11 Kinder gebären würde.

Rosina Binder war eine sogenannte Missionsbraut. Die Bauerstochter hatte kurzerhand zugesagt, als die Basler Mission für einen bereits ausgereisten Missionar eine Frau suchte. Sie stammte aus pietistischen Kreisen, und so war der Wunsch, ihr Leben in den Dienst des Herrn zu stellen und für das Reich Gottes tätig zu werden, schon früh genährt worden. Eine eigenständige Berufstätigkeit war für Frauen damals nicht vorgesehen. Die Heirat mit einem Missionar war die einmalige Gelegenheit sich im Glauben zu verwirklichen, die Enge der Heimat zu verlassen und nicht zuletzt auch ein Abenteuer zu begehen.

-

Ehepaar Widmann mit Tochter Rösle und angenommenen Kindern, ca. 1857

bmarchives Nr. QD-30.011.0062

Am 17. September 1846 wurde Rosina Binder in Korntal für ihren Dienst in Westafrika eingesegnet. Danach begann ihre Reise ins Unbekannte. Durch die langen Postwege hatte sie von ihrem Bräutigam noch kein persönliches Wort erhalten. Hinzu kam: Afrika galt als „Todesland“. Tropenkrankheiten, das Klima und die schlechte Infrastruktur hatten viele Missionare in kürzester Zeit dahingerafft. Nachdem zuvor mehrere bereits anvisierte Heiratskandidatinnen abgesprungen waren, hatte ihr Bräutigam 1846 verzweifelt an das Basler Komitee geschrieben: „Das arme Afrika ist zu sehr gefürchtet, so daß sich nicht leicht eine Person entschließen kann hierher zu kommen."

Nun aber war Rosina Binder auf dem Weg. Nach siebenwöchiger Schiffsreise, gebeutelt von Stürmen und Seekrankheit, erreichte sie die Küstenstadt Accra. Über ihre erste Begegnung mit dem Bräutigam schreibt sie in ihrem Tagebuch, dass sie beide miteinander auf die Knie sanken und Gott dankten, dass er sie so glücklich zusammengeführt habe. „Wir sahen uns nicht an, als sähen wir uns zum ersten Male, denn der Herr, der unseren Bund geschlossen (…) verband unsere Herzen noch ehe wir uns kannten in inniger Liebe.“ Eine Woche später waren sie verheiratet.

-

Missionsstation Akropong

bmarchives Nr. D-30.11.002

Rosina Widmann, geborene Binder gehört zu den ersten Missionarsfrauen der Basler Mission. Auf der Missionsstation ihres Mannes in Akropong erwartete sie vor allem Aufbauarbeit. Um Zugang zum weiblichen Teil der einheimischen Akan-Bevölkerung zu bekommen, lernte sie die Twi-Sprache. Mit großer Zähigkeit engagierte sie sich für christliche Mädchenbildung, Kinderbetreuung, Krankenversorgung, Seelsorge und ganz besonders für ausgestoßene missgebildete Kinder. Von ihren eigenen elf Kindern überlebten sechs. Diese wurden im schulpflichtigen Alter ins Basler Missionskinderhaus und zu Verwandten geschickt und dort aufgezogen. Obwohl sie deshalb ein lebenslanger Schmerz begleitete, blieb sie immer in ihrem Beruf an der Seite ihres Mannes im Missionsfeld. Erst als Johann Georg Widmann 1876 starb, kehrte sie, 50jährig, in ihre Heimat nach Korntal zurück, wo sie noch bis 1908 lebte.

Aktualisiert am: 23.06.2025

Literatur

Quelle: Tagebuch der Rosina Binder, Archiv der Basler Mission (ABM) Nr. D-10.4.9

Bildnachweise

-

- Rosina Widmann, geb. Binder

Rosina Widmann, geb. Binder

bmarchives Nr. QS-30.108.0006

-

- Ehepaar Widmann mit Tochter Rösle und angenommenen Kindern, ca.

Ehepaar Widmann mit Tochter Rösle und angenommenen Kindern, ca. 1857

bmarchives Nr. QD-30.011.0062

-

- Missionsstation Akropong

Missionsstation Akropong

bmarchives Nr. D-30.11.002

Zitierweise

https://www.wkgo.de/cms/article/index/binder-rosina (Permalink)

Nutzungsbedingungen

Alle Rechte vorbehalten.

Blaich, Martin

-

Von: Eisler, Jakob

Martin Blaich (1820-1903)

-

Martin Blaich

Evangelische Karmelmission, Schorndorf

Martin Blaich wurde am 23. September 1820 in Zwerenberg im Schwarzwald geboren. 1848/49 meldete er sich für das Studium bei der Basler Mission, wurde aber zur Abreise nach Ostafrika mit Johann Ludwig Krapf bestimmt. Wegen seiner schlechten Gesundheit blieb er in Württemberg und konnte in die Basler Mission nicht eintreten. Dagegen wurde er in die Missionsschule des „Deutschen Tempels“ am Kirschenhardthof bei Marbach aufgenommen und wurde Evangelist der Tempelgesellschaft im Schwarzwald. Mit Johannes Seitz trat er im Jahre 1878 aus dieser aus und gründete den „Evangelischen Reichsbrüderbund“ als Frucht der Erweckungsbewegung in Ostpreußen. Blaich unternahm einige Reisen nach Palästina. In den Jahren 1872 und 1881 war er für die Kirchler-Gemeinde in Haifa als Seelsorger tätig. 1891 gründete er auf dem Karmelberg in Haifa die Evangelische Karmelmission. 1893 errichtete Blaich in Preußisch Bahnau (heute Selenodolskoje) ein christliches Erholungsheim, wo er am 19. August 1903 starb.

Martin Blaich war ein begehrter Seelsorger und Erweckungsprediger und betätigte sich in der Heilung von Menschen durch Handauflegung und Gebet. Blaich war in Kreisen um Johann Chr. Blumhardt sen. bekannt. Er schrieb viele kleine Schriften und gab zusammen mit Johannes Seitz die Zeitschrift „Der Evangelische Brüderbote“ heraus.

Aktualisiert am: 23.06.2025

Bildnachweise

-

- Martin Blaich

Martin Blaich

Evangelische Karmelmission, Schorndorf

-

- Grab von Blaich in Bahnau in Ostpreußen (vor 1945)

Grab von Blaich in Bahnau in Ostpreußen (vor 1945)

Privatbesitz Dr. Jakob Eisler

-

- Haus von Blaich auf dem Karmelberg

Haus von Blaich auf dem Karmelberg

Evangelische Karmelmission, Schorndorf

Zitierweise

https://www.wkgo.de/cms/article/index/blaich-martin (Permalink)

Nutzungsbedingungen

Alle Rechte vorbehalten.

Blumhardt, Christian Gottlieb

-

Von: Ising, Dieter

Christian Gottlieb Blumhardt (1779-1838)

-

Christian Gottlieb Blumhardt (Lithographie J. Velten / Kauffmann)

gemeinfrei (Quelle: Württembergische Landesbibliothek)

Er war ein theologisch gebildeter Mann, körperlich leidend, in seinen Entscheidungen vorsichtig, manchmal ängstlich. Aber den von ihm ausgebildeten über 300 Basler Missionsschülern hat er ein Gefühl für Gerechtigkeit eingeprägt, besonders gegenüber leidenden Menschen, die er als "ehrwürdige Menschen-Klasse" bezeichnet. Dazu gehören für ihn auch die Opfer der Sklaverei.

Der 1779 in Stuttgart geborene Christian Gottlieb Blumhardt stammt aus kleinen Verhältnissen. Sein Vater Johann Matthäus Blumhardt ist Schuhmacher, die Mutter Christine Barbara geb. Völcker eine Schuhmacherstochter. Christian Gottlieb, von 1798 bis 1803 Theologiestudent in Tübingen, ist einer der frommen Studenten, die den "Verein christlicher Studierender" gründen, auch "das Kränzchen" oder "die Pia" genannt. Später haben der "Pia" unter anderen Ludwig Hofacker, Christian Gottlob Barth und Johann Christoph Blumhardt angehört. 1803 wird Christian Gottlieb von Christian Friedrich Spittler, dem überlasteten Sekretär der Christentumsgesellschaft, nach Basel gerufen. Er soll ihm das Veröffentlichen von Berichten abnehmen und die Erbauungsstunden der Gesellschaft halten. Blumhardt und Spittler, der entscheidungsfreudige Praktiker, ergänzen sich in idealer Weise.

Der für die Tätigkeit in Basel beurlaubte Blumhardt wird 1807 vom Stuttgarter Konsistorium zurückgerufen, um kirchliche Dienste in Württemberg zu übernehmen. Anfangs Vikar in Derendingen bei Tübingen, wird er 1809 Pfarrer in Bürg, heute Ortsteil von Neuenstadt am Kocher. Im gleichen Jahr heiratet er Julie geb. Maier.

Die Anfangsjahre der Basler Mission

Aber Spittler lässt ihn nicht los und beruft ihn zum Inspektor der 1815 gegründeten Basler Mission. So prägt Blumhardt die Anfangsjahre dieses großen Werks, das bis heute Missionare in alle Welt schickt. In den ersten Jahren beschränkt man sich auf die Ausbildung von Sendboten für die englische Church Missionary Society, was aber zu Differenzen führt. Seit 1821 werden Basler Missionare in eigene Arbeitsgebiete entsandt, nach Südrussland und Persien, an die westafrikanische Goldküste und nach Südwestindien.

Blumhardt, der Theologe und Schriftsteller, gibt 1816–1838 das Magazin für die neueste Geschichte der evangelischen Missions- und Bibelgesellschaften heraus. 1828–1837 tritt er mit dem dreibändigen Versuch einer allgemeinen Missionsgeschichte der Kirche Christi an die Öffentlichkeit. Bereits 1807 hat er sein Buch Lazarus der Leidende, Kranke, Sterbende und Auferweckte publiziert.

Als im Jahr 1827 Basler Missionare nach Liberia, ins malariaverseuchte Westafrika, entsandt werden sollen, hat Blumhardt vorrangig das Leiden der einheimischen Bevölkerung im Blick. Wenn "die schnöde und barbarische Habsucht der Europäer jedes Jahr wenigstens 60.000 unglückliche Schlachtopfer armer Neger den Sklavenketten Westindiens überliefert", wenn die Sklavenhändler das Klima nicht scheuen – sollen sich dann die Verkündiger des Evangeliums von dort fernhalten? Das wäre "eine Schmach des Namens Christi".

Christian Gottlieb ist der Cousin des Vaters von Johann Christoph Blumhardt, dem Theologen der Hoffnung und Seelsorger in Möttlingen und Bad Boll. Ihre Lebenswege kreuzen sich, als der junge Johann Christoph 1830 Missionslehrer in Basel wird. Sein Vorgesetzter sei ihm ein väterlicher Freund gewesen, schreibt Johann Christoph. Er und seine Frau Doris geb. Köllner werden im September 1838 von Christian Gottlieb Blumhardt getraut. Einige Wochen später erkrankt der Inspektor. Er stirbt am 19. Dezember 1838 in der Hoffnung, auch nach seinem Tod an Gottes "Reichssache auf Erden", der Mission, teilnehmen zu können: "Wenn ihr euch hier unten über einen Sieg freut, so denket immer, ich feire droben mit."

Aktualisiert am: 23.06.2025

Bildnachweise

Zitierweise

https://www.wkgo.de/cms/article/index/blumhardt-christian-gottlieb (Permalink)

Nutzungsbedingungen

Alle Rechte vorbehalten.

Blumhardt, Christoph Friedrich

-

Von: Ising, Dieter

Inhaltsverzeichnis

Christoph Friedrich Blumhardt (1842-1919)

1: Familienverhältnisse

-

Christoph Friedrich Blumhardt (1842-1919)

Landeskirchliches Archiv, Bildersammlung, Nachlass Jäckh

Vater: Johann Christoph (16.7.1805–25.2.1880), Pfarrer in Möttlingen und 1852 Leiter von Bad Boll. Mutter: Dorothea (Doris), geb. Köllner (1816–1886). Geschwister: Maria (1840–1923); Carl (1841–1892), Fabrikant bei Elberfeld; Theophil (1843–1918), Pfarrer im Dorf Boll; Rahel (* und † 1845); Nathanael I. (* und † 1846); Nathanael II. (Landwirt in Bad Boll, dann Neuseeland); Bertha (1853–1854). Am 12.5.1870 heiratet Christoph Friedrich Blumhardt die Tochter des Hofgutpächters von Einsiedel, Emilie Pauline geb. Bräuninger (7.12.1849–14.9.1929).

Kinder: Dorothea (1872–1947) ¥ Theophil Brodersen; Herrmann (1873–1909), Arzt; Clara (*1874) ¥ Johannes Weber; Katharina (1875–1960), Hebamme; Elisabeth (1877–1962) ¥ Dr. Eduard Vopelius; Salome (1879–1958) ¥ Prof. Richard Wilhelm; Friedrich (1881–1941), Farmer in Neuseeland ¥ Martha geb. Honeck; Hanna (1883–1971), Lehrerin ¥ Prof. Hermann Bohner; Georg (1885–1918), Diplomingenieur; Gottliebin (1889–1976), Lehrerin; Immanuel (1892–1916), Landwirt.

2: Biographische Würdigung

Geboren zu einer Zeit, als sein Vater Johann Christoph die erkrankte Gottliebin Dittus, eine junge Frau aus der Möttlinger Gemeinde, seelsorgerlich betreute, hat Christoph Blumhardt die Anfänge der Möttlinger Bewegung miterlebt. Die Erweckung der Gemeinde, Gebetsheilungen, der Zustrom Auswärtiger und die öffentliche Kritik an seinem Vater haben seine Kindheit bestimmt. 1852 zog die Familie nach Bad Boll, wo der Vater im Kurhaus ein Seelsorgezentrum gründete, das Menschen aus ganz Europa besuchten. Die durch Erweckungen und Heilungen verstärkte Hoffnung des Vaters auf eine baldige Ausgießung des Heiligen Geistes über die ganze Welt prägte auch Christoph Blumhardt.

Im Tübinger Theologiestudium (1862–1866) beschäftigten ihn die Reibungsflächen zwischen dem Erleben in Bad Boll und der „wissenschaftlichen Sphäre der Theologie“. Er setzte sich der wissenschaftlichen Kritik aus, gab aber das im Elternhaus erworbene Fundament seiner Glaubensüberzeugung nicht preis. Nach dem 1. Theologischen Examen wurde er Vikar im badischen Spöck bei Pfarrer Peter, einem Freund des Vaters und Nachfolger von Aloys Henhöfer. Vikariate an wechselnden Orten führten ihn in die Nähe Bad Bolls. Vom Vater früh als Nachfolger ins Auge gefasst, plagten ihn Zweifel, ob er dieses Amt nicht bloß als Epigone, sondern im vollmächtigen Sinne werde ausüben können.

Etwas ratlos wurde er 1869 Vikar und Sekretär seines Vaters. Erst als Gottliebin Dittus, die mit ihren Geschwistern den Blumhardts nach Bad Boll gefolgt war, 1872 im Sterben lag und die Umstehenden mit ihrer entschiedenen Hoffnung auf Gottes Reich beeindruckte, gewann Christoph Blumhardt einen eigenen Zugang zum avisierten Beruf. Nach des Vaters Tod übernahm er 1880 die Leitung Bad Bolls, das er anfangs ganz in dessen Sinne führte.

Bald wurde ihm klar, dass dieses als geistliches Zentrum nur fortbestehen konnte, wenn neue Wege eingeschlagen wurden. So konnte er den frommen Egoismus der Heilungsuchenden in Bad Boll, den bereits der Vater misstrauisch beäugt hatte, mit der biblischen Hoffnung: „Dein Reich komme!“ nicht in Einklang bringen. Ende 1893 stellte Christoph die Predigttätigkeit im Kurhaus für einige Zeit ein. 1898 wurde zudem die ständige seelsorgerliche Inanspruchnahme durch ein Herzleiden in Frage gestellt.

An der Gültigkeit der Möttlinger Erfahrungen hielt er fest. Seine Kritik traf jedoch nicht nur den Heilungsegoismus, sondern auch die Stellung seines Vaters zu Mission und Kirche. Deren Bedeutung für das Reich Gottes konnte Christoph Blumhardt nicht mehr sehen.

Die mit Kolonialismus einhergehende Mission seiner Zeit war ihm ein Dorn im Auge. Seine Überzeugung, man müsse auf dem Missionsfeld von der Vorstellung des „armen Heiden“ wegkommen, vielmehr mit den Menschen auf Augenhöhe verkehren, gab dem Missionsverständnis einen wichtigen Impuls. Dabei ging er jedoch so weit, Mission und Taufe selbst in Frage zu stellen. Die Menschen sollen, so meinte er, vom neuen Geist Christi beseelt werden; dieser komme aber „nicht aus äußerer Taufe“. Die Sakramente seien „kein Gemeinschaftsleim“, sondern machten nur „lüstern nach mehr und noch intensiveren Hypnosen“ (Christoph Blumhardt an Richard Wilhelm, 26.4.1902; in: Christus in der Welt, 82 f.).

Auch die Bedeutung der Kirche für das Reich Gottes wurde ihm fraglich. Wiederum ging es um die Kirche seiner Zeit, die sich in der sozialen Frage auf das Verbinden von Wunden beschränkte (Wicherns Innere Mission), aber nicht die Machtfrage stellte. 1899 wurde Christoph Blumhardts Eintreten für den Sozialismus von der Stuttgarter Kirchenleitung mit der Aufforderung beantwortet, den Pfarrertitel abzulegen. Dem kam er nach und schied aus dem Dienst der Württembergischen Landeskirche aus.

Äußerer Anlass war für ihn die sogenannte „Zuchthausvorlage“ im Berliner Reichstag. Arbeiter, welche arbeitswillige Kollegen beim Betreten des Betriebs behindern, wurden mit Zuchthaus bedroht. In einer sozialdemokratischen Versammlung in Göppingen stellte Christoph Blumhardt klar, dass er eine Parteinahme für die Niedrigen als Nachfolge Jesu ansah, der so betrachtet auch ein Sozialist gewesen sei. Das „Antwortschreiben an seine Freunde“ bekannte sich zur Gleichachtung aller Menschen, auch der Proletarier, die „auf Erden nicht nur geplagte, sondern selige Geschöpfe Gottes sein sollen“. Im Jahr 1900 trat er in die SPD ein; im Wahlkreis Göppingen wählte man ihn mit großer Mehrheit in den württembergischen Landtag.

In der SPD erkannte er gelebte Nachfolge Christi; zugleich versuchte er, die Partei im Geist des Evangeliums zu beeinflussen. Damit wurde Christoph Blumhardt zu einem der Väter des Religiösen Sozialismus. Der kapitalistischen „Herrschaftsmoral“ setzte er eine „Gemeinschaftsmoral“ entgegen, die zur gemeinschaftlichen Verwaltung der Produktionsmittel führen sollte. Die Forderungen blieben im Grundsätzlichen, weil historische Erfahrungen mit Kommunismus und Stalinismus auf der einen Seite und mit Sozialer Marktwirtschaft auf der andern noch fehlten. Dennoch wurde Blumhardts Profil sichtbar, der – bei deutlicher Wahrnehmung des Klassengegensatzes - den Klassenkampf in Form einer gewaltsamen Machtergreifung des Proletariats ablehnte: „Da steht Trotz gegen Trotz, und es schweigt der höhere Ton des Reiches Gottes.“ Ungeachtet harter Auseinandersetzungen sah er den Sozialismus angetrieben durch die versöhnenden Kräfte des Reiches Gottes. Die grundsätzliche Ausrichtung des politischen Handelns auf den kommenden Christus, der zudem als der eigentlich Handelnde gesehen wurde, war ihm wichtig. Sein Briefwechsel mit dem Schweizer Pfarrer Howard Eugster-Züst macht es ganz deutlich: „Es wird schließlich Gottes Reich heißen, nicht sozialdemokratisches Reich.“ Damit geriet er in Konflikt mit seiner Partei.

Karl Barth, der das theologische Denken bis heute entscheidend geprägt hat, lernte als Student Christoph Blumhardt in Bad Boll kennen. Die Einsicht, dass das kommende Gottesreich nicht ohne weiteres mit menschlichem Fortschrittshandeln identisch ist, taucht in Barths Dialektischer Theologie wieder auf. Einfluss übte Blumhardt auch auf Eduard Thurneysen, Hermann Kutter und Leonhard Ragaz. Sozialdemokratische Persönlichkeiten wie Clara Zetkin besuchten Bad Boll; August Bebel schrieb anerkennende Worte.

Nach dem Verzicht auf eine erneute Kandidatur für den Landtag erkrankte Christoph Blumhardt 1906 auf einer Palästinareise an Malaria. Er zog sich nach Jebenhausen ins Haus Wieseneck zurück, hielt aber weiter Predigten im nahen Bad Boll. Frühzeitig warnte er vor dem drohenden Weltkrieg. Nach einem Herzanfall 1911 übernahm Eugen Jäckh einen Teil der Predigten. 1917 machte ein Schlaganfall den endgültigen Rückzug in die Stille notwendig.

Die Besitzverhältnisse des Kurhauses wurden neu geregelt. Bislang im Besitz der Familie Blumhardt, wobei Christoph Blumhardt als Generalbevollmächtigter der Vermögensgemeinschaft vorstand, wurde 1913 die Bad Boll GmbH gegründet. Als Geschäftsführer berief man den Basler Theologen Samuel Preiswerk, der zugleich die Funktion des Hausvaters übernahm; sein Nachfolger wurde Blumhardts Schwiegersohn Eduard Vopelius. Nach Christoph Blumhardts Tod 1919 beschloss der engere Freundeskreis, dem auch die Weggefährtin Anna von Sprewitz angehörte, die Herrnhuter Brüdergemeine zu bitten, Bad Boll als Geschenk zu übernehmen und im Blumhardtschen Sinne weiterzuführen.

Die alte Gewohnheit, Johann Christoph Blumhardt in kirchlich-„konservativen“ Kreisen, Christoph Blumhardt dagegen in kirchenpolitisch „progressiven“ Gruppen – jeweils auf Kosten des andern – wertzuschätzen, ist mit den Ergebnissen der Forschung nicht zu vereinbaren. Beide Blumhardt verbinden auf ihre Weise Erwecklichkeit mit gesellschaftlichem Handeln. Der Vater legt den Akzent auf die Individualseelsorge, beschränkt sich aber nicht darauf, sondern wirkt auch als Wirtschaftsförderer und Synodaler. Der Sohn predigt nicht nur gegen ungerechte gesellschaftliche Strukturen. Auch er ist Individualseelsorger; auch bei ihm kommt es zu Gebetsheilungen seelisch und körperlich Leidender.

Erstabdruck in: Württembergergische Biographien unter Einbeziehung Hohenzollerischer Persönlichkeiten. Band I. Im Auftrag der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg herausgegeben von Maria Magdalena Rückert, W. Kohlhammer Verlag Stuttgart 2006. Wiederverwendung mit freundlicher Genehmigung.

Aktualisiert am: 23.06.2025

Literatur

Bildnachweise

Zitierweise

https://www.wkgo.de/cms/article/index/20 (Permalink)

Nutzungsbedingungen

Alle Rechte vorbehalten.

Blumhardt, Johann Christoph

-

Von: Ising, Dieter

Johann Christoph Blumhardt (1805-1880)

-

Johann Christoph Blumhardt (1805-1880)

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildersammlung, Nachlass Jäckh

Johann Christoph Blumhardt wurde 1805 in Stuttgart als Kind armer Leute geboren. Nach dem Besuch des Stuttgarter Gymnasiums und des Niederen Seminars Schöntal studierte er von 1824–1829 evangelische Theologie an Universität und Stift Tübingen. Nach dem Vikariat in Dürrmenz 1829/1830 wurde er Lehrer an der Missionsschule in Basel, wechselte 1837 als Pfarrgehilfe nach Iptingen und erhielt 1838 seine erste Pfarrstelle in Möttlingen. Dort erlebten er und seine Frau Doris geb. Köllner die Heilung der Gottliebin Dittus, die Erweckung des Dorfes und Heilungen zahlreicher seelischer und körperlicher Leiden. In Möttlingen entwickelte er die Anfänge seiner Theologie der Hoffnung, bevor er 1852 in Bad Boll ein Seelsorgezentrum gründete. Seine Erlebnisse und Hoffnungsgedanken machte er unter den internationalen Gästen Bad Bolls, auf zahlreichen Reisen und in einer Anzahl von Veröffentlichungen publik. Der unlängst erschienene Briefwechsel Johann Christoph Blumhardts (ca. 3.900 Dokumente) gibt darüber hinaus neue Einblicke in sein Leben und Werk.

Wir begegnen hier einem Theologen, der Gottes Zukunft eine zentrale Bedeutung zuweist und darüber hinaus vom Schon-jetzt des Erhofften sprechen kann. Er steht in einer Linie, die sich von Philipp Jakob Speners „Hoffnung besserer Zeiten" durch die Theologiegeschichte zieht und etwa bei Johann Albrecht Bengel, Friedrich Christoph Oetinger und Philipp Matthäus Hahn auf unterschiedliche Weise sichtbar wird. Bei Johann Christoph Blumhardt kulminiert sie in einer lebendigen Naherwartung, in einem radikalen Ernstnehmen der göttlichen Verheißungen, einem ökumenischen Denken, einer ganzheitlichen Seelsorge.

Es beginnt mit den rätselhaften Ereignissen um Gottliebin Dittus, eine junge Frau aus seiner Möttlinger Gemeinde. Sie haben Blumhardt unter aufgeklärten Zeitgenossen den Ruf eines Teufelsaustreibers eingebracht. Die anschließende Erweckung seiner Gemeinde glauben manche mit Hilfe psychoanalytischer Kategorien in den Griff zu bekommen. Damit verbundene Heilungen seelischer und körperlicher Erkrankungen haben ihn zudem als Wunderheiler erscheinen lassen.

Ein Blick auf die historischen Quellen ist angebracht. Die veröffentlichten Schriften und Briefe Blumhardts zeigen, dass es ihm um ein geistliches Neuwerden geht, um den oft schmerzlichen und dann befreienden Prozess der Selbsterkenntnis und Buße, das Ablegen frommer Halbheiten, die Bereitschaft, das Leben ohne Rückhalt nach dem Wort Gottes zu gestalten. Er gebraucht dafür das Wort „Bekehrung", setzt sich aber scharf ab von einem erzwingerischen Verständnis, das den Geschenkcharakter des Neuanfangs vergisst.

So drängt er nicht, sondern wartet, bis man zu ihm kommt. Und die ganze Möttlinger Gemeinde kommt, erschüttert von dem, was mit Gottliebin Dittus vorgegangen ist. In Blumhardts Amtszimmer können die Menschen reden, erzählen von sexuellen Problemen, von Alkoholismus, von Betrügereien. Was diese Situation von der des therapeutisches Gesprächs unterscheidet, ist das gemeinsame Gebet. Man steht vor Gott; er ist der Hörende und Antwortende, Blumhardt nur der Vermittler.

Die Antwort fällt entsprechend aus. Die Möttlinger machen nicht den Eindruck, sich bloß etwas von der Seele geredet zu haben. Im Ort weht eine andere Luft; aus freien Stücken trifft man sich in Gebetskreisen. Die Dokumente aus dieser Zeit geben nicht den Eindruck säuerlicher Frömmigkeit, auch nicht den eines schwärmerischen Enthusiasmus. Man achtet auf geistliche Nüchternheit; kein Strohfeuer soll es werden, sondern eine Gemeinde, von der etwas ausstrahlt.

Es kommt zu Heilungen seelischer, aber auch körperlicher Krankheiten. Anfangs ist Blumhardt selbst überrascht, dann versteht er dies genauso wie die Erweckung als Geschenk Gottes. Ihr gegenüber ist Heilung sekundär, eine zusätzliche Gabe, die sich ebenfalls nicht erzwingen lässt. In den Berichten kommen Beteiligte und Zuschauer, nicht nur Blumhardt, zu Wort. Da ist von Zwangsvorstellungen die Rede, von Magenbeschwerden, aber auch von Gliederweh, Unterleibskrankheiten, Sehbehinderungen. Epileptiker erzählen von Blumhardts Gebet und dem erschütternden Eindruck der Gegenwart Gottes; einige von ihnen sind darauf jahrelang anfallsfrei.

Als Menschen des 21. Jahrhunderts haben wir das Recht, hier nachzufragen. In der Tat kommt Bekanntes ins Spiel wie etwa Autosuggestion, die feste Überzeugung, bei Blumhardt geheilt zu werden. Verschüttete Energien werden mobilisiert. Die Einfühlsamkeit des Seelsorgers und seine pädagogische Begabung tun ein Übriges. Dennoch lässt sich der deutliche Eindruck nicht verwischen, dass sich etwas ereignet, was sich wissenschaftlicher Deutung letztlich entzieht. Rationale Betrachtung ist notwendig, rationalistische Befangenheit dagegen überflüssig. Und so ist es ein Gebot wissenschaftlicher Redlichkeit, den Horizont aufklärerischen Weltverständnisses offen zu halten. Es geht nicht gegen die Aufklärung, es geht um ihre Tiefe.

Christen reden hier vom Wirken des Heiligen Geistes, das Menschen verändert und sie dazu bringen kann, gegen gesellschaftliches Unrecht aufzustehen, für Versöhnung einzutreten, aber ihnen auch das Geschenk seelischer und leiblicher Heilung macht.

Dies alles versteht Blumhardt als Teil eines Prozesses, der auf seine eigentliche Erfüllung noch hintreibt. Nur ein Vorgeschmack kann es sein angesichts des Elends in der Welt. Auf eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes hofft er, die bald eintreten wird, so bald, dass man sie mit Händen greifen kann. Danach wird Christus sein Reich aufrichten.

Blumhardts Naherwartung hat sich nicht erfüllt. Werden Möttlingen und Bad Boll damit letztlich zu Peinlichkeiten der Kirchengeschichte? Offensichtlich ist das Kommen von Gottes Reich nicht auf einer linearen Zeitschiene zu denken. Gottes Geschichte mit den Menschen ist kein Intercityexpress, der über die Stationen „Geistausgießung" und „Christi Wiederkunft" planmäßig die heilsgeschichtliche Vollendung erreicht. Daher hat Jürgen Moltmann von „messianischen Augenblicken" gesprochen, die sich in der Geschichte ereignen. Sie sind nicht von Dauer, sondern Impulse, die neu auf Gottes Zukunft weisen, Umkehr ermöglichen, Kräfte freisetzen. Die Kräfte wirken und verlöschen wieder; neue messianische Augenblicke werden erhofft.

Was hindert daran, auch Möttlingen und Bad Boll in dieser Weise zu verstehen? Nicht als Zeugnisse einer „schönen" Vergangenheit stehen sie dann vor uns, sondern als messianischer Augenblick, der damals Zukunft eröffnet hat und dies auch heute tun kann.

Aktualisiert am: 23.06.2025

Literatur

Literatur:

Friedrich Zündel: Pfarrer Johann Christoph Blumhardt. Ein Lebensbild. Zürich und Heilbronn 11880, 51887 (engl.: Pastor Johann Christoph Blumhardt. An Account of His Life. Edited by Christian T. Collins Winn and Charles E. Moore, translated by Hugo Brinkmann. Blumhardt Series, 1. Eugene/Oregon 2010)

Dieter Ising: Johann Christoph Blumhardt. Leben und Werk. Göttingen 2002, 2. Aufl. St. Goar 2017 (engl.: Johann Christoph Blumhardt. Life and Work. A New Biography. Translated by Monty Ledford. Eugene/Oregon 2009).

Johann Christoph Blumhardt: Krankheit und Heilung an Leib und Seele. Auszüge aus Briefen, Tagebüchern und Schriften, hg. von Dieter Ising (Edition Pietismustexte, Bd. 6). Leipzig 2014, 2. Aufl. 2016.

Beitrag von Dieter Ising auf Kirchengeschichte Online zum Verhältnis Vater und Sohn

Bildnachweise

Zitierweise

https://www.wkgo.de/cms/article/index/blumhardt-johann-christoph (Permalink)

Nutzungsbedingungen

Alle Rechte vorbehalten.

Böklen, Ernst

-

Von: Butz, Andreas

Inhaltsverzeichnis

Ernst Böklen (1863-1935)

1: Familienverhältnisse

V Hermann B. (30.10.1827-31.12.1903), Kaufmann. M Julie, geb. John (4.5.1827-11.4.1893). G Anna (* 1865), Gustav (* 1866), Wilhelm (* 1848). ∞ 30.9.1890 Auguste, geb. Roth (8.10.1866-9.6.1960), Tochter des Johann Georg Roth, Fabrikant in Ravensburg. K Martha (* 1891); Elisabeth (* 1893); Sophie (*1895)

2: Biographische Würdigung

-

Ernst Boeklen (1863-1936), um 1930

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildersammlung, Nr. 2779

Böklen wurde am 22. Juli 1863 in Stuttgart geboren. Seine besonderen Interessen galten schon in seiner Studienzeit, unter dem Einfluss seiner akademischen Lehrer Julius von Grill und Emil Kautzsch, dem Alten Testament. Die alttestamentarische Religion in ihren Zusammenhängen mit der allgemeinen Religionsgeschichte zu sehen und selbst zu erforschen, veranlasste ihn, eine zweimal, 1892 und 1894 von der Teylerschen Theologischen Gesellschaft in Haarlem gestellte Preisaufgabe über den „Einfluss des Parsismus auf das Judentum“, zu beantworten, das zweite mal mit dem Erfolg, dass ihm die silberne Medaille dieser Gesellschaft zuerkannt wurde. Einen Teil dieser Arbeit überarbeitete er und veröffentlichte sie. Bei seiner Promotion wurde diese Arbeit dann als Dissertation angenommen. Professor Wilhelm Bousset stand ihm bei dieser Umarbeitung beratend zur Seite. Richtungweisend für seine wissenschaftliche Weiterentwicklung wurde dann ab etwa 1898 seine Bekanntschaft mit den Werken von Ernst Siecke, in welchen Astronomie, Astrologie und alte Mythologien in Beziehung zu einander gesetzt werden. Vor allem der Einfluss der Wahrnehmung des zu- und abnehmenden Mondes auf den Menschen und als Mondkalender für seine Orientierung in der Zeit sieht B. immer wieder als Schlüssel für die Deutung der Mythen an, und er versucht dies durch die Vergleichung der Mythenstoffe der unterschiedlichen Völker zu belegen. Durch diesen Anstoß gelangte er zu einem ganz neuen Verständnis des Alten Testaments. Die erste Frucht seiner durch Siecke gewonnenen Anschauungsweise war seine Abhandlung über die Sintflutsage. Wenige Jahre später schloss sich der als liberal geltende Pfarrer mit Siecke und ähnlich gerichteten Forschern wie Lessmann, Hüsing, Ehrenreich und anderen zu der Gesellschaft für vergleichende Mythenforschung zusammen, die sich aber nach nur kurzem Bestehen während des Kriegs und infolge dessen wieder auflöste. Die Gesellschaft für vergleichende Mythenforschung vertrat den Standpunkt, dass die Mythen vermutlich durchweg, zum mindesten ganz überwiegend, die Schicksale der Himmelskörper behandelten, und es seien zunächst und im engeren Sinne, Erzählungen dieser Art, welche im Verständnis dieser Gesellschaft unter einem Mythos verstanden wurden.

Einen etwas anderen Ansatz verfolgte B. mit seinen beiden Sneewitchenstudien, wo er das Märchen in eine Motivreihe zerlegt, welche er in zahlreichen anderen Märchen wieder findet. Diese seien nur Varianten dieses besonderen Märchentyps, für den er jedoch keine Deutung liefert. Seine Arbeit über die „Unglückszahl 13“, welche bezeichnenderweise 1913 erschien, vergleicht das Vorkommen dieser Zahl in den Mythen, und leitet die Bewertung dieser Zahl aus dem Mondkalender ab.

Die sich ihm mehr und mehr aufdrängende Überzeugung von dem innigen Zusammenhang zwischen Mythos und Sprache und den ähnlichen Bedingungen ihrer beiderseitigen Entstehung veranlasste ihn, seine Anschauungen hierüber in dem Buch über „Die Entstehung der Sprache im Lichte des Mythos“ vorzulegen. Bei der Entstehung der Sprache habe die naive Wahrnehmung des zu- und abnehmenden Mondes eine Schlüsselrolle gespielt, indem der Ursprung des Sprechens das Nachahmen der Mondphasen gewesen sei, was er durch die vergleichende Untersuchung von Mythen zu stützen sucht.

Seinen Ruhestand verbrachte B. in seinem als Alterssitz erworbenen Häuschen in Murrhardt, wo auch seine Tochter Sophie lebte. Dort konnte er sich weiterhin mit seinen Studien beschäftigten. Für die Murrhardter Zeitung schrieb er in

größeren Abständen ortskundliche Artikel. B. verstarb am 21. Mai 1935 durch einen plötzlichen Schlaganfall während eines Besuches bei der Familie seiner Tochter, die mit ihrem Mann, dem Sägewerksdirektor Rudolf Sigel in Villach in Kärnten lebte. B. war zur Konfirmation seines jüngsten Enkelkindes angereist.

Die unveröffentlichten Manuskripte einiger weiterer Arbeiten des Mythenforschers gingen an die Württembergische Landesbibliothek. Sie beschäftigen sich vor allem mit dem Neuen Testaments, so den Gleichnissen Jesu, seiner Auferstehung und Passion, seiner „Wahl zum König“. Aber auch eine Untersuchung über das Brautwerbermärchen im Alten und im Neuen Testament findet sich unter diesen Arbeiten. Auch hier versuchte er, die Inhalte durch systematisches Vergleichen in einen größeren Zusammenhang zu stellen.

Erstabdruck in: Württembergische Biographien unter Einbeziehung Hohenzollerischer Persönlichkeiten. Band II. Im Auftrag der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg herausgegeben von Maria Magdalena Rückert, W. Kohlhammer Verlag Stuttgart 2011. Wiederverwendung mit freundlicher Genehmigung.

Aktualisiert am: 23.06.2025

Literatur

Literatur:

Schwäbischer Merkur 1936, Nr. 120

Hermann Ehmer/Hansjörg Kammerer, Biographisches Handbuch der Württembergischen Landessynode, 2005, 98

Quellen:

LKAS, A 127, 380

WLB, Cod.hist.oct.226

Bildnachweise

Zitierweise

https://www.wkgo.de/cms/article/index/boklen-ernst (Permalink)

Nutzungsbedingungen

Alle Rechte vorbehalten.

Brenz, Johannes

-

Inhaltsverzeichnis

1: Lebensdaten

Johannes Brenz (1499-1570)

1.1: Eltern

Johannes Brenz erblickte am 24. Juni 1499 als ältester Sohn von Johannes Hess, genannt Brenz, und Katharina Henig in der Freien Reichsstadt Weil der Stadt das Licht der Welt. Der Vater war 24 Jahre lang Vorsitzender des Stadtgerichts („Schultheiß“), die Mutter stammte aus Enzvaihingen. Wahrscheinlich hatte er drei jüngere Brüder.

1.2: Ausbildung

Nach den ersten Schuljahren in Weil der Stadt wurde Brenz im Jahr 1510 auf die Lateinschule in Heidelberg geschickt, schon 1511 wechselte er nach Vaihingen an der Enz. Am 13. Oktober 1514 schrieb er sich an der Universität Heidelberg zum Studium der Freien Künste („Artes liberales“), einer Art Grundstudium, ein. Dabei widmete er sich insbesondere den antiken Sprachen, unter anderem wurde er von Johannes Oekolampad im Griechischen unterrichtet. 1518 legte er die Magisterprüfung ab. In dem daran anschließend begonnenen Theologiestudium erlangte er hingegen keinen Abschluss. Neben Oekolampad lernte er in Heidelberg Martin Bucer, Theobald Billicanus und weitere Repräsentanten der späteren reformatorischen Bewegung kennen. Prägend war für ihn die Begegnung mit Luther, der am 26. April 1518 in Heidelberg über die Kreuzestheologie disputierte („Heidelberger Disputation“).

1.3: Beruflicher Werdegang

-

Johannes Brenz (1499-1570), Holzschnitt

Gemeinfrei

1522 übernahm Brenz die Stelle eines Prädikanten in der Freien Reichsstadt Schwäbisch Hall; schon bald begann er, im reformatorischen Sinne zu predigen. Im folgenden Jahr empfing er gleichwohl noch die Priesterweihe in seiner Heimatstadt. Als Berater nahm er an zahlreichen Versammlungen teil, unter anderem für Markgraf Georg von Brandenburg-Ansbach am Augsburger Reichstag im Jahr 1530. 1548 musste der die Stadt als Gegner des kaiserlichen Religionsgesetzes („Interim“) verlassen. Unter dem Schutz des württembergischen Herzogs lebte er verborgen an verschiedenen Orten. Mehrere Berufungen ins Ausland schlug er aus. Ab 1550 war er als Berater des auf seinen Vater folgenden Herzogs Christoph tätig. Er konnte aber erst 1554 offiziell in dessen Dienst treten: als Propst und herzoglicher Rat für Kirchenfragen. Bis zu seinem Tod am 11. September 1570 füllte er die Stelle aus, die nicht nur mit zahlreichen Reisen durch das Land und Gesandtschaften ins Ausland, sondern auch mit dem regelmäßigen Predigtdienst an der Stiftskirche verbunden war.

1.4: Familie

Brenz war zweimal verheiratet. Aus der Ehe mit der verwitweten Margarete, Tochter des Haller Ratsherrn Kaspar Gräter, gingen sechs Kinder hervor. Nachdem Margarete im November 1548 verstorben war, heiratete er eine Nichte seines Haller Freundes und Kollegen Johann Isenmann, Katharina, geb. Isenmann. Sie gebar ihm 13 Kinder. 13 der 19 Kinder überlebten ihn und hinterließen eine große Nachkommenschaft, zu der bekannte Persönlichkeiten wie die Theologen Johann Albrecht Bengel, Friedrich Christoph Oetinger und Dietrich Bonhoeffer, der Philosoph Hegel, die Dichter Uhland und Hesse sowie die Familie von Weizsäcker gehört.

2: Biographische Würdigung

Nachdem sich Brenz bereits in Heidelberg der reformatorischen Lehre zugewandt hatte, trat er in Schwäbisch Hall offen als Anhänger Luthers auf und wurde zum Reformator der Reichsstadt. Im Bauernkrieg 1525 zeichnet er sich durch eine milde Haltung gegenüber den Aufständischen aus. Seine behutsamen Schritte, die Stadt der Reformation zuzuführen, gipfelten 1527 in dem Entwurf einer Kirchenordnung, die allerdings nur teilweise in Kraft trat. Von großer Bedeutung sind Brenz‘ Katechismen: Der 1528 erschienene ist einer der ersten evangelischen Katechismen überhaupt. Wirksamer wurde jedoch sein zweiter, 1535 veröffentlichter Katechismus. Er wurde schließlich Teil der württembergischen Kirchenordnung und – z.T. in Kombination mit Luthers Katechismus – viele Jahrhunderte als Lehrbuch verwendet. Auch über die Grenzen Halls hinaus war Brenz tätig: Im Abendmahlsstreit trat er früh auf die Seite Luthers. Seit 1528 beriet er Markgraf von Brandenburg-Ansbach; 1529 nahm er am Marburger Religionsgespräch und 1530 am Augsburger Reichstag teil. Außerdem wirkte er seit 1535 bei der Einführung der Reformation in Württemberg mit. Nachdem die Evangelischen im Schmalkaldischen Krieg besiegt worden waren, widersetzte er sich dem Versuch Kaiser Karls V., mit Hilfe eines Religionsgesetzes („Interim“) die religiöse Einheit im Reich wiederherzustellen, die mit der Aufgabe des größten Teils der reformatorischen Errungenschaften verbunden gewesen wäre. Er floh vor den kaiserlichen Truppen und lebte mehrere Jahre an unterschiedlichen Orten, wobei er sich weiterhin als theologischer Schriftsteller und Gutachter betätigte.

1550 übernahm Herzog Christoph die Regierung. Als Beleg für seine reformatorische Gesinnung kann das Württembergische Bekenntnis gelten, das, von Brenz verfasst, 1553 dem Konzil von Trient vorgelegt wurde. Eine ausführliche Verteidigung des Bekenntnisses aus Brenz‘ Feder, die „Apologie“, wurde zur theologischen Grundlage für die nach 1552 erneuerte evangelische Kirche im Herzogtum. 1553 rief ihn der Herzog nach Stuttgart, seit dem 24. September 1554 trug er offiziell den Titel des Propstes an der Stiftskirche. Konsequent ging er an den Aufbau der Kirche. Es entstanden zahlreiche Ordnungen, die 1559 in der Großen Württembergischen Kirchenordnung zusammengefasst wurden. Vor allem aber war Brenz als Schriftausleger tätig: Seine Predigten und Bibelkommentare wurden für viele Generationen zum Vorbild und beeinflussten nicht zuletzt den württembergischen Pietismus (vgl. J.A. Bengel).

Theologisch blieb Brenz zeitlebens Schüler Luthers. Die Bindung an die Schrift und die Zentralstellung der Rechtfertigungslehre kennzeichnen seine Lehre. Kompromisslos für die wahre Lehre eintretend, war Brenz gleichwohl zurückhaltend im gewaltsamen Vorgehen gegen Täufer und bei der Verdammung andersdenkender Evangelischer. In den Auseinandersetzungen nach Luthers Tod beschwor Brenz, der neben Melanchthon die größte Autorität im lutherischen Lager hatte, die Einheit des Luthertums im Gegenüber zum wieder erstarkenden römischen Katholizismus. Durch Brenz erhielt Württemberg eine eindeutig lutherische Prägung. Als sich in den 1550er Jahren Calvins Abendmahlslehre auszubreiten begann, trat Brenz vehement für Luthers Ansichten ein, wodurch er in Gegensatz zu Melanchthon geriet. Anknüpfend an Luther behandelte er insbesondere die Frage, was die Einheit von Gott und Mensch in Christus für die Gegenwart Christi im Abendmahl bedeutet. Die großen christologischen Schriften, die in diesem Zusammenhang entstanden, wurden grundlegend für die Ausprägung einer Tübinger Theologie im 17. Jh. Brenz betont darin, dass Christus als Mensch und Gott in vollkommener Einheit der Person auch nach seiner Himmelfahrt in der Welt wirksam gegenwärtig ist.

Aktualisiert am: 23.06.2025

Literatur

Quellen:

Werke, hg. v. M. Brecht/G. Schäfer, Bd. 1ff., Tübingen 1970ff

Confessio Virtembergica, hg. v. M. Brecht/H. Ehmer, Holzgerlingen 1999.

Literatur:

J. Baur, Johannes Brenz. Ein schwäbischer Meisterdenker auf den Spuren Luthers, in: Ders., Lutherische Gestalten – heterodoxe Orthodoxien, Tübingen 2010, 18–46

H. Chr. Brandy, Die späte Christologie des Johannes Brenz, BHTh 80, Tübingen 1991

M. Brecht, Die frühe Theologie des Johannes Brenz, BHTh 36, Tübingen 1966

M.A. Deuschle, Brenz als Kontroverstheologe. Die Apologie der Confessio Virtembergica und die Auseinandersetzung zwischen Johannes Brenz und Pedro de Soto, BHTh 138, Tübingen 2006

I. Fehle (Hg.), Johannes Brenz 1499–1570, Schwäbisch Hall 1999.

Bildnachweise

Zitierweise

https://www.wkgo.de/cms/article/index/brenz-johannes (Permalink)

Nutzungsbedingungen

Alle Rechte vorbehalten.

Brastberger, Immanuel Gottlob

Immanuel Gottlob Brastberger (1716-1764)

-

Immanuel Gottlob Brastberger

gemeinfrei (Quelle: Landeskirchliches Archiv Stuttgart)

Der Schüler Bengels und Nürtinger Dekan verfasste eine Predigtsammlung im Geist des Pietismus, die zu den am weitesten verbreiteten Büchern des 19. Jahrhunderts gehörte.

Immanuel Gottlob Brastberger wurde als Dekanssohn am 10. April 1716 in Sulz am Neckar geboren. Nach dem Theologiestudium im Tübinger Stift, wo er Friedrich Christoph Oetinger als Repetent erlebte, zog er als Garnisonspfarrer in die gerade aufgebaute neue Residenzstadt Ludwigsburg. Die barocke Pracht war dem Pietisten ein Dorn im Auge. Schwere Krankheit prägte sein Leben und seinen Glauben. 1745 kam Brastberger als Pfarrer nach Oberesslingen. 1756 wurde er Dekan in Nürtingen und damit an der Kirche, an der sein Lehrer Johann Albrecht Bengel einst Vikar gewesen war. Im Jahr seines Aufzugs hielt Brastberger eine aufsehenerregende Predigt zum Gedenken an den verheerenden Stadtbrand von 1750, in der er die Katastrophe als Gericht Gottes deutete. Als Bibelwort wählte er seltsamerweise das Jesus-Wort von dem, der gekommen ist, „ein Feuer anzuzünden“ (Lukas 12,49). Er hielt eine Erbauungsstunde, zu der über 70 Menschen strömten, obwohl nach dem Pietisten-Rescript von 1743 nur 15 erlaubt waren. Von Krankheit gezeichnet starb er mit nur 48 Jahren.

Ein Buch geht um die Welt

Berühmtheit erlangte Brastberger als Verfasser einer Predigtsammlung, die in vielen schwäbischen Häusern zu den Andachtsbüchern gehörte, aus denen bei der Hausandacht vorgelesen wurde. Dazu wurde das Werk „Evangelische Zeugnisse der Wahrheit“ (1. Aufl. 1758) durch die Auswanderer auch in der ganzen Welt verbreitet. Das Buch verband sie mit der schwäbischen und mit der ewigen Heimat. Es erreichte neben der Bibel und dem Koran die höchsten Auflagen des 18. und 19. Jahrhunderts und ist 1883 schon in 85. Auflage erschienen, samt Kommissionsausgaben in Amerika und Russland. Es enthält 92 Predigten nach dem Kirchenjahr, in einfacher Sprache verfasst. Brastberger schilderte seine Absicht im Vorwort: „Mir war es darum zu tun, die Seelen nur aufzumuntern, daß sie die elenden Sandgebäude eines landläufigen, bodenlosen Christentums niederreißen, und den Grund zu einem wahren, tätigen, Gott gefälligen Christentum durch die Gnade in sich legen lassen.“

Nach einem Gottesdienst in der Nürtinger Stadtkirche brachte mir einmal ein älteres Ehepaar „seinen“ Brastberger – eine Ausgabe aus St. Petersburg, die ihre Vorfahren einst mitgenommen, die sie selbst als Russlanddeutsche in Ehren gehalten und schließlich wieder mitgebracht hatten. Was für eine Reise des Brastberger‘schen Predigtbuchs, einer Art „portativer Heimat“ (Heinrich Heine)!

Aktualisiert am: 23.06.2025

Bildnachweise

Zitierweise

https://www.wkgo.de/cms/article/index/brastberger-immanuel-gottlob (Permalink)

Nutzungsbedingungen

Alle Rechte vorbehalten.

Canz, Wilhelmine

-

Von: Kittel, Andrea

Wilhelmine Canz (1815-1901)

-

Wilhelmine Canz

Quelle: Großheppacher Schwesternschaft

1856 gründete Wilhelmine Canz in Großheppach im Remstal die erste Bildungsanstalt für evangelische Kleinkinderpflegerinnen in Württemberg. Die „Großheppacher Schwesternschaft“ residiert mittlerweile in Beutelsbach und umfasst neben dem Mutterhaus eine evangelische Fachschule für Sozialpädagogik, eine evangelische Fachschule für Altenpflege, ein Wohn- und Pflegestift sowie ein Kinder- und ein Gästehaus.

Am 27. Februar 1815 wurde Wilhelmine Canz in Hornberg im Schwarzwald geboren. Schon in jungen Jahren setzte sie sich mit Grundfragen des Glaubens auseinander. Durch ihren Bruder, einen Theologen, hatte sie die spannungsgeladene Auseinandersetzung zwischen hegel‘schem Idealismus und biblischem Glauben mitverfolgt. 1843 begann die damals 28-Jährige an ihrem Roman „Eritis sicut Deus“ („Ihr werdet sein wie Gott“) zu arbeiten, den sie 1852 zunächst anonym veröffentlichte. Das Buch, eine Erwiderung auf David Friedrich Strauß‘ „Das Leben Jesu“, war heftig umstritten. Im Kreuzfeuer der Kritik zu stehen galt für Frauen in der damaligen Zeit als nicht angemessen. Wie viele ihrer Geschlechtsgenossinnen fand Wilhelmine Canz schließlich ihr eigentliches Betätigungsfeld in der Diakonie.

Im Jahr 1856 gründete sie in Großheppach im Remstal die erste Bildungsanstalt für evangelische Kleinkinderpflegerinnen in Württemberg. Dass die Kleinkinderbetreuung auf professionelle Füße gestellt werden musste, hatte sie bei Regine Jolberg gesehen, die einige Jahre zuvor eine entsprechende Ausbildungsstätte im badischen Nonnenweiler eröffnet hatte. Doch einfach sollte für Wilhelmine Canz auch dieses Projekt nicht werden. In kirchlichen Kreisen stand man ihrem Vorhaben skeptisch gegenüber. In der Verwandtschaft erntete sie Hohn und Spott, und bei Damenkaffees lachte man über ihre Idee, kostenlos Kinder von Bauernweibern zu hüten und einfache Mägde zu Erzieherinnen heranbilden zu wollen.