Die Kirche im Königreich 1806 - 1918

-

Inhaltsverzeichnis

- 1: Württemberg wird Königreich (1803 – 1816)

- 1.1: Im Schatten Napoleons

- 1.2: Staat und Kirche

- 1.3: Kirchliches Leben

- 2: Württemberg zwischen Reform und Revolution (1816 – 1864)

- 2.1: Die politische Lage beim Regierungsantritt König Wilhelms I.

- 2.2: Staat und Kirche

- 3: Kirchliches Leben

- 3.1: Pietismus und Erweckungsbewegung

- 3.2: Die soziale Arbeit

- 3.3: Die wissenschaftliche Theologie

- 3.4: Das württembergische Pfarrhaus

- 3.5: Die Revolutionsjahre 1848/49

- 3.6: Die innere Mission

- 4: Württemberg im Deutschen Kaiserreich (1864-1891)

- 4.1: Ein König in Licht und Schatten

- 4.2: Staat und Kirche

- 5: Kirchliches Leben

- 5.1: Kirche und Industrialisierung

- 5.2: Theologische Debatten

- 6: Das Ende der Monarchie (1891-1918)

- 6.1: Ein bürgerlicher König

- 6.2: Staat und Kirche

- 7: Das kirchliche Leben

- 7.1: Die Arbeit der Landessynode

- 7.2: Die wissenschaftliche Theologie

- 7.3: Neue Vereinigungen

- Anhang

1: Württemberg wird Königreich (1803 – 1816)

1.1: Im Schatten Napoleons

-

König Friedrich von Württemberg im Krönungsornat, Ölgemälde von Johann Baptist Seele, um 1806

Schlossverwaltung Ludwigsburg

Die epochalen Veränderungen in Europa, die durch die Französische Revolution und die ihr folgende Herrschaft Kaiser Napoleons I. angestoßenen wurden, erlebte Württemberg unter der Regentschaft Friedrichs von Württemberg (1754 – 1816).

Der selbstbewußte Friedrich II. war 1797 regierender Herzog geworden, aber bereits seit 1793 war Württemberg durch die Teilnahme an den verlustreichen Koalitionskriegen gegen das revolutionäre Frankreich politisch und wirtschaftlich in eine schwierige Situation geraten. Wiederholt wurde das Land Kriegsgebiet und im Frieden von Lunéville 1801 mußten alle linksrheinischen Besitzungen an Frankreich abgetreten werden. Der im Geist des aufgeklärten Absolutismus erzogene Friedrich bemühte sich daraufhin um eine politische Neuaufstellung des Landes. Dazu gehörten innenpolitisch die Entmachtung der bislang mitregierenden Landstände, der Landschaft, und außenpolitisch die Annäherung an Frankreich. Letzteres brachte dem Herzogtum bereits Ende 1802 als Entschädigung für die verlorengegangen linksrheinischen Besitzungen einen erheblichen territorialen Zuwachs ein (So die Reichsstädte Aalen, Esslingen, Heilbronn, Hall, Giengen, Gmünd, Reutlingen, Rottweil und Weil der Stadt, die Fürstpropstei Ellwangen, die katholischen Stifte und Klöster Comburg, Heiligkreuztal, Margrethausen, Rottenmünster, Schöntal, Zwiefalten und das evangelische Damenstift Oberstenfeld bei Beilstein). Die neuen Gebiete wurden ganz bewußt nicht dem bisherigen Land eingegliedert, sondern bildeten als „Neuwirtemberg“ einen von den Landständen unabhängig regierten Staat mit Ellwangen als Regierungssitz. Der Reichsdeputationshauptschluß bestätigte 1803 den Landgewinn und brachte Friedrich noch die Rangerhöhung zum Kurfürsten ein. Politisch war freilich die Zeit des Taktierens vorbei. 1805 mußte sich Friedrich nach einem Vieraugengespräch mit Napoleon in Ludwigsburg zu einem festen Bündnis mit Frankreich bereit erklären. Die Tatsache, dass Württemberg als Konsequenz daraus 10 000 Soldaten zu stellen hatte, wird dem nicht gerade als Menschenfreund geltenden Friedrich wenig Gewissensbisse gemacht haben, zumal er durch Napoleons Gunst weitere große Gewinne verbuchen konnte. Nach der Niederlage Österreichs gegen Frankreich erhielt Württemberg erhebliche Teile der bislang vorderösterreichischen Gebiete in Oberschwaben übertragen und Friedrich die volle Souveränität über sein Land samt der Königswürde zugesprochen.

1.2: Staat und Kirche

Am 1. Januar 1806 proklamierte sich Friedrich als Friedrich I. zum König von Württemberg. Während die Souveränitätszusagen angesichts des Bündnisses mit Napoleon außenpolitisch nur auf dem Papier standen, war Friedrich fest entschlossen, sie innenpolitisch vollständig durchzusetzen. Der altwürttembergische Ständestaat mit seinen Mitbestimmungsrechten an der Regierung wurde außer Kraft gesetzt, Alt- und Neuwürttemberg zu einem Staat vereinigt. Im neuen Königreich wurden Verwaltung und Gerichtswesen durch Vereinheitlichung modernisiert und den Direktiven des absolutistisch regierenden Monarchen unterstellt. Damit standen auch für die evangelische Kirche massive Veränderungen an. Bereits am 2. Januar 1806 vereinigte ein Königliches General-Reskript den Kirchenrat mit dem Oberfinanzdepartement, was die Säkularisierung des gesamten evangelischen Kirchenguts bedeutete. Drei Monate später, am 18. März 1806, gingen durch das sog. „Organisationsmanifest“ die seit 1733 von dem den Landständen gegenüber verpflichteten Geheimen Rat verwalteten Religionsreversalien, also die landesbischöflichen Rechte, auf das innerhalb des Staatsministeriums neugeschaffene Fachministerium für geistliche Angelegenheiten über. Das bisherige Konsistorium verlor das Kirchenregiment und wurde unter der neuen Bezeichnung „Oberkonsistorium“ eine dem Ministerium nachgeordnete staatliche Behörde, die nur unmittelbare die Kirche betreffende Angelegenheiten zu bearbeiten hatte. Weiterhin büßte es seine Aufsichtsrechte über das höhere Schulwesen ein, die einer eigenen, gemischten Behörde, der Oberstudiendirektion unterstellt wurden. Da sich der König auch die Stellenbesetzungen vorbehielt, war die württembergische Kirche im Grunde eine völlig vom Staat abhängige Staatsanstalt geworden.

Die weitreichenden gesetzlichen Veränderungen des Jahres 1806 wurden schließlich durch das Religionsedikt vom 15. Oktober 1806 vervollständigt, das allen drei zugelassenen Konfessionen – evangelisch, katholisch und reformiert – die gleichen Rechte zusicherte. Für das traditionell streng evangelische Württemberg war das ein weitreichender Schritt, der aber allein schon durch die zahlenmäßige katholische Dominanz in zahlreichen territorialen Neuerwerbungen notwendig geworden war.

Die Gemeinden bekamen die neuen Veränderungen recht bald deutlich zu spüren. Sechs Generalsuperintendenzen wurden eingerichtet, denen die Dekanatämter zugeordnet waren. Auch deren Grenzen änderten sich. Es gab nun jeweils in den Oberamtsstädten ein Königliches Evangelisches Dekanatamt. Mit dem Oberamtmann zusammen bildete der Dekan in seiner Funktion als geistlicher Verwaltungsbeamter das Gemeinschaftliche Oberamt, das für gemischte, geistlich-weltliche Angelegenheiten zuständig war, zumeist also Ehesachen. Ein traditionelles eherechtliches Problem war jedoch bereits entschärft worden: es bedurfte keiner besonderen Genehmigung für eine konfessionelle Mischehe mehr. Die Gemeinden selbst verloren ihr Vetorecht bei der Besetzung von Pfarrstellen und mußten akzeptieren, dass auch ihr Eigentum und Stiftungsvermögen zu Staatseigentum wurden.

1.3: Kirchliches Leben

-

Diese endzeitliche Schrift des Winzerhauser Pfarrers Johann Jakob Friedrich (1759-1827) von 1800 motivierte viele Gläubige zur Auswanderung Richtung Osten, dem Heiligen Land entgegen

Landeskirchliche Zentralbibliothek Stuttgart

Die Bevölkerung nahm die Veränderungen relativ gelassen hin. Immerhin konnte man Friedrichs teilweise hartem und willkürlichem Eingreifen inkirchliche Belange eine gewisse Fürsorge für die Kirche nicht absprechen. Unruhe erhob sich erst mit der Einführung einer neuen kirchlichen Liturgie im Gewand eines staatlichen Gesetzes zum 1. Januar 1809. Das Kirchenbuch, das ohne Rücksprache mit kirchlichen Instanzen erlassen wurde, sollte eine einheitliche Gottesdienstform für die ganze Landeskirche schaffen, weswegen es den Geistlichen untersagt war, irgendwelche Veränderungen an der neuen Ordnung vorzunehmen. Ihr Verfasser, Oberhofprediger Friedrich Gottlob Süskind, hatte sie im Geist des Supranaturalismus und der württembergischen Spätaufklärung erarbeitet. Dementsprechend war viel von feierlicher Gesinnung die Rede, aber es fehlte im Taufformular ein Hinweis auf Jesu Taufbefehl und die Absage an den Teufel. Das führte dazu, dass an manchen Orten die Eltern ihre Kinder nicht mehr zur Taufe brachten. Pfarrer, die sich an diesem Punkt hinter ihre Gemeindeglieder stellten, wurden mit harten Strafen bedroht. Schließlich lenkte aber der König ein. Pfarrern, die vor 1809 in den Kirchendienst eingetreten waren, wurde der Gebrauch der alten Formel freigestellt. Nach dem Tod des Königs wurde das allen Pfarrern zugestanden.

Die fast ununterbrochene Abfolge von Kriegen in diesen Jahren kostete auch Württemberg große Opfer. Von 15 800 württembergischen Soldaten der Grande Armee Napoleons waren nach dessen gescheitertem Russlandfeldzug gerade noch einmal 387 in die Heimat zurückgekehrt. Das allgemeine Krisengefühl gab in Württemberg vor allem dem fast verschwundenen separatistischen Pietismus neuen Auftrieb. Die staatskirchlichen Maßnahmen König Friedrichs, darunter ein Gesetz zur Auflösung separatistischer Versammlungen von 1803 und auch die Liturgie von 1809 verstärkten dabei noch das Mißtrauen vieler pietistischer Kreise gegenüber der Landeskirche. Man sah in diesen Ereignissen die Vorboten der Endzeit. Die Auswanderung schien dabei ein Weg zu sein, dem bald erwarteten Gericht über die Gottlosen zu entrinnen. Um charismatische Persönlichkeiten wie dem Laientheologen Johann Georg Rapp (1757-1847) aus Iptingen, Maria Gottliebin Kummer (1756-1824) aus Cleebronn oder Pfarrer Johann Jakob Friedrich (1759-1827) aus Winzerhausen scharten sich Anhänger, die mit der Auswanderung ernst machen wollten.

Rapp wanderte 1803/04 mit 700 Personen nach Amerika aus. 1816/17 folgten weitere Gruppen ebenfalls nach Amerika oder nach Russland. Die Mehrheit des Pietismus aber engagierte sich im Lande selbst und wandelte sich in die Erweckungsbewegung. Das Gefühl, in der Endzeit zu leben, führte hier zur aktiven Vorbereitung des Reiches Gottes in dieser Welt. Einem starken Missionseifer zur Seite standen vielfache Betätigungen in Anstalten und sozialen Einrichtungen. Eine besondere Rolle spiele dabei für Württemberg die 1780 errichtete Basler Christentumsgesellschaft, die selbst wiederum zu Neugründungen von Zweigvereinen anregte. So entstand unter anderem 1812 auf Anregung Karl Friedrich Steinkopfs (1773-1859) in Stuttgart mit Unterstützung der Pfarrer Gottlob Heinrich Rieger (1755-1814) und Christian Adam Dann (1758-1837) die Württembergische Bibelanstalt. Steinkopf war zuvor Sekretär der Christentumsgesellschaft gewesen. Umgekehrt suchten eine Reihe württembergischer Pietisten in Basel die kirchliche Freiheit, die sie in Württemberg vermißten. Die Basler Bibel- und Traktatgesellschaft, aus der 1815 die Basler Mission hervorging, zog viele Württemberger an, die sich dort zu Missionaren ausbilden ließen.

2: Württemberg zwischen Reform und Revolution (1816 – 1864)

2.1: Die politische Lage beim Regierungsantritt König Wilhelms I.

-

König Wilhelm I. von Württemberg, Ölgemälde

Privatbesitz

Beim Tod König Friedrichs 1816 konnte die württembergische Bevölkerung gleich doppelt aufatmen. Rein äußerlich markierte das Todesjahr Friedrichs auch das Ende einer langen und entbehrungsreichen Kriegszeit. Mit der letzten Niederlage Kaiser Napoleons bei Waterloo 1815 begannen in Süddeutschland wieder friedlichere Zeiten. Gleichzeitig bedeutete der Regierungswechsel auf Friedrichs Sohn Wilhelm den Beginn eines anderen Herrschaftsstils und damit einer neuen Ära. Der junge König Wilhelm I. hatte freilich gleich zu Beginn mit großen Schwierigkeiten im Land zu kämpfen.

Das durch die vorangegangenen Kriege bereits wirtschaftlich schwer angeschlagene Württemberg erlebte 1816 eine schwere Missernte, die eine Hungerkatastrophe auslöste und viele Menschen unter das Existenzminimum drückte. Scharen von Kindern zogen bettelnd durch die Straßen. Daraus resultierten in den Jahren 1817/18 große Massenauswanderungen. Bald wirkte es sich aber positiv aus, dass der König persönlich großes Interesse an landwirtschaftlichen Entwicklungen mitbrachte. Mit einer Reihe von Fachleuten an seiner Seite gelang es ihm daher mit der Zeit, durch ein Bündel von landwirtschaftlichen Reformmaßnahmen, die Ernteerträge zu steigern und damit die Lage der Landbevölkerung zu verbessern. Das stabilisierte auch die gesamtwirtschaftliche Lage des Königreiches.

Bis heute zeugen die 1818 begründete Tradition der landwirtschaftlichen Leistungsschau des Cannstatter Volksfestes und das im gleichen Jahr gegründete Landwirtschaftliche Institut Hohenheim, aus der die Universität Hohenheim hervorgegangen ist, von den vielfältigen Bemühungen des Königs, den Aufbau des Landes nach Kriegs- und Hungerzeiten voranzutreiben. Dem galten bald auch Überlegungen für die industrielle Entwicklung des Landes. Erst mit der Errichtung eines Eisenbahnnetzes seit den 1849er Jahren konnten hier freilich durchgreifende Fortschritte erreicht werden. Bis in die zweite Jahrhunderthälfte hinein hinkte die Industrialisierung Württemberg daher hinter den norddeutschen Staaten her.

Innenpolitisch beendete Wilhelm schon bald nach seinem Regierungsantritt die von seinem Vater ausgelösten Kämpfe mit den traditionellen Verfassungsorganen. 1819 einigte er sich mit den Landständen auf eine Repräsentativverfassung, die Württemberg in eine konstitutionelle Monarchie umwandelte. Die erste Kammer war alleine dem Adel vorbehalten, aber auch in der zweiten Kammer wurde ein Drittel der Sitze mit staatlichen Amtsträgern besetzt, darunter auch den evangelischen Prälaten. Die restlichen 70 Abgeordneten wurden nach dem Zensuswahlrecht gewählt. Von einer echten Volksvertretung konnte daher auch jetzt nicht gesprochen werden. Der politisch konservativ denkende König behielt weiterhin seine starke politische Stellung, während liberale Regungen im Lande durch rigide Überwachungsmaßnahmen klein gehalten wurden.

2.2: Staat und Kirche

-

Der württembergische Landtag im Jahr 1833

Landeskirchliches Archiv, Museale Sammlung

Für die Landeskirche veränderte sich durch die neue Verfassung nur wenig. Ohne Einverständnis des Königs durften keine kirchlichen Verordnungen erlassen werden. Für die künftige Verwaltung des evangelischen Kirchengutes war zwar wieder die althergebrachte vom Staatsvermögen „abgesonderte Verwaltung“ vorgesehen, doch es blieb bei der bloßen Absichtserklärung. Das Kirchenvermögen blieb Bestandteil des Kirchenvermögens. Das fast einzige Entgegenkommen an die Kirche war das wieder gestattete Vorschlagsrecht des Konsistoriums bei der Besetzung von Pfarrstellen. Kirchliche Versuche, mit Blick auf die in der neuen Verfassung den bürgerlichen Gemeinden eingeräumten Selbstverwaltungsrechten auch in die Verwaltung des Kirchenregiments Vertreter aus den Kirchengemeinden mit einzubeziehen, wurden vom König dagegen rundheraus abgelehnt. „Das Regiment der Schreiber und Beamten, wie es teils schon eine altwürttembergische Eigentümlichkeit gewesen, teils von Friedrich I. recht großgezogen war, ermangelte dann nicht, sein geistloses, bureaukratisches Formenwesen in kirchlichen Dingen geltend zu machen. So ist von irgendwelcher Selbstregierung der Kirche in dieser Zeit (sc. der Regierungszeit Wilhelms I.) keine Spur, sondern der kirchliche Organismus muß sich von oben bis unten dem staatlichen als bloßes Anhängsel anschmiegen und unterordnen.“ (1) Dazu gehörte, dass auch das Konsistorium, dem nun wieder die Verwaltung des Kirchenregiments zugeteilt war, als Staatsbehörde von 1816 bis 1848 dem Innenministerium unterstand.

3: Kirchliches Leben

3.1: Pietismus und Erweckungsbewegung

-

Ludwig Hofacker (1798-1828)

Landeskirchliches Archiv, Bildersammlung, Nr. 2479

Nachdem von den kirchlichen Behörden wenig inspirierende Ideen und Gedanken, sondern allenfalls moralische Appelle im Sinne des herrschenden Zeitgeistes zu erwarten waren, fanden sich eine ganze Reihe von Pfarrern im Geiste der Erweckungsbewegung zusammen. Sie suchten ihre Gemeindeglieder aus religiöser Gleichgültigkeit herauszuholen und sie zur Umkehr und Hören auf das Evangelium zu bewegen. Eine besondere Rolle spielte dabei Ludwig Hofacker (1798-1828), der Sohn eines Stuttgarter Stadtpfarrers und Amtsdekans.

Obwohl Hofacker nur zwei Jahre als Pfarrer in Rielingshausen wirken konnte und bereits mit 30 Jahren starb, rüttelte er mit seinen charismatischen Bußpredigten die Menschen weit über seine Gemeinde hinaus auf. Viele nahmen stundenlange Fußmärsche auf, um ihn predigen zu hören. Hofacker forderte im Sinne der lutherischen Rechtfertigungslehre auf, sich von der eigenen Gerechtigkeit trennen und alleine der Gnade Christi zu vertrauen. Dies sollte dann mit Werken des Glaubens kraftvoll bestätigt werden. Hofacker schlug mit seiner damit verbundenen harschen Kritik an theologisch-akademischen Lehrsystemen eine wichtige Brücke zu den pietistischen Laien im Lande. Und er fand auch unter vielen Pfarrern Anklang. Hofackers Predigten und Briefe wurden nach seinem Tod von Freunden ediert und veröffentlicht, wodurch auch nach seinem Tod seine bedeutende Wirkung im Pietismus anhielt. Zu seinen engeren Weggefährten zählten die Stuttgarter Pfarrer Christian Adam Dann und Albert Knapp (1798-1864). Knapp veröffentlichte 1852 eine vielgelesene Biographie Hofackers, die in pietistischen Kreisen die Popularität Hofackers noch einmal verstärkte. Ebenfalls eng befreundet mit Hofacker war der spätere Stuttgarter Prälat Sixt Karl Kapff (1805-1879), der durch Hofacker zum Pietismus fand und eine wichtige Rolle für das Hineinwachsen des Pietismus in die Landeskirche übernehmen sollte.

Einen wichtigen Schritt dazu hatten König und Regierung bereits selbst getan. Um weiteren Auswanderungsplänen pietistischer Gruppen entgegenzuwirken, genehmigte man die Gründung einer eigenen pietistischen Gemeinde, in der die Erwartung der Wiederkunft des Herrn nicht durch Verordnungen einer ungeliebten Kirchenleitung gestört werden konnte. Wortführer und Initiator war der Leonberger Bürgermeister Gottlieb Wilhelm Hoffmann (1771-1846). Er kaufte das Rittergut Korntal, wo 1819 die ersten 250 „Siedler“ ankamen.

Sie verpflichteten sich auf die Confessio Augustana, unterstanden aber nicht dem Konsistorium, sondern dem Innenministerium. Sie wurden daher auch nicht visitiert und konnten sich ihre Pfarrer und Lehrer aus dem Kreis der examinierten Kandidaten der Theologie selbst aussuchen. 1823 entstand bei Ravensburg schließlich mit der Siedlung Wilhelmsdorf eine zweite pietistische Kolonie.

-

Sixt Karl Kapff (1805-1879)

Landeskirchliches Archiv, Museale Sammlung, 07.057

Freilich sollte sich der Charakter der beiden Siedlungen rasch ändern. In Korntal wurde 1833 Sixt Karl Kapff zum Pfarrer gewählt. Ihm gelang es, die Gemeinde über die Enttäuschung hinweg zu führen, dass es 1836 nicht zu der von Albrecht Bengel vorhergesagten Wiederkunft Christi gekommen war und ermunterte zur Weiterarbeit am Reich Gottes jetzt und vor allem im Land selbst. Es gelang ihm dadurch mit der Zeit, zahlreiche mit der Kirchenleitung unzufriedene Pietisten davon zu überzeugen, dass sie eine besondere missionarische Aufgabe auch innerhalb der Landeskirche zu erfüllen hätten. Kapff wurde damit schließlich zum Sprecher der pietistischen Mehrheit. Als er sich in den Revolutionsjahren 1848/49 ganz hinter die konservative Reaktion von König und Regierung stellte, war ihm der Dank von dieser Seite her sicher. 1850 ernannte ihn der König zum Prälaten von Reutlingen. Zwei Jahre später wechselte Kapff als Stiftsprediger nach Stuttgart, wobei er den Prälatentitel und seinen Sitz im Konsistorium behielt. Damit hatte der württembergische Pietismus einen Mann seines Vertrauens in der Kirchenleitung, der sich dort auch tatsächlich engagiert für die Anliegen des Pietismus einsetzte.

3.2: Die soziale Arbeit

-

Königin Katharina (1788-1819), Gemälde von Franz Seraph Stirnbrand, 1819

Landesmuseum Stuttgart

Die Mehrheit des württembergischen Pietismus hat freilich nie an Auswanderung gedacht, sondern bemühte sich im Lande selbst im Rahmen der eigenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten für das Reich Gottes zu arbeiten. Obwohl König und Regierung keine besondere Affinität zum Pietismus zeigten, schätzten sie doch die den meisten pietistischen Bürgern eigenen Einstellungen Fleiß, Sparsamkeit und Gehorsam. Dass der Pietismus dabei kein gesteigertes Interesse an politischer Mitbestimmung zeigte und entsprechende liberale Ideen ablehnte, machte ihn zum idealen Untertanen. So förderte man von“ Oben“ herab wohlwollend die zahlreichen Vereine, Heime und Anstalten, die in diesen Jahren gegründet wurden und Teil der Realisierung des Reich-Gottes-Gedankens der Erweckungsbewegung waren. Sie trafen sich dabei durchaus mit staatlichen Anliegen. 1817 hatte die Gattin Wilhelms, Königin Katharina, angesichts der Not im Lande mit anderen Persönlichkeiten zusammen die „Centralleitung des Wohltätigkeitsvereins“ (später: Zentralleitung für Wohltätigkeit) gegründet.

-

Hungertaler - Kolorierte Kupferstiche, die an die Ereignisse erinnern, die 1816/17 zur großen Hungersnot geführt haben

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Museale Sammlung, 92.113

Sie appellierte an alle Bürgerinnen und Bürger, sich für die Behebung der Not im Lande zu engagieren. Überall bildeten sich daraufhin Bezirkswohltätigkeitsvereine, deren Arbeit zumeist von Dekanen und Pfarrern koordiniert wurde. Industrieschulen wurden eingerichtet und Armenärzte bestellt. Auch die Erweckungsbewegung engagierte sich sowohl durch Einzelpersonen im lokalen Rahmen wie auch durch das Netz ihrer Heim- und Vereinsgründungen.

Vorbild für viele spätere Heimgründungen wurde die von Christian Heinrich Zeller (1779-1860) gegründete Rettungsanstalt für Jugendliche im Schloß Beuggen bei Lörrach. Ihr folgten ähnliche Häuser in Korntal, Tuttlingen und Kirchheim / Teck.

Flankiert wurden diese Projekte durch die Tätigkeiten von neuen Verlagen und Traktatvereinen, die durch ihre Gewinne die caritativen Arbeiten unterstützten, aber auch selbst mit erbaulicher Literatur Einfluß auf die Lebensweise der Menschen nehmen wollten. Beispielhaft sei hier der Möttlinger Pfarrer Christian Gottlob Barth genannt (1799-1862), der 1826 ein Kinderheim bei Calw gegründet hatte. Seine gleichzeitigen literarischen Arbeiten, die auch Materialien für den Religionsunterricht umfaßten, wurde von pietistischen Kreisen in Basel und Württemberg unterstützt und mündeten 1833 in der Gründung des Calwer Verlagsvereins, dessen Markenzeichen rasch Schulbücher, Hilfsmittel zum Bibelstudium und Missionszeitschriften wurden. Weitere Vereine wie der 1825 auch von Barth gegründete Calwer Missionsverein widmeten sich der Mission in Übersee, um auch dort das Reich Gottes zu errichten. Auf programmatische Arbeiten über den rechten Umgang des Christen mit den mitgeschöpflichen Tieren Christian Adam Danns baute Albert Knapp auf, der 1837 in Stuttgart den ersten Tierschutzverein in Deutschland gründete.

In den dreißiger Jahren folgte, unterstützt durch die Centralleitung des Wohltätigkeitsvereins, eine weitere Welle von Anstaltsgründungen, die durch Spenden und Liebesgaben von allen Teilen der Bevölkerung mitgetragen wurden. In Ludwigsburg gründete der Arzt Dr. August Hermann Werner (1808-1882) in den Jahren nach 1836 als ein privates Krankenhaus die erste Kinderheilanstalt Deutschlands.

Hier und in anderen Anstalten wurden auch die nötigen Pflege- und Lehrkräfte ausgebildet. In Rieth bei Vaihingen an der Enz entstand 1848 eine Heil- und Pflegeanstalt für Behinderte, die später nach Stetten im Remstal verlegt wurde. Als erster Frauenverein im Lande entstand 1834 der Stuttgarter Frauenverein für Versorgung hülfsbedürftiger Kinder, der sich in der Form eines Frauensparvereins der Kinder in den Rettungsanstalten annahm.

3.3: Die wissenschaftliche Theologie

-

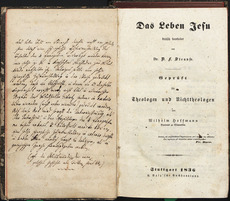

David Friedrich Strauß, Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet, Erstausgabe von 1863 mit kritischen Anmerkungen eines Lesers

Landeskirchliche Zentralbibliothek Stuttgart, DB39/1130

Die Arbeit an der Theologischen Fakultät in Tübingen war in der ersten Jahrhunderthälfte wesentlich durch die Auseinandersetzung mit der Philosophie Georg Friedrich Hegels (1770-1831) bestimmt. Dazu ermunterte vor allem Ferdinand Christian Baur (1792-1860), der 1826 nach Tübingen berufen worden war. Er beendete die bis zu diesem Zeitpunkt vorherrschende Richtung des Supranaturalismus und gründete mit seiner eigenen historisch-kritischen Arbeit die „Zweite Tübinger Schule“. Die Entstehung der neutestamentlichen und frühchristlichen Schriften interpretierte er methodisch im Sinne der hegelschen Dialektik und begründete damit die moderne Dogmengeschichte.

Einen wesentlichen Schritt weiter ging sein Schüler David Friedrich Strauß (1808-1874), der mit der historisch-kritischen Methode nun auch die Person und das Wirken Jesu untersuchte. 1835 veröffentlichte er seine Ergebnisse in einem Buch, das sofort zum Skandal wurde: Das Leben Jesu. Strauß erklärte die Evangelien für weitgehend unhistorische Berichte, die stattdessen den nicht mehr erkennbaren historischen Jesus mit bloßen mythischen Erzählungen umgeben hätten.

Die Aufregung über dieses Buch beendete schlagartig die akademische und kirchliche Laufbahn von Strauß. Selbst sein Lehrer Baur distanzierte sich öffentlich von ihm, um die eigene Reputation nicht zu gefährden. Dies verhinderte nicht, dass sich von Seiten des württembergischen Pietismus erregte Kritik an Strauß erhob. Der entsprechende Wortführer, Sixt Karl Kapff polemisierte dabei 1836 in einer ganzen Artikelreihe im maßgebenden Organ der Bewegung, dem seit 1831 erscheinenden Christenboten, nicht nur alleine gegen Strauß selbst, sondern beschuldigte in einem Rundumschlag gleich alle modernen Strömungen in Literatur, Philosophie und Theologie als das Christentum zersetzende Kräfte.

Die Auseinandersetzung verschärfte sich dann noch einmal, als 1844 der Ästhetikprofessor Friedrich Theodor Vischer (1807-1887), in seiner Antrittsvorlesung von einem nun gänzlich pantheistischen Standpunkt aus wiederum den Pietismus angriff. Der Streit, in den schließlich auch die obersten Behörden eingriffen, endete damit, dass alle Vertreter der Tübinger Schule aus dem Kirchendienst verbannt wurden und auch Vischer ein zeitweiliges Vorlesungsverbot erhielt. Die historisch-kritische Methode konnte damit freilich nicht mehr unterdrückt werden. Stattdessen entstand ein lange währender Konflikt zwischen der liberalen Universitätstheologie und dem Pietismus, der bei vielen Frommen im Lande ein tief verwurzeltes Mißtrauen gegenüber der akademischen Theologie auslöste, umgekehrt aber auch viele enttäuschte Angehörige der Bildungsschicht aus der Kirche trieb.

3.4: Das württembergische Pfarrhaus

-

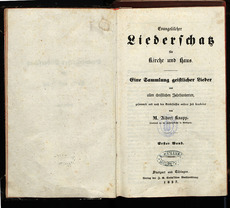

Albert Knapps Evangelischer Liederschatz, 1837

Landeskirchliche Zentralbibliothek Stuttgart, A13/1837

Trotz aller Polemik, die Sixt Karl Kapff in seiner Kritik an Strauß auch gegen die geistigen Strömungen des deutschen Idealismus insgesamt geäußert hatte und die ihm den zustimmenden Beifall großer Teile des Pietismus einbrachte, darf man nicht übersehen, dass viele württembergische Pfarrer dem modernen Zeitgeist durchaus aufgeschlossen gegenüberstanden und auf diesem Gebiet bedeutendes geleistet haben. So hat das württembergische Pfarrhaus – und diejenigen, die als Pfarrerskinder darin aufgewachsen sind – gerade während des 19. Jahrhunderts in der deutschen Geistes- und Kulturgeschichte eine wichtige Rolle gespielt.

Auf dem Gebiet der Dichtung und Literatur sind vor allem Ludwig Uhland (1787-1862), Gustav Schwab (1792-1850), Wilhelm Hauff (1802-1827), Eduard Mörike (1804-1875) und Karl Gerok (1815-1890) zu nennen, deren literarisches Werk weit über Württemberg hinaus und bis heute Aufnahme und Anerkennung erfahren hat. Für die Entwicklung des Kirchenlieds hat Albert Knapp viel geleistet, der zum Poeten des württembergischen Pietismus geworden ist. Seine zahlreichen Gedichte waren zwar von sehr unterschiedlicher Qualität, aber daraus erwuchs ihm die Idee eines deutschen Nationalgesangbuches. Für seinen 1837 erschienenen Evangelischen Liederschatz bearbeitete er fast 4000 Kirchenlieder und nahm dadurch in der Folge als Hymnologe großen Einfluß auf das 1842 neu erschienene, pietistisch geprägte Württembergische Gesangbuch.

In Wilhelm Zimmermann (1807-1878) fand der deutsche Bauernkrieg seinen ersten wissenschaftlichen Chronisten. Wichtige Beiträge wurden aber auch auf dem Gebiet der Naturwissenschaften geleistet. Der in Laufen an der Eyach wirkende Pfarrer Oskar Fraas (1824-1897) tat sich in der Urgeschichtsforschung hervor. Theodor Engel (1842-1933), der sich seine Pfarrstellen nach geologischen Gesichtspunkten wählte, erforschte den geologischen Aufbau der Schwäbischen Alb. Karl Immanuel Goebel (1855-1932) wechselte nach dem Theologiestudium zur Botanik und brachte es zum Präsidenten der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Friedrich Pythagoras Riecke (1794-1876) blieb auch als Professor für Physik und Mathematik dem kirchlichen Dienst treu. Am wirkungsvollsten aber waren sicherlich die Überlegungen des Esslinger Pfarrers und späteren Stuttgarter Gymnasialprofessors Christian Heinrich Dillmann (1829-1899). Er schuf mit seinen Konzeptionen eines modernen mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts die Grundlagen eines echten Realgymnasiums, das dem bislang ausschließlich humanistischen Gymnasium zur Seite gestellt wurde und fortan eine entscheidende Rolle für die Vermittlung naturwissenschaftlicher Bildung in den Schulen spielte.

-

Johann Christoph Blumhardt (1805-1880)

Landeskirchliches Archiv, Bildersammlung, Nr. 5406

Das württembergische Pfarrhaus konnte freilich auch ein ganz anderes und gänzlich unwissenschaftliches, aber dennoch beeindruckendes Gesicht haben. Hierfür steht Johann Christoph Blumhardt d.Ä. (1805-1880). Aus dem Pietismus kommend, erlebte der beurlaubte junge Vikar im Basler Missionshaus die Bedeutung der überseeischen Mission. Er bekam aber auch einen Eindruck von der Rolle von Geistern und Dämonen in anderen Erdteilen, die nach Auskunft von dort zurückgekehrter Missionare ausschließlich im Namen Jesu überwunden werden konnten. Von da an rechnete Blumhardt sehr wohl mit der Existenz dämonischer Kräfte, denen nicht mit herkömmlichen medizinischen Mitteln beizukommen war. 1838 wurde er Pfarrer in Möttlingen und erlebte nun dort von 1841 bis 1843 den eigenen Kampf mit Dämonen und den Sieg Jesu über diese Mächte in der Krankheit der jungen Gottliebin Dittus (1815-1872). Nach ihrer Heilung war Blumhardt davon überzeugt, dass Gott auch sehr konkret körperlich hilft, wenn er im Gebet dazu gerufen wird. Im Anschluß an die Dämonenaustreibung kam es in Möttlingen zu einer Erweckungsbewegung, die Menschen weit über den lokalen Bereich nach Möttlingen führte, um bei Blumhardt Hilfe zu suchen. Blumhardt erlebte aber gleichzeitig Anfeindungen von allen Seiten. Die liberale Presse warf ihm Betrug an abergläubischen Bauern vor, das Konsistorium tadelte ihn wegen der Überschreitung pfarramtlicher Regeln, pietistische Freunde wandten sich von ihm ab, weil sie ihn nicht verstanden. 1852 entzog sich Blumhardt dem Ganzen und kaufte das königliche Bad in Bad Boll. Er blieb landeskirchlicher Pfarrer und durfte dort eine Hausgemeinde einrichten. Aus ganz Europa kamen Hilfesuchende und Bittsteller zu ihm, die bei ihm seelsorgerlichen Rat und Heilung suchten. Blumhardt verzichtete in seinem seelsorgerlichen Ansatz auf besondere Bekehrungs- und Bußleistungen. Für ihn war aus dem Neuen Testament her klar, dass Jesus siegen wird und jeden rettet, der sich an ihn wendet.

3.5: Die Revolutionsjahre 1848/49

-

Karikatur auf den Pfarrer Eduard Süskind (1807-1874), der 1851-1860 den "Volkskalender" herausgab

Landeskirchliches Archiv, Museale Sammlung 11.002

Die liberalen Tendenzen, die König Wilhelm I. noch am Beginn seiner Regierung gezeigt hatte, verschwanden im Laufe der Jahre unter dem Druck der Großmächte Preußen und Österreich. Württemberg folgte immer stärker dem vom österreichischen Kanzler Metternich vorgegebenen konservativen Kurs. Auch wenn liberale bürgerliche Kreise sich vom König enttäuscht zeigten, konnte sich Wilhelm immer noch der Sympathie einer breiten Volksmehrheit sicher sein, zumal es dem Land wirtschaftlich gut ging. Mit den Mißernten der Jahre 1846 und 1847 änderte sich aber im weiterhin agrarisch bestimmten Land die Stimmung. Die Versorgungsengpässe führten zu einem drastischen Preisanstieg für Lebensmittel, was wiederum auch die Lage für die Handwerker verschlechterte. Die Auswanderungszahlen stiegen nun wieder an. Auf diese Weise verlor Württemberg seit 1846 jährlich etwa 1% seiner Bevölkerung.(2)

Im Mai 1847 kam es in Stuttgart und Ulm zu ersten Hungerkrawallen, denen bald weitere Unruhen folgten. Sie mischten sich dabei mit sozialen Motiven. Die nur zögerliche Abschaffung alter Adelsprivilegien führte auf dem Land zu Protesten gegen adlige Grundherren. In kleineren Städten richtete sich die Klage der ärmeren Bevölkerungsteile gegen die örtlichen Honoratioren, die sich an ihre traditionellen Machtansprüche klammerten. So wurde das Land seit dem Frühjahr 1848 von Hunderten von ländlichen und kommunalen Unruhen erschüttert. Die Nachrichten von der Februarrevolution 1848 in Frankreich verschärften die Spannungen zusätzlich und verstärkten die Forderungen nach politischen Freiheiten. Der König reagierte auf die Situation sehr geschmeidig, indem er aus Vertretern der bisherigen Opposition das liberale Märzministerium, zugleich das erste parlamentarische Ministerium Württembergs, bildete, das zuvor längst suspendierte liberale Pressegesetz wieder in Kraft setzte und Landtagswahlen ausschrieb. Durch das ganze Land zog eine Gründungswelle von Vaterländischen Vereinen auf Seiten der Konstitutionell-Liberalen und von Volksvereinen auf Seiten der radikalen Demokraten. Ende April kam es auch in Württemberg zu Wahlen der 28 württembergischen Abgeordneten für die in der Frankfurter Paulskirche tagende verfassungsgebende Nationalversammlung. Als Ministerium und Kammer die Anerkennung der neuen Reichsverfassung beschlossen, zog der König mit und verhinderte damit für Württemberg blutige Aufstände, wie sie in Baden, der Pfalz und Sachsen ausbrachen, um dort die Anerkennung der Verfassung zu erzwingen. Als die Frankfurter Nationalversammlung schließlich scheiterte, steuerte der König jedoch wieder zurück auf den vorigen konservativen Kurs. Die radikalisierten Reste der Nationalversammlung, das nach Stuttgart verlegte Rumpfparlament, wurden im Juni 1849 gewaltsam aufgelöst. Als dann auch die gemäßigten liberalen Kreise in Württemberg bei den Wahlen zur einer verfassungsgebenden Landesversammlung gegenüber den Radikalen unterlagen, die in mehreren Neuauflagen dieser Wahlen immer die Mehrheit behielten, löste der König die Landesversammlung ganz auf und schrieb für 1851 Landtagswahlen nach dem Recht von 1819 auf. Eine Reihe von Errungenschaften der Frankfurter Reichsverfassung wie die volle Glaubens- und Gewissensfreiheit wurden zwar beibehalten, alle demokratischen Freiheiten aber abgeschafft.

Auch an der Landeskirche gingen die Revolutionsereignisse nicht spurlos vorbei. Die gesetzlich verfügte Ablösung der Grundlasten durch Ausgleichszahlungen reduzierte diejenigen Pfarrgehälter, die sich aus grundherrschaftlichen Abgaben finanzierten, zum Teil erheblich. Die Regierung setzte daraufhin Mindestgehälter für die Pfarrer fest. Neben solchen rechtlichen Folgen wog auch die politische Haltung der Kirche zu den demokratisch-liberalen Forderungen schwer. Bereits bei den kommunalen Unruhen im Frühjahr 1848 waren vereinzelt Pfarrer verbal angegriffen worden, weil man sie wie die Schultheißen und Gemeindebediensteten als Vertreter der Obrigkeit betrachtete, an manchen Orten ihre Selbstherrlichkeit kritisierte und grundsätzlich die kirchlichen Gebührenordnungen in Frage stellte. Tatsächlich stand die überwältigende Mehrheit der Pfarrer loyal zum König. Die meisten lehnten die Revolution ab. Sie galt ihnen als ein schweres Gericht Gottes. Es gab jedoch auch eine Reihe von Pfarrern mit einer klaren liberalen und demokratischen Einstellung. Manche von ihnen unterstützten die politischen Vereinsgründungen, verließen sie aber wieder im Laufe der sich radikalisierenden Entwicklung. Politisch am stärksten engagierte sich der Suppinger Pfarrer Eduard Süskind (1807-1874).

Bereits schon im Vormärz politisch aktiv, gründete er im Frühjahr 1848 alleine drei Volksvereine. Er trat für eine umfassende und demokratiefreundliche Kirchenreform und eine Trennung von Staat und Kirche ein. Seit November 1848 arbeitete er als Landtagsabgeordneter an den Beratungen zur neuen württembergischen Verfassung mit. Der Kirchenleitung mißfiel Süskinds Wirken. Während Kapff für sein Agieren im konservativen Lager vom König mit der Prälatenwürde ausgezeichnet wurde, traf Süskind 1851 die Strafversetzung. Er quittierte daraufhin den Kirchendienst. Auch die engagierten demokratischen Pfarrer und Landtagsabgeordneten Franz Hopf (1807-1887) und Gustav Scholl (1794-1863) wurden mit Strafversetzungen bedacht. Pfarrer Johann Michael Elsenhans, dem die Justiz Aufruhr vorwarf, blieb eine Zeit lang inhaftiert und anschließend für drei Jahre vom Kirchendienst ausgeschlossen.

Der württembergische Pietismus stand politischen Forderungen zunächst eher distanziert gegenüber und verhielt sich loyal zum König. Aber auch hier blieben Entscheidungszwänge nicht aus. Bei der Wahl zur Frankfurter Nationalversammlung siegte im Wahlkreis Ludwigsburg der radikale Pietist Christoph Hoffmann (1815-1885), Sohn des Gründers der Korntaler freien Gemeinde, spektakulär gegen den liberalen Kandidaten David Friedrich Strauß. Hoffmann und ein Kreis Gleichgesinnter, die sich nach einer privaten Lehranstalt auf dem sog. „Salon“ bei Ludwigsburg die Saloner nannten, gaben seit 1845 eine eigene Zeitschrift heraus, die Süddeutsche Warte, in der sie die liberale Theologie bekämpften, aber auch für eine strikte Trennung von Kirche und Staat eintraten. Die bisherige Staatskirche sollte sich in einzelne, unabhängige und genossenschaftlich strukturierte freie Gemeinden auflösen. Hoffmann brachte diese Forderungen nun auch in der Frankfurter Nationalversammlung ein und erhielt dafür Unterstützung selbst von der politisch linken Seite. Als Hoffmann zudem die Volksschule aus der Aufsicht des Staates herauslösen und sie ganz den sich neu zu bildenden freien Gemeinde überlassen wollte, widersprach ihm Sixt Karl Kapff am 16. August 1848 in einem Zeitungsartikel auf das Schärfste. Kapff sah seine Vorstellung von einem Zusammengehen von Kirche und Staat als Bollwerk gegen Demokratie und Liberalismus durch Hoffmann und seine endzeitlich bestimmten Anhänger in Gefahr geraten. Mit seinem Votum für den christlichen Staat gelang es Kapff, den durch Hoffmann tief verunsicherten württembergischen Pietismus mehrheitlich dazu, sich loyal zum Staat und zur Landeskirche zu stellen. Kapff selbst gab sich antidemokratisch, lehnte Freiheitsrechte ab und verteidigte das Gottesgnadentum des Monarchen. Zweimal ließ er sich für die Konservativen in die verfassungsgebende Kammer wählen; als einziger Abgeordneter votierte er dort gegen eine Amnestie für die Revolutionäre von 1848/49. Dadurch völlig isoliert, endete damit seine politische Laufbahn. Sein Eintreten für die Verbindung von Pietismus und Krone jedoch erhielt mit der Ernennung zum Reutlinger Prälaten einen wirklich königlichen Gunstbeweis.

3.6: Die innere Mission

-

Charlotte Reihlen (1805-1868), die Gründerin der Stuttgarter Diakonissenanstalt, Fotografie von Paul Hommel 1854

Landeskirchliches Archiv, Bildersammlung Nr. 3318

Zu den wichtigen kirchlichen Ereignissen der Revolutionsjahre 1848/49 gehörte 1848 der Wittenberger Kirchentag, auf dem über die Bildung eines evangelischen Kirchenbundes für Deutschland beraten wurde. Auch wenn diese Pläne scheiterten, so gewann der Kirchentag doch durch das Auftreten von Johann Hinrich Wichern (1808-1881) und seine zündende Rede von der nötigen Mission innerhalb der Kirche große Bedeutung. Wichern, der 1833 in Hamburg das „Rauhe Haus“, eine Erziehungsanstalt für verwahrloste Kinder und Jugendliche gegründet hatte, ging es um eine nachhaltige Bündelung diakonischer Tätigkeiten, um der zunehmenden Entkirchlichung der städtischen Bevölkerung und der zunehmenden Industriearbeiterschaft entgegenzuwirken. Auf Wicherns Programm baute man nun auch verstärkt in Württemberg auf und engagierte sich in dem von Wichern initiierten Central-Ausschuss für Innere Mission. Federführend war dabei nicht zuletzt der nunmehrige Prälat Sixt Karl Kapff beteiligt, dem die innere Mission das beste Instrument zur Bekämpfung künftiger revolutionärer Ideen zu sein schien. So entstanden zahlreiche diakonische Einrichtungen. Zusammen mit der wohlhabenden Stuttgarter Kaufmannsgattin Charlotte Reihlen (1805-1868) realisierte Kapff zwischen 1853 und 1855 die Gründung einer Diakonissenanstalt in Stuttgart zur Ausbildung von evangelischen Krankenpflegerinnen.

Ebenso verstärkte er das Angebot an Sonntagsschulen und Herbergen für Fabrikarbeiterinnen. Der zunehmenden Zahl von jungen Lehrlingen und Arbeiten diente die Gründung eines „Jünglingvereins“. 1863 wurde schließlich in Stuttgart die erste kirchliche Stelle für Jugendseelsorge eingerichtet, der Prototyp der späteren Jugendpfarrstellen.

Die dahinter stehende Einsicht, dass gute Hilfe nur durch professionelle ausgebildete Pflege- und Lehrkräfte erbracht werden konnte, führte Wilhelmine Canz (1815-1901) zur Gründung eines Mutterhauses für Kinderpflegerinnen in Großheppach.

Den sicherlich wichtigsten sozialen Ansatz aber verwirklichte Gustav Werner (1809-1887), der freilich auch zu den tragischen Gestalten der Nächstenliebe in Württemberg gehört.

Werner war während seines Theologiestudiums in Tübingen mit den Gedanken des schwedischen Theosophen Emanuel Swedenborgs (1688-1772) in Berührung gekommen. Dabei faszinierte ihn dessen Vision einer neuen Kirche, die den Menschen Gottes Liebe verkündigt und ihnen dazu hilft, die so empfangene Gottesliebe durch Nächstenliebe anderen Menschen weiterzugeben. Bereits als Vikar in Walddorf bei Tübingen setzte Werner dies in seine pfarramtliche Praxis um. Er nahm unversorgte Kinder auf und gründete eine Kinder- und Industrieschule. Er galt bald als religiöser Schwärmer und als er in fremden Gemeinden, mit oder ohne Einladungen der dortigen Pfarrer Vorträge hielt, war der Ärger mit dem Konsistorium vorprogrammiert. 1840 verließ Werner den kirchlichen Dienst und baute in Reutlingen eine größere Anstalt auf. Gleichzeitig suchte er dort den Gedanken Swedenborgs einer johanneischen Kirche zu verwirklichen. Dazu gehörte die Aufhebung der Schranken zwischen Besitzenden und Besitzlosen, denn alles Eigentum gehörte alleine Gott, der es den Menschen nur zur rechten und vor allem gemeinschaftlichen Verwaltung gegeben hatte. So lebte man in der rasch anwachsenden Zahl der Wernerschen Anstalten und Fabriken in Gütergemeinschaft. Weil er öffentlich den Übergang der Kirche in das johanneische Zeitalter der Liebe proklamierte, geriet er aber vor allem in pietistischen Kreisen in den Verdacht der Sektengründers. Daraufhin strich ihn das Konsistorium aus der Liste der Predigtamtskandidaten. Bald jedoch schlitterte der kaufmännisch ungeschulte Werner mit seinem Werk in finanzielle Schwierigkeiten und mußte 1863 Konkurs anmelden. Dank der Unterstützung durch die Öffentlichkeit gelang der Erhalt der Wernerschen Anstalten. Die 1881 gegründete Gustav-Werner-Stiftung übernahm sie schließlich von Werner und führte sie weiter.

4: Württemberg im Deutschen Kaiserreich (1864-1891)

4.1: Ein König in Licht und Schatten

Die lange Regierungszeit König Wilhelms I. zeigte am Ende auch ihre problematischen Seiten. Dringend erforderliche Reformen blieben liegen, sich wandelnde Zeitumstände erforderten neue Ideen. Der neue König Karl hatte freilich nicht das politische Format seines Vaters und auch nicht dessen Härte im Regieren. Als Karl nach dem Tod seines Vaters 1864 die Regierung antrat, befürchteten Hofkreise daher zunächst das Schlimmste. Als Kronprinz hatte Karl das Leben eines Bohemiens geführt, der sich gerne in Künstlerkreisen aufhielt und eine eindeutige Neigung zu Männern besaß. Als Glücksfall sah man daher 1846 die Heirat Karls mit Großfürstin Olga von Russland, die in ihrem liebenswürdigen Auftreten auch die Bevölkerung begeisterte. Gut war auch, dass sich Karl seiner Grenzen durchaus bewußt war und daher viel Verantwortung seinem leitenden Minister übertrug. Das war seit Mitte 1870 Hermann Freiherr von Mittnacht, der sich während einer fast dreißig Jahre währenden Amtsführung als hervorragender Ministerpräsident erwies, ohne dabei jemals den Respekt vor dem königlichen Staatsoberhaupt zu verlieren. 1871 blieb dem preußenfeindlichen König Karl freilich nichts anderes übrig, als angesichts der nationalen Hochstimmung über den Sieg gegen Frankreich dem von Bismarck gegründeten Deutschen Kaiserreich beizutreten. Für das Land bedeutete das zugleich den Verlust einer Reihe von Souveränitätsrechten, die an das Reich abgetreten werden mußten. Uneingeschränkte Eingriffsmöglichkeiten hatte man jetzt nur noch im Bereich der inneren Verwaltung, der Kultur, dem Post-, Telegrafen- und Verkehrswesen. Dass Karl dabei seine Ressentiments gegenüber Bismarck und dem Berliner Machtzentrum beibehielt, wirkte sich für Württemberg an manchen Stellen durchaus wohltuend aus. Norddeutsche Arbeiterführer und sozialdemokratische Politiker fanden in Württemberg Aufnahme und es gab auch keinen Kulturkampf mit der katholischen Kirche, da diese in Württemberg keine Einschränkungen erfuhr. Die Bevölkerung, die von den schweren Belastungen von Karls Ehe mit Olga aufgrund seiner Homosexualität nichts mitbekam, schätzte das Königspaar für sein soziales Engagement und seine Großmut stets hoch. Kritische Stimmen aus Berlin, die dem König ein zuviel an demokratischen Zugeständnissen vorwarfen, empfand man als Kompliment.

4.2: Staat und Kirche

Am System einer obrigkeitlich regierten Landeskirche hatte noch König Wilhelm eisern festgehalten, aber es entsprach nicht mehr den Anforderungen der Zeit. Bereits länger war der Ruf nach einer Landessynode erhoben worden. König Karl aber machte den Weg frei. Durch eine königliche Verordnung vom 20. Dezember 1867 wurde eine aus freien Wahlen in den Diözesansynoden hervorgehende Landessynode geschaffen. Ihr gehörten je 25 gewählte Pfarrer und Laien, die sechs Generalsuperintendenten, ein Mitglied der Tübinger theologischen Fakultät und fünf vom König berufene Mitglieder an. Die Synode war für die Beratung neuer Kirchengesetze und die Änderungen bisheriger Gesetze zuständig. 1888 erhielt sie dann auch das Recht, selbst Gesetze einzubringen. Das Kultministerium behielt eine gewisse Aufsicht über die Kirche. Das Konsistorium führte im Namen des Königs die Kirchenverwaltung. Am 14. Juni 1887 wurden auch die Mitspracherechte in den Gemeinden per Gesetz geregelt und Kirchengemeinderäte eingeführt, welche die bisherigen Pfarrgemeinderäte ablösten. Der Pfarrer gehörte nun von Amts wegen dem von den Kirchengliedern gewählten Kirchengemeinderat an. Die Gemeinden erhielten Körperschaftsrechte und konnten das ortskirchliche Vermögen durch eine Kirchenpflege verwalten.

Die allmähliche Lösung von bürgerlicher und kirchlicher Gemeinde zeigte sich auch an vielen anderen Punkten des täglichen Lebens. Bereits 1861 gewährte ein Gesetz die Unabhängigkeit der bürgerlichen Rechte vom religiösen Bekenntnis. In einem Nachtrag vom 13. August 1864 bekam auch die jüdische Bevölkerung sämtliche bürgerlichen Rechte eingeräumt.

1871 wurde in einem Polizeistrafgesetz das bisher von den Kirchenkonventen ausgeübte Recht auf Bestrafung von Jugendlichen, die nicht zum sonntäglichen Katechismusunterricht erschienen waren, aufgehoben. 1872 wurde die Bildung neuer religiöser Gemeinschaften von der staatlichen Genehmigung unabhängig gemacht. Am tiefsten wirkte jedoch die Einführung der Zivilehe 1875, die, zusammen mit der Anzeige einer Geburt, nur noch auf dem Standesamt getätigt werden mußte. 1876 ging dann auch die Aufsicht über die Latein- und Realschulen vom Dekan auf den Ortsvorsteher und eine Studienkommission über.

In manchen Teilen der Landeskirche wurden diese Entwicklungen als durchaus bedrohlich empfunden. Man befürchtete ein Umsichgreifen sittlicher Verwahrlosung und sah durch die Sozialdemokratie, den mit ihr einher gehenden Atheismus und die wachsende Bedeutung der materialistisch eingestellten Naturwissenschaften eine zunehmende Bedrohung des Glaubens.

5: Kirchliches Leben

5.1: Kirche und Industrialisierung

-

Ansicht der evangelischen Kinder- und Brüderanstalt Karlshöhe in Ludwigsburg

Landeskirchliches Archiv, Bildersammlung, U 191

Die industrielle Entwicklung ging in Württemberg im Vergleich zu anderen deutschen Staaten eher langsam voran. Von staatlicher Stelle wurden daher gezielte Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung getroffen. Die 1848 geschaffene Zentralstelle für Gewerbe und Handel spielte dabei eine wichtige Rolle und besaß von 1855 bis 1880 mit dem Pfarrerssohn Ferdinand Steinbeis (1807-1893) einen hervorragenden Leiter. Dank Steinbeis Wirken bekam besonders die Textil-, Maschinen-, Papier und chemische Industrie wichtige Impulse. Gleichzeitig bemühte sich Steinbeis um die Heranbildung eines qualifizierten Facharbeiterstandes. Der forcierte Eisenbahnbau ermöglichte die Anschließung auch abgelegener ländlicher Gebiete an das Verkehrsnetz, was dort erst die Ansiedlung von Industriebetrieben möglich machte. Obwohl die Arbeitsbedingungen in den Industrieanlagen mit teilweise fünfzehnstündigen Arbeitszeiten hart waren, bildete sich in Württemberg zunächst jedoch kein wirkliches Arbeiterproletariat heran. Viele Fabrikarbeiter bewirtschafteten noch lange nebenher als Arbeiterbauern mit ihren Familien kleine Landwirtschaften. In den größeren Industriestandorten Stuttgart, Heilbronn, Esslingen und Ulm bildeten sich seit 1841 die ersten Arbeitervereine, die sich 1848 der sozialistischen „Allgemeinen Arbeiterverbrüderung“ anschlossen. Auch hier dominierten aber noch lange die Handwerksgesellen vor den reinen Fabrikarbeitern. So fand die Sozialdemokratie fast nur in den größeren Städten Anhänger, aber auch sie und die Arbeiterbildungsvereine traf 1878 durch reichsweit erlassene Sozialistengesetz Auflösung und das Abtauchen in die Illegalität.

-

Diakon mit Kindern der Karlshöhe, um 1920

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildarchiv Karlshöhe

Kirchlicherseits wurden die Industrialisierung und ihre sozialen Folgen lange Zeit kaum thematisiert. Es blieb bei Aktionen einzelner Persönlichkeiten. So wandte sich 1856 zwar der Stuttgarter Prälat Kapff mit einer Programmschrift direkt an den „glücklichen Fabrikarbeiter“, ohne freilich auf die tatsächlichen Arbeitsbedingungen in der Industrie einzugehen. Stattdessen verlangte er von den Fabrikarbeitern eine klaglose Unterordnung unter die Fabrikanten, die er als eine von Gott verordnete besondere Obrigkeit verstand. Ganz anders stellte sich der aus dem Pietismus kommende Fabrikantensohn Paul Lechler (1849-1925) den Problemen. Er verband eine erfolgreiche kaufmännische Tätigkeit mit einem weitreichenden sozialen Engagement und wurde dadurch selbst zum Sozialreformer. Lechler setzte sich bereits früh für einen effektiven Arbeitsschutz und geregelte Arbeitszeiten ein und rief zahlreiche Stiftungen für Bedürftige ins Leben.

In zahlreichen pietistisch geprägten Anstalten wurde die soziale Arbeit ebenfalls ausgebaut. Auf der Karlshöhe in Ludwigsburg begann die Ausbildung von Diakonen. Um die Krankenpflege weiter auszubauen, entstanden in Schwäbisch Hall, Stuttgart und Herrenberg weitere Schwesternhäuser. 1896 übernahm ebenfalls in Stuttgart die Evangelische Gesellschaft die Gefangenenseelsorge.

5.2: Theologische Debatten

Das schwierige Verhältnis zwischen dem Pietismus und der Theologischen Fakultät in Tübingen entspannte sich nach dem Tod Ferdinand Christian Baurs. Baurs Nachfolger, Karl von Weizsäcker (1822-1899), der zuvor auch als Gemeindepfarrer gearbeitet hatte, blieb zwar der historisch-kritischen Methode treu, erklärte aber die Entwicklung der christlichen Theologie aus dem Christentum selbst, wobei er auf Modelle der hegelschen Dialektik verzichtete. Bereits vorher hatte aber der seit 1843 in Tübingen lehrende Johann Tobias Beck (1804-1878) vermittelnd gewirkt. Beck stellte sich bewusst zwischen die theologischen Fronten. Selbst aus dem Pietismus kommend und eine durchaus traditionell an die Schrift angelehnte Theologie vertretend, kritisierte er doch auch den seiner Ansicht nach zu einseitigen Reich-Gottes-Aktivismus vieler Pietisten. Für Beck stand alleine das Wort Gottes im Mittelpunkt, das den Menschen zur Rechtfertigung in einem moralisch anständigen Leben ruft.

Vertreter der in der deutschen Theologie vorherrschenden Richtung Albrecht Ritschls waren in Tübingen Johannes Gottschick 1847-1907) und Theodor Häring (1848-1928), die im Gegensatz zu anderen Ritschlschülern jedoch eine sehr gemäßigte Richtung der liberalen Theologie vertraten.

Für theologischen Ärger sorgten dann auch nicht Tübinger Professoren, sondern zwei landeskirchliche Pfarrer. Der Leuzendorfer Pfarrer Christoph Schrempf (1860-1944) und sein Kollege in Maienfels Friedrich Steudel (1866-1939) empfanden auf dem Hintergrund vor allem der epochalen Fortschritte in den Naturwissenschaften die kirchlichen Bekenntnisse für nicht mehr zeitgemäß. Schrempf sprach daher bei der Taufe nicht mehr das Apostolische Glaubensbekenntnis. Der sog. „Apostolikumsstreit“ endete mit der Entlassung der beiden Pfarrer. Schrempf mußte 1892 den Pfarrdienst verlassen, Friedrich Steudel 1896. Es entzündete sich daraufhin eine heftige Auseinandersetzung um Bekenntniszwang und Bekenntnisfreiheit. 153 Pfarrer und Laien baten den König um eine Erleichterung des Bekenntniszwangs, pietistische Kreise antworteten mit einer Liste von 12 000 Unterschriften zugunsten der Beibehaltung des Bekenntnisses. Synode und Konsistorium verzichteten auf eine rigide Ordnung und stellten es weitgehend dem seelsorgerlichen Gewissen der Pfarrer anheim, wie sie mit dem Bekenntnis verfahren wollten.

6: Das Ende der Monarchie (1891-1918)

6.1: Ein bürgerlicher König

Als König Karl 1891 kinderlos verstarb, folgte ihm sein Großneffe Wilhelm II. auf den Thron. Zunächst galt Wilhelm der Öffentlichkeit als ein reichlich unbeschriebenes Blatt. Eher widerwillig hatte sich Wilhelm als Prinz der pflichtgemäßen militärischen Karriere unterziehen müssen. Ihm lag zeitlebens das bürgerliche Leben mehr als das forsche Auftreten in Uniform. Als er mit nun 43 Jahren die Regierung übernahm, konnten selbst engere Hof- und Regierungskreise sich daher nur schwer ein Bild von den Regierungsfähigkeiten des neuen Monarchen machen. Tatsächlich wirkte er zunächst vor allem gegenüber den schneidend vorgetragenen Forderungen seines kaiserlichen Herrscherkollegens aus Berlin beflissen und ohne Widerspruchsvermögen. Dann aber konnte er mit seiner hohen Sachkenntnis und seiner enormen Kontaktfähigkeit die Sympathien seiner Minister und der Bevölkerung gewinnen. Zusammen mit seiner Frau Charlotte engagierte sich Wilhelm II. wie kein anderer württembergischer König vor ihm in sozialen und caritativen Bereichen. Auch der Kunst galt sein Mäzenatentum. Sein scharfer Blick für technische Innovationen kam der industriellen Entwicklung des Landes zugute. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, hielt sich Wilhelm fern von der allgemeinen nationalen Euphorie und war bedrückt über die großen Verlustzahlen unter den württembergischen Soldaten. Nach dem Ausbruch der Revolution erklärte er aus eigenem Willen seine Abdankung und verschaffte sich damit unter allen anderen deutschen Fürsten den sicherlich würdigsten Abgang. Er lebte anschließend in seinem Schloß in Bebenhausen, wo er am 21. Oktober 1921 verstarb.

6.2: Staat und Kirche

Die ersten Regierungsjahre König Wilhelms II. waren von heftigen Debatten über staatliche Reformen geprägt. Die Verfassungsreform, bereits 1848 gefordert, wurde 1906 verabschiedet. Die Zweite Kammer war nun eine reine Volkskammer. Bestellte Kirchenvertreter gab es nur in der Ersten Kammer. Im gleichen Jahr wurde auch eine Kommunalreform beschlossen. Für die Landeskirche veränderte sich dadurch nur wenig. Wichtiger waren angesichts der Kinderlosigkeit des Herrscherpaares die Überlegungen, wie im Falle des Aussterbens der evangelischen Linie des Hauses Württemberg und dem Übergang der Thronfolge auf eine katholische Linie diese gesetzlich geregelt werden konnte. In diesem Zusammenhang wurde auch die Frage einer möglichen Trennung von Staat und Kirche sowohl in der Landessynode wie auch in der Zweiten Kammer des Parlaments diskutiert. Im Bereich der Schule wurde 1908 die „konfessionelle Staatsschule“ eingeführt. Das hatte zur Konsequenz, dass 1909 die Ortsschulaufsicht durch die Pfarrer endgültig abgeschafft wurde. Künftig lag nur noch der Religionsunterricht in der Hand der Kirchenbehörde.

7: Das kirchliche Leben

7.1: Die Arbeit der Landessynode

Die Landessynode hatte 1888 das Recht der Gesetzesinitiative bekommen und machte davon nun reichlich Gebrauch. 1907 und 1912 wurden die gottesdienstlichen Ordnungen einer Revision unterzogen, die freilich wenig Neues brachte, sondern sich auf eine Durchsicht des Kirchenbuches von 1842 und einen Austausch von nicht mehr zeitgemäßen liturgischen Stücken beschränkte. Umfassender fielen 1912 die Veränderungen beim neuen Gesangbuch und dem Choralbuch aus. Man legte Wert auf eine Zunahme von württembergischem Sondergut. 52 von insgesamt 555 Liedern stammten dabei aus der pietistischen Tradition der Landeskirche. Weitere musikalische Neuerungen scheiterten am starren Festhalten an der Form des Württembergischen Predigtgottesdienstes.

1905 mußten die Pfarrgehälter neu festgelegt werden, nachdem die bisherigen Stolgebühren weggefallen waren. Es wurden drei Gehaltsstufen mit Alterszuschlägen geschaffen und die Pfarrgehälter insgesamt erhöht.

Daneben beschäftigte die Synode die weiterhin schwelende Frage nach dem sachgemäßen Umgang mit dem Apostolikum. Zwar war mit der Entlassung Schrempfs und Steudels der eigentliche Streit beendet worden, man sah aber dennoch weiteren Handlungsbedarf für den Umgang mit anderen gottesdienstlichen Ordnungen. 1912 stellte die Synode dann fest, dass die Inhalte des Kirchenbuches zwar Gemeinbesitz der Landeskirche seien, aus seelsorgerlichen Gründen den Pfarrern aber Abweichungen gestattet seien. Auch der bisherige Perikopenzwang wurde gelockert und eine abweichende Textauswahl der Gewissensentscheidung des einzelnen Pfarrers anvertraut. Das Ganze floß in die neu formulierte Amtsverpflichtung für die Ordination mit ein. Der Pfarrer wurde weiterhin an die Heilige Schrift gebunden, sollte aber den Freiraum haben, seinen Auftrag unter den Bedingungen sich verändernder Zeiten zu erfüllen. Bei allen diesen Entscheidungen wurde in der Synode sehr viel Wert darauf gelegt, keine zu großen Gräben zwischen konservativen und liberalen Gruppierungen entstehen zu lassen. Selbst nach heftigen Debatten erfolgten die Abstimmungen zumeist fast einstimmig.

7.2: Die wissenschaftliche Theologie

Auch wenn die Tübinger Theologische Fakultät alles andere als radikale Ritschlianer in ihrer Professorenschaft vereinigte, so drängten die pietistischen Gemeinschaften doch immer stärker auf eine weitere 6. Professur, die mit einem Gelehrten ihres Vertrauens besetzt werden sollte. So erfolgte 1898 die Berufung Adolf Schlatters (1852-1938) nach Tübingen. Er galt als bekenntnistreu und fest einer „christlichen“ Theologie verbunden. Er schuf einen neutestamentlichen Lehrstuhl von besonderer Qualität und prägte mit seiner sich nie in Kleinanalysen aufgehenden, sondern immer das Ganze der biblischen Bücher im Auge behaltenden Arbeit ganze Generationen württembergischer Pfarrer und viele auswärtige Studenten, die eigens wegen ihm nach Tübingen gekommen waren.

Aber auch außerhalb der Fakultät entstanden Werke von hoher wissenschaftlicher Qualität. Der Maulbronner Ephorus Eberhard Nestle (1851-1913) erstellte mit seiner Textkritik des Neuen Testaments eine bis heute wichtige Grundlage für die Rekonstruktion des neutestamentlichen „Urtextes“. Gustav Bossert d.Ä. (1841-1925) und Christoph Kolb (1847-1928) gaben fundamentale Studien zur württembergischen Kirchen- und Gottesdienstgeschichte heraus. Auch die „Monatsschrift für Pastoraltheologie“ wurde ausschließlich von württembergischen Pfarrern herausgegeben.

7.3: Neue Vereinigungen

-

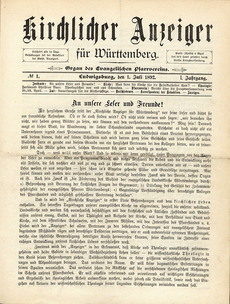

Erstausgabe des "Kirchlichen Anzeigers für Württemberg" des Evangelischen Pfarrvereins, 1892

Landeskirchliche Zentralbibliothek Stuttgart, APQ 531

Die Diskussionen, die Schrempf und Steudel im Apostolikumsstreit ausgelöst hatten, führten zu dem Wunsch, dem Bekenntnis einen klaren und fest verbindlichen Ort in der Landeskirche zu geben. Der Nagolder Dekan und spätere Prälat Christian Römer (1854-1920) gründete dazu 1895 die Evangelisch-kirchliche Vereinigung, die bis 1917 etwa 300 Mitglieder, vorwiegend Pfarrer umfasste. Als ihr Kampforgan entstand 1896 das von Römer redigierte „Evangelische Kirchenblatt für Württemberg“. Gleichsam das Gegenstück dazu, das sich die Rückgewinnung von der Kirche Entfremdeten zum Ziel gesetzt hatte und eine freiere evangelische Frömmigkeit propagierte, war die 1912 von Jakob Schoell (1866-1950) gegründete Freie volkskirchliche Vereinigung. Auch diese Gruppierung kam 1917 auf etwa 300 Mitglieder. Noch weiter links stand die Vereinigung für evangelische Freiheit, die freilich nie über bescheidene Mitgliederzahlen herauskam und sich schließlich der Volkskirchlichen Vereinigung anschloß. Ebenfalls wenig Resonanz erfuhren konfessionell-neulutherische Unternehmungen. Dagegen erlangte der 1892 als überparteiliche Organisation gegründete Pfarrverein rasch große Bedeutung, denn ihm gehörte schließlich die Mehrheit der württembergischen ständigen und unständigen Pfarrer an. Neben der wirtschaftlichen Hilfe für seine Mitglieder betrieb der Pfarrverein von Anfang an auch deren theologische Fortbildung.

Die Tendenzen einer langsam zunehmenden Säkularisierung, wissenschaftlicher Materialismus und der Aufstieg der Sozialdemokratie beunruhigten auch den Pietismus in hohem Maße. Man hoffte, durch eine verstärkte Evangelisation, bei der die Heilige Schrift im Mittelpunkt stand, die Bevölkerung wieder fester an den christlichen Glauben binden zu können. Eine führende Rolle übernahm dabei Elias Schrenk (1831-1913), ein ehemaliger Mitarbeiter des Basler Missionshauses, der sich die methodistischen Evangelisationen in London zum Vorbild nahm. Dementsprechend wurden auch amerikanische und englische Erweckungsprediger zu verschiedenen Evangelisationsveranstaltungen eingeladen, was bei liberalen Pfarrern wiederum die Angst vor einem kirchenfeindlichen Allianzchristentum auslöste. Tatsächlich war man sich auch in pietistischen Kreisen nicht einig, wie man mit fremden und unter Umständen schwärmerischen Einflüssen umgehen sollte. Als sich neupietistische Gruppen 1880 zur Gnadauer Konferenz zusammenschlossen, ging Christian Dietrich (1844-1919), der Vorstand des Altpietistischen Gemeinschaftsverbandes zunächst auf vorsichtige Distanz zu dieser Bewegung. Auch wenn ihm das in manchen Gemeinschaftskreisen den Beinamen „Reich-Gottes-Bremser“ eintrug, so gelang es ihm zusammen mit Schrenk doch, 1910 in Gnadau das Vordringen der Pfingsbewegung und ihren Extravaganzen wie dem Zungenreden abzuwehren. Innerhalb des Pietismus stieß diese Haltung in eher enthusiastischen Kreisen auf Kritik. 1910 gründete sich daraufhin unter neupietistischen Einflüssen die Süddeutsche Vereinigung für Evangelisation und Gemeinschaftspflege. Der Vereinigung nahe stand die sich kurz zuvor gebildete Liebenzeller Mission, die sich aber in den dreißiger Jahren deutlich der Landeskirche annäherte.

Auf dem Bereich der Mission waren nun auch verstärkt Kirchen aus dem angelsächsischen Bereich tätig. So hatte bereits seit 1830 der Methodismus langsam in Württemberg Fuß gefaßt. Als mit Wilhelm Nast (1807-1899) erstmals ein Schwabe methodistischer Bischof in den USA wurde, lenkte dieser sein besonderes Augenmerk natürlich auf die Stärkung der methodistischen Kirche in Württemberg. Spannungen mit der Landeskirche blieben dabei nicht aus. 1886 kam die Heilsarmee nach Stuttgart und errichtete dort einen Stützpunkt. Relativ unauffällig blieb dagegen das Auftreten der Baptisten, die 1837 ins Land gekommen sind.

Dass die evangelische Stimme auch auf der Seite der politischen Linken und der Arbeiterschaft Gehör finden sollte, war freilich zunächst für keine der kirchlichen Gruppen und Gemeinschaften ein bedeutsames Ziel. Hier blieb man samt der Landeskirche auf Distanz. Es war erneut das Anliegen Einzelner, hier neue Wege zu gehen. 1888 gründete Theodor Traub (1860-1942) in Schramberg den ersten Evangelischen Arbeiterverein in Württemberg, der sich sofort dem Gesamtverband deutscher Arbeitervereine anschloß. Traub hielt sich wie sein ebenfalls in dieser Frage sehr engagierter Bruder Gottfried Traub (1896-1956) in der Folge eng an das soziale Konzept Friedrich Naumanns. 1893 schied der Theologiekandidat Theodor von Wächter (1865-1943) aus dem Kirchendienst aus, um aktiv in der Sozialdemokratischen Partei mitzuarbeiten. Erst allmählich erkannte man dann auch in weiteren kirchlichen Kreisen den Wandel in der Gesellschaft. In Berlin hatte der dortige Hofprediger Adolf Stoecker, Pfarrer Friedrich Naumann und weitere Persönlichkeiten den Evangelisch-Sozialen-Kongreß gegründet, der soziale Themen aufgriff, um den abnehmenden Einfluss des evangelischen Christentums in Wirtschafts- und Gesellschaftsfragen wieder zu stärken. 1896 tagte der Kongreß in Stuttgart, 1909 in Heilbronn. Im Anschluß daran bildete sich die Württembergische Evangelisch-Soziale-Vereinigung.

-

Wahlplakat mit dem Kandidaten Christoph Blumhardt zur Landtagswahl in Göppingen, 1900

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, D34, 124/1

Einen ganz eigenen Weg ging Christoph Blumhardt (1842-1919), der Sohn von Johann Christoph Blumhardt. Nach dem Tod seines Vaters hatte er dessen Arbeit in Bad Boll weitergeführt. Auch für ihn blieb dabei das Reich Gottes Zentrum seiner Theologie. Dabei erkannte er für sich durchaus miteinander vereinbare Parallelen in der christlichen Reich-Gottes-Vorstellung und dem sozialistischen Zukunftsoptimismus. Er trat deshalb öffentlich für die Sozialdemokratie ein und ließ sich 1900 für die Sozialdemokratische Partei in den Württembergischen Landtag wählen. Er verband das mit einer deutlichen Kritik an den starren landeskirchlichen Strukturen und verzichtete daher konsequenterweise auf seinen Pfarrerstitel. Enttäuscht von den geringen politischen Gestaltungsmöglichkeiten im christlichen Sinne schied Blumhardt aber bereits nach einer Legislaturperiode wieder aus dem Landtag aus.

Beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 zeigte sich auch in der Landeskirche der christlich verbrämte Nationalismus und das Heldenpathos, die das ganze Deutsche Reich erfaßt hatten. Während das Konsistorium gottesdienstliche Dankgebete für Siege der deutschen Armeen empfahl, sprachen nur wenig Pfarrer über die anderen Seiten des Krieges. Christoph Blumhardt gehörte dazu, der den Kriegsbeginn als Gericht Gottes interpretierte. Bereits vor Kriegsbeginn hatte sich der Stuttgarter Pfarrer Otto Umfried (1857-1920) gegen den Rüstungswettlauf der europäischen Mächte gewendet und vor einem Krieg gewarnt. Umfried war seit 1894 Mitglied und führender Kopf der Deutschen Friedensgesellschaft. Als überzeugter Pazifist blieb er in der Landeskirche ein Außenseiter. Nur wenige seiner Amtsbrüder teilten seine Meinung. Außerhalb der Kirche fand Umfried jedoch die verdiente Anerkennung und wurde 1914 für den (wegen Ausbruch des Krieges nicht mehr) verliehenen Friedensnobelpreis vorgeschlagen.

Bald kehrte aber auch in Württemberg angesichts der hohen Zahl an Kriegstoten eine gewisse Ernüchterung ein. Das Fehlen von kriegswichtigen Rohstoffen führte 1917 dazu, dass die Hälfte der Kirchenglocken abgeliefert werden mußte, wovon eine große Zahl zur Metallgewinnung eingeschmolzen wurde.

Die absehbare militärische Niederlage im November 1918 ging auch in Württemberg mit einem, wenngleich relativ friedlich verlaufenden, revolutionärem Umsturz einher. Am 30. November 1918 erklärte König Wilhelm II. seinen Thronverzicht. Er trat damit zugleich als erstes und oberstes Mitglied der Landeskirche zurück. In einem Schreiben vom 17. Dezember 1917 nahm der König offiziell „Abschied“ von den Mitgliedern der neuen und alleine aus Kirchenvertretern gebildeten Evangelischen Kirchenregierung. 384 Jahre nach dem Beginn der Reformation in Württemberg war die Landeskirche selbständig geworden.

Aktualisiert am: 19.03.2018

Bildnachweise

-

-

-

König Friedrich von Württemberg im Krönungsornat, Ölgemälde von Johann Baptist Seele, um 1806

Schlossverwaltung Ludwigsburg

-

-

Diese endzeitliche Schrift des Winzerhauser Pfarrers Johann Jakob Friedrich (1759-1827) von 1800 motivierte viele Gläubige zur Auswanderung Richtung Osten, dem Heiligen Land entgegen

Landeskirchliche Zentralbibliothek Stuttgart

-

-

König Wilhelm I. von Württemberg, Ölgemälde

Privatbesitz

-

-

-

Der württembergische Landtag im Jahr 1833

Landeskirchliches Archiv, Museale Sammlung

-

-

Ludwig Hofacker (1798-1828)

Landeskirchliches Archiv, Bildersammlung, Nr. 2479

-

-

Sixt Karl Kapff (1805-1879)

Landeskirchliches Archiv, Museale Sammlung, 07.057

-

-

Königin Katharina (1788-1819), Gemälde von Franz Seraph Stirnbrand, 1819

Landesmuseum Stuttgart

-

-

-

Hungertaler - Kolorierte Kupferstiche, die an die Ereignisse erinnern, die 1816/17 zur großen Hungersnot geführt haben

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Museale Sammlung, 92.113

-

-

Hungertaler - Kolorierte Kupferstiche, die an die Ereignisse erinnern, die 1816/17 zur großen Hungersnot geführt haben

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Museale Sammlung, 92.113

-

-

David Friedrich Strauß, Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet, Erstausgabe von 1863 mit kritischen Anmerkungen eines Lesers

Landeskirchliche Zentralbibliothek Stuttgart, DB39/1130

-

-

-

Albert Knapps Evangelischer Liederschatz, 1837

Landeskirchliche Zentralbibliothek Stuttgart, A13/1837

-

-

Johann Christoph Blumhardt (1805-1880)

Landeskirchliches Archiv, Bildersammlung, Nr. 5406

-

-

Karikatur auf den Pfarrer Eduard Süskind (1807-1874), der 1851-1860 den "Volkskalender" herausgab

Landeskirchliches Archiv, Museale Sammlung 11.002

-

-

Karikatur auf den Pfarrer Eduard Süskind (1807-1874), der 1851-1860 den "Volkskalender" herausgab

Landeskirchliches Archiv, Museale Sammlung 11.002

-

-

Charlotte Reihlen (1805-1868), die Gründerin der Stuttgarter Diakonissenanstalt, Fotografie von Paul Hommel 1854

Landeskirchliches Archiv, Bildersammlung Nr. 3318

-

-

Das 1895 erbaute Diakonissenmutterhaus in der Rosenbergstraße in Stuttgart

Diakonissenanstalt Stuttgart

-

-

Das 1895 erbaute Diakonissenmutterhaus in der Rosenbergstraße in Stuttgart

Diakonissenanstalt Stuttgart

-

-

Klinischer Unterricht bei Schwester Barbara Rehfuß

Diakonissenanstalt Stuttgart

-

-

Im Marthagarten in der Stuttgarter Sopheinstraße gab es seit 1888 Freizeitbetreuung für evangelische Dienstmädchen

Diakonissenanstalt Stuttgart

-

-

Wilhelmine Canz (1815-1901), die Gründerin der Großheppacher Schwesternschaft für Kinderpflegerinnen

Diakonissenanstalt Stuttgart

-

-

Gustav Werner (1809-1887), Begründer der Bruderhaus-Diakonie, Gemälde von Robert Heck, 1887

BruderhausDiakonie Reutlingen

-

-

Briefkopf der Möbelfabrik des Bruderhauses

BruderhausDiakonie Reutlingen

-

-

Briefkopf der Möbelfabrik des Bruderhauses, 1916

BruderhausDiakonie Reutlingen

-

-

"Liebe und Gerechtigkeit" - Motto der Papierfabrik zum Bruderhaus Reutlingen, Stahlstich um 1853

BruderhausDiakonie Reutlingen

-

-

Ansicht der evangelischen Kinder- und Brüderanstalt Karlshöhe in Ludwigsburg

Landeskirchliches Archiv, Bildersammlung, U 191

-

-

-

Erstausgabe des "Kirchlichen Anzeigers für Württemberg" des Evangelischen Pfarrvereins, 1892

Landeskirchliche Zentralbibliothek Stuttgart, APQ 531

-

-

Wahlplakat mit dem Kandidaten Christoph Blumhardt zur Landtagswahl in Göppingen, 1900

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, D34, 124/1

-

-

Christoph Friedrich Blumhardt (1842-1919)

Landeskirchliches Archiv, Bildersammlung, Nr. 5497

-

-

Titel von Otto Umfrids Schrift "Europa den Europäern", 1913

Landeskirchliche Zentralbibliothek A 18/ 1734

-

-

Titel von Otto Umfrids Schrift "Friede auf Erden", 1898

Landeskirchliche Zentralbibliothek A 7/ 7946

-

-

Abnahme der Kirchenglocke in Wittendorf, 1917

(Fotograf/in: unbekannt; Landeskirchliches Archiv Stuttgart - Pfarrarchiv Wittendorf)

-

-

Abdankungserklärung König Wilhelm II. am 30.11.1918

Landeskirchliches Archiv, Museale Sammlung 93.1261

Zitierweise

https://www.wkgo.de/cms/article/index/die-kirche-im-konigreich-1806-1918 (Permalink)

Nutzungsbedingungen

Alle Rechte vorbehalten.