Kirchliche Zeitgeschichte

-

Von: Oehlmann, Karin

Inhaltsverzeichnis

- 1: Die unmittelbare Nachkriegszeit

- 1.1: "Zusammenbruchgesellschaft" und kirchliche Situation

- Weiteres Schicksal der "Deutschen Christen"

- Akademie Bad Boll

- 1.2: Neuanfänge und Altlasten: Gründung der EKD und Umgang mit Kriegsverbrechern

- Stuttgarter Schulderklärung

- Bischof Wurms Engagement für Kriegsverbrecher

- 2: Ära Adenauer

- Wechsel im Bischofsamt: Rücktritt Wurms und Wahl von Martin Haug

- 2.1: Gesellschaftliche Situation: Wiederaufbau, Heimkehrer, Wiederbewaffnung, DDR

- Bekenntnisgemeinschaft für den Erhalt des Kontakts nach Osten

- 2.2: Kirche und Theologie: Streit um die Entmythologisierungstheologie von Rudolf Bultmann

- Gründung der „Evangelisch-kirchlichen Arbeitsgemeinschaft für biblisches Christentum“

- Ein neues Gesangbuch – für die ganze EKD

- Ökumenisches Zusammenleben

- 3: 1960er - Umbruchs-Zeit

- 3.1: Gesellschaftliche und kirchliche Aufbruchstimmung

- 3.2: Kirchenreformbewegung

- 3.3: Neue Akteure in einem alten Konflikt: Der Streit um Bultmann eskaliert

- "Ludwig-Hofacker-Vereinigung"

- 3.4: Polarisierung der kirchenpolitischen Landschaft: Gesprächskreise in der Landessynode

- Theologinnen-Frage, Esslinger-Vikarserklärung, Albrecht-Bengel-Haus

- 3.5: Kirchentag 1969 und der "Streit um Jesus"

- Reichenau-Tagungen

- „Bekenntnisbewegung ‚Kein anderes Evangelium‘“ – und der Streit um den Kirchentag

- 3.6: Ausblick

- Ein Synodalpräsident tritt zurück: Oskar Klumpp

- Anhang

1: Die unmittelbare Nachkriegszeit

1.1: "Zusammenbruchgesellschaft" und kirchliche Situation

-

Theophil Wurm (1868-1953)

Landeskirchliches Archiv, Bildnissammlung Nr. 4342, Fotograf: Wilhelm Rössler

Als der Krieg am 8. Mai 1945 zu Ende war, hinterließen die Herren des angeblich „1000jährigen Reiches" ein zerstörtes Land – die evangelische Kirche, ihre Mitglieder, Pfarrer und Gebäude bildeten da keine Ausnahme. Auch in der „intakten" Württembergischen Landeskirche waren vielfältige Verluste zu verzeichnen: Von den rund 1200 Pfarrern, die bei Kriegsbeginn im Dienst der Landeskirche gestanden hatten, waren 162 gefallen, dazu 99 Theologiestudenten; eine weit höhere Zahl war vermisst oder in Kriegsgefangenschaft. 71 Kirchen und 121 Pfarrhäuser waren ganz oder teilweise zerstört. In Stuttgart war keine einzige evangelische Kirche heil geblieben, so dass Landesbischof Theophil Wurm seinen ersten Gottesdienst nach der Rückkehr aus seinem Evakuierungsort Großheppach im Großen Haus der Staatsoper halten musste. Dieser Gottesdienst am Himmelfahrtstag 10. Mai 1945, an dem neben vielen evangelischen Christen auch Vertreter der Besatzungsmächte teilnahmen, legte die Basis für Wurms Position als führender Sprecher des deutschen Protestantismus gegenüber den Alliierten. Sein Ansehen in Deutschland und in der ganzen Welt wuchs durch seine maßgebliche Beteiligung an der Gründung der EKD 1945/1948 sowie durch seinen Anteil an der Stuttgarter Schulderklärung im Oktober 1945. Generell erfreuten sich die Kirchen im besetzten Deutschland einer sehr privilegierten Stellung: Sie durften ihre Gebäude behalten bzw. bekamen zurückerstattet, was der NS-Staat ihnen genommen hatte; sie durften ihre Gottesdienste und Veranstaltungen abhalten, ihre Jugendarbeit wieder aufbauen, standen insgesamt unter dem besonderen Schutz der Besatzungsmächte. Dies erlaubte den Kirchen und ihren Repräsentanten denn auch, eine exponierte Position in der deutschen „Zusammenbruchgesellschaft" einzunehmen und als deren Sprecher gegenüber den alliierten Institutionen aufzutreten.

Weiteres Schicksal der "Deutschen Christen"

Mit der NS-Zeit war auch die Zeit der Deutschen Christen in Württemberg zu Ende; von ihren 32 Abgeordneten im Landeskirchentag von 1933 hatten sich fünf zwischenzeitlich anderen Synodalgruppen angeschlossen, sechs waren verstorben, der Rest war aus der Synode oder gar der Landeskirche ausgetreten. Ähnliches galt für die Deutschchristlichen Pfarrer: Sie hatten entweder, wie Immanuel Schairer, vormals Stadtpfarrer in Hedelfingen und Herausgeber des „Deutschen Sonntags", die Landeskirche verlassen, wurden in den Wartestand bzw. vorzeitigen Ruhestand versetzt wie Georg Schneider, vormals Pfarrer an der Stuttgarter Leonhardskirche, oder kehrten gar nach einem Gesinnungswandel in den Dienst der Landeskirche zurück wie der vormalige Liebenzeller Pfarrer und NSDAP-Schulungsleiter Erhard Schilling. Ein Teil der ehemaligen Deutschen Christen fand den Weg in verschiedenen Folgegruppen wie beispielsweise die „Gemeinschaft Christlicher Lebensglaube" oder die „Freunde christlicher Freiheit", nicht wenige fanden eine neue Heimat im „Bund für Freies Christentum".

Akademie Bad Boll

-

Buch von Eberhard Müller "Die Welt ist anders geworden"

Landeskirchliche Zentralbibliothek

Einen neuen Weg des verantwortlichen kirchlichen Handelns in und an der Gesellschaft wollte Pfarrer Eberhard Müller eröffnen, als er, mit Unterstützung Bischof Wurms, am 29. September 1945 die Evangelische Akademie Bad Boll gründete. Die Idee einer solchen Institution, die das Gespräch zwischen Kirche und anderen gesellschaftlichen Gruppen (insbesondere Wirtschaft und Wissenschaft) fördern sollte, ging u.a. auf eine Anregung des Theologen Helmut Thielicke zurück. Müllers besonderes Augenmerk galt den Bedingungen der kirchlichen Arbeit in der modernen Welt: Da die Einheit von Wohn- und Arbeitsplatz, wie sie das bäuerliche Leben geprägt hatte, in der industrialisierten Gesellschaft zerbrochen war, musste auch die Kirche neue Formen der „Pastorierung" finden – andernfalls liefe sie Gefahr, den Kontakt zu den Menschen völlig zu verlieren. Daher müsse, so Müller, Kirche in die Arbeitswelt hineingehen, die Gemeindeglieder an ihrem Arbeitsplatz aufsuchen, sich in die Abläufe der Industriearbeit einbringen.

-

Akademie Bad Boll, Impression einer Tagung von 1971

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildnissammlung, Nr. NM 13470; Fotograf: Kirschner

Aus Müllers Idee erwuchs eine blühende Akademiearbeit, die mit ihren „Querschnittstagungen" viel zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der jungen Bundesrepublik beitrug: Bei diesen Tagungen wurden Beschäftigte eines Unternehmens aus allen Hierarchieebenen – vom Lehrling bis zum Geschäftsführer – eingeladen, um gemeinsam anstehenden Probleme der Firma zu beraten und kreative Lösungen zu finden, die dann von allen mitgetragen würden. Bis in die frühen 1970er Jahre hinein waren diese, von Arbeitnehmern wie Arbeitgebern geschätzten Tagungen ein Markenzeichen der Akademie Bad Boll.

-

Eberhard Müller (1906-1989)

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildnissammlung Nr. 8001; Fotograf: Kirschner

Daneben suchte Müller immer wieder die Akademie als Forum für wichtige politische Debatten ins Spiel zu bringen. Zu nennen wären hier beispielsweise die Tagungen zur Frage der Remilitarisierung Deutschlands im November 1951, an der Bundeskanzler Adenauer und die Spitzenpolitiker der Bonner Republik ebenso teilnahmen wie der EKD-Ratsvorsitzende Otto Dibelius oder der rheinische Präses Heinrich Held. Oder die berühmte Tagung im Februar 1968, bei der sich der Tübinger Philosoph Ernst Bloch und der Studentenführer Rudi Dutschke erstmals begegneten.

1.2: Neuanfänge und Altlasten: Gründung der EKD und Umgang mit Kriegsverbrechern

-

VELKD-Logo auf der Handreichung zur Verbereitung der Tagung des Lutherischen Weltbundes in Hannover 1952

Landeskirchliche Zentralbibliothek

Der sog. Kirchenkampf hatte die deutschen Landeskirchen innerlich und äußerlich gespalten: in denjenigen Landeskirchen, in denen die Deutschen Christen die Kirchenleitung übernommen hatten, hatten die Bekennende Kirche parallel ihre eigenen Strukturen etabliert – dort standen reguläre und bekennende Gemeinden, Pfarrer, Verwaltungsorganisationen einander (feindlich) gegenüber. Auch die konfessionellen Gräben waren im Kirchenkampf vertieft worden, als sich 1936 die intakten Landeskirchen Bayern, Hannover und Württemberg mit den Bruderräten der lutherischen Landeskirchen Sachsens, Mecklenburgs und Thüringens zum „Lutherrat" zusammengeschlossen hatten. Der bayerische Landesbischof Hans Meiser wollte die Zukunft des deutschen Protestantismus nach Kriegsende denn auch bewusst konfessionell gestalten und trieb daher energisch die Gründung der „Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands" (VELKD) voran. Der Reichsbruderrat der Bekennenden Kirche hingegen repräsentierte vor allem die reformierten Landeskirchen und wünschte einer Erneuerung der deutschen Kirchen auf der Basis der Bekennenden Kirche. Der württembergische Landesbischof Theophil Wurm schließlich favorisierte eine gemeinsame Organisation aller evangelischer Landeskirchen, seien sie lutherisch, reformiert oder uniert. Diesen Plan verfolgte er mit dem „Kirchlichen Einigungswerk" schon seit 1941. Im August 1945 sollte durch eine „Kirchenführerkonferenz" in Treysa der Grundstein für die neue Organisation gelegt werden. Nach harten inhaltlichen wie auch persönlichen Auseinandersetzungen, beispielsweise zwischen Martin Niemöller und Hans Meiser, gelang die Bildung des „Rates der EKD". Dieser sollte eine endgültige Ordnung der neuen „Evangelischen Kirche in Deutschland" ausarbeiten, auf deren Grundlage dann im Juli 1948 in Eisenach die Gründung erfolgte. Mit der Einigung in Treysa war Wurm bereits im Sommer 1945 ein wichtiger Etappensieg auf dem Weg zur Neuorganisation der (gesamt-!)deutschen evangelischen Kirche gelungen; entsprechend hoch war sein Ansehen im In- und Ausland.

Stuttgarter Schulderklärung

-

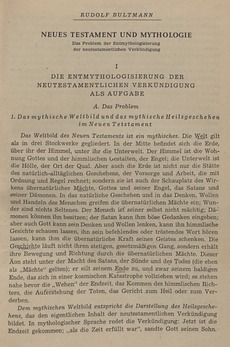

Stuttgarter Schulderkärung

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bestand D1, Nr. 210 (Kopie)

Am 18. und 19. Oktober 1945 wurde Stuttgart zum Zentrum des deutschen Protestantismus, denn hier trafen sich die Mitglieder des gerade etablierten EKD-Rates mit Vertretern der Ökumene. Im Zentrum stand die Frage nach der Wiederaufnahme der ökumenischen Beziehungen. Beiden Seiten war daran gelegen, sich nicht erneut, wie nach dem 1. Weltkrieg, in jahrelange Debatten über den jeweiligen Anteil der Nationen an der Kriegsschuld zu verwickeln. Die Vertreter der Ökumene unter der Leitung des Niederländers W. A. Visser t’Hooft und George Bell, Bischof von Chichester, machten deutlich, dass man nach all dem schrecklichen Unheil, das von deutschem Boden ausgegangen und auch von Christen begangen oder zumindest nicht verhindert worden sei, nicht einfach zur Tagesordnung übergehen könne. Konkret: Hilfslieferungen an die notleidenden Deutschen Glaubensgeschwister seien in schwer kriegsverwüsteten Ländern wie in den Niederlanden oder England schlicht nicht vermittelbar, wenn nicht zuvor von deutscher Seite ein deutliches Signal der Reue gesetzt würde.

-

Hans Asmussen (1898-1968)

Landeskirchliches Archiv, Bildnissammlung Nr. 3472

In der „Stuttgarter Schulderklärung", mit ihren viel-kritisierten aber auch ungemein eindrücklichen Komparativen wurde dieses Bekenntnis der deutschen Kirchenführer niedergelegt. Der Text basiert auf einer spontan mündlich vorgetragenen Erklärung Hans Asmussens, die dann, auf Bitten der Vertreter der Ökumene, schriftlich niedergelegt wurde.Während dieser Text die Tür zur Erneuerung der Gemeinschaft der deutschen protestantischen Kirche mit der Weltkirche öffnete und im Ausland großen Anklang fand, stieß er in Deutschland vielfach auf entschiedene Ablehnung. In zahllosen Leserbriefen wurde die Legitimation der Bischöfe zu solch einer Erklärung hinterfragt und das vermeintliche Eingeständnis der Alleinschuld Deutschlands scharf kritisiert.

Bischof Wurms Engagement für Kriegsverbrecher

-

Erste Seite eines dreiseitigen Briefes an Landesbischof Wurm von dem späteren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, seinen in Landsberg inhaftierten Vater Ernst von Weizsäcker betreffend

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bestand D1, Bet.-Nr. 314,2

Ebenfalls immer wieder kritisch hinterfragt, zugleich von vielen erhofft und erbeten wurde Theophil Wurms Eintreten für verurteilte Kriegsverbrecher: Aus ganz Deutschland erreichten ihn Briefe von Ehefrauen und Müttern, Angehörigen und Freunden, die den angesehenen Bischof baten, die Gnadengesuche ihrer im Kriegsverbrechergefängnis Landesberg einsitzenden Angehörigen zu unterstützen. 1948 reiste Wurm selbst nach Nürnberg, besuchte den Justizpalast, sprach mit Gefangenen und feierte mit ihnen den Ostergottesdienst. Wiewohl von alliierter Seite immer wieder hart kritisiert, setzte Wurm sein Eintreten für die ehemaligen Nazi-Größen und Wehrmachts-Offiziere fort, da ihm die Fairness der Rechtsfindung in den alliierten Kriegsverbrecherprozessen zunehmend fragwürdig erschien: So schrieb er beispielsweise dem amerikanische Außenminister John F. Dulles: „Es ist nach Lage der Dinge für uns keinerlei Gewähr dafür gegeben, daß in diesen Tagen in Landsberg nur Schuldige und nicht auch Unschuldige aufgehängt werden.“(1)

Besonders eindrücklich ist Wurms Engagement im Fall Martin Sandberger, des Befehlshabers eines SS-Sonderkommandos. Er war während des Krieges für die Erschießung hunderter Juden im Baltikum verantwortlich. Im Einsatzgruppenprozess wurde er 1948 zum Tode verurteilt. Daraufhin schrieb die Mutter des aus einer alten Stuttgarter Familie stammenden Sandberger an Wurm, der mit der Familie sogar persönlich bekannt war. Wurm wandte sich an den US-Präsident Harry S. Truman, hob insbesondere die guten charakterlichen Eigenschaften des Delinquenten hervor und erreichte damit tatsächlich die Abmilderung der Todesstrafe in eine lebenslängliche Freiheitsstrafe. Einige Jahre später schaltete sich auf Bitten der Familie auch Wurms Nachfolger Martin Haug in das Verfahren ein, um eine vorzeitige Haftentlassung zu erbitten. Er versicherte in seinem Gnadengesuch Anfang der 1950er Jahre, er sei im persönlichen Gespräch zu der Überzeugung gekommen, Sandberger habe „volle Einsicht in das, was … unrecht und falsch gemacht worden ist". Ob dem wirklich so war lassen die Aussagen Sandbergers, die dieser 2010 hochbetagt gegenüber einem SPIEGEL-Journalisten machte, jedoch eher fragwürdig erscheinen...

http://www.spiegel.de/einestages/nazi-verbrecher-sandberger-a-948817.html

Theophil Wurm legte sein Bischofsamt am 6. Dezember 1948, seinem 80. Geburtstag nieder. Er starb nach einem kurzen aber aktiven Ruhestand am 23. Januar 1953.

2: Ära Adenauer

Wechsel im Bischofsamt: Rücktritt Wurms und Wahl von Martin Haug

Martin Haug wurde zu Wurms Nachfolger als Landebischofs der Württembergischen Landeskirche gewählt. Er war schon während des Krieges Prälat und geistlicher Stellvertreter des Landesbischofs Wurm gewesen. Nach Wurms Rücktritt standen er und der gleichermaßen angesehenen Stuttgarter Prälat Karl Hartenstein als Nachfolger zur Debatte. Hartenstein war seit 1941 ebenfalls offizieller Vertreter des Landesbischof gewesen und für den Fall von Wurms Tod als dessen Nachfolger vorgesehen. Vor dem Wahlgremium der Landessynode jedoch bat Hartenstein am 14. Dezember1948 nachdrücklich darum, von seiner Wahl abzusehen, da er sich ganz den anstehenden Aufgaben in EKD und Ökumene widmen wolle. Er empfahl nachdrücklich die Wahl seines Amtsbruders Marin Haug; das Gremium folgte seiner Empfehlung.

-

Landesbischof Martin Haug (1895-1983)

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildnissammlung Nr. 8032; Fotograf: Kirschner

In Martin Haugs Amtszeit fiel nicht nur der erste massive Ausbruch des Streits um die Entmythologisierung sondern auch der „Fall Richard Baumann“. Der Möttlinger Pfarrer war in den frühen 1940er Jahren zu der Überzeugung gekommen, das Papstamt und der Primatsanspruch des Papstes sei tatsächlich von Christus selbst eingesetzt und somit auch für evangelische Christen verbindlich gültig. Diese Auffassung vertrat er in zahllosen Publikationen; Zurückhaltung oder Mäßigung kam für Baumann nicht in Frage. Auf seine Forderung hin erarbeitete die Landeskirche zu Beginn der 1950er Jahre eine Lehrzuchtordnung – denn Baumann wollte in einem förmlichen Lehrprozess geklärt sehen, ob seine Sonderlehren mit Schrift und Bekenntnis in Einklang stünden und somit von einem evangelischen Pfarrer vertreten werden dürften. Der Lehrprozess gegen Baumann, an dem auch Landesbischof Haug beteiligt war, endete erwartbar mit der Entlassung Baumanns aus dem Pfarrdienst. Die Lehrzuchtordnung, die zuweilen aufgrund dieses sehr konkreten Anlasses als ‚lex Baumann‘ bezeichnet worden ist, zeigt klar auch die Spuren des Abwehrkampfes gegen die Häresie der Deutschen Christen, wenn beispielsweise festgehalten ist, es sei nicht mit evangelischer Lehre vereinbar, wenn „das Evangelium menschlichen Ansprüchen und Gedanken unterstellt“ werde.

Erneut zur Anwendung kam die Lehrzuchtordnung in den 1990er Jahren im Verfahren gegen die Pfarrerin und Psychotherapeutin Jutta Voss, die in ihrem Buch „Das Schwarzmondtabu“ das Abendmahlssakrament mit dem weiblichen Zyklus in Verbindung gebracht hatte.

2.1: Gesellschaftliche Situation: Wiederaufbau, Heimkehrer, Wiederbewaffnung, DDR

Die „Ära Adenauer" steht als Synonym für den Wiederaufstieg Deutschlands; als Adenauer 1949 der erste Bundeskanzler der gerade gegründeten Republik wurde, war Deutschland ein besetztes Land das noch immer in Trümmern lag. Die Wirtschaft lag nach wie vor am Boden, Millionen Männer waren noch immer in Kriegsgefangenschaft. Mit der Implementierung des Marshall-Plans im Sommer 1949 jedoch begann die wirtschaftliche Erholung Deutschlands, die schon wenige Jahre später in das „Wirtschaftswunder" münden sollte – diese Jahre sahen Adenauer, der insgesamt drei mal wiedergewählt wurde, auf dem Zenit seiner Macht. 1963 musste er auf massiven Druck der eigenen Partei hin Ludwig Erhard Platz machen. Die wichtigsten politischen Projekte Adenauers waren neben dem Wiederaufbau die Westintegration der Bundesrepublik sowie, damit verbunden, die Remilitarisierung Deutschlands sowie die Frage nach der Stationierung von Atomwaffen auf deutschem Boden. Gegen diese Anliegen erhoben unter anderem auch württembergische Gruppen Widerspruch.

Bekenntnisgemeinschaft für den Erhalt des Kontakts nach Osten

Konrad Adenauer war überzeugt, eine sichere Zukunft sei für die Bewohner Westdeutschlands nur durch eine massiven Hinwendung und Anbindung an die Westalliierten zu erlangen. Der „Bedrohung aus dem Osten" wollte er mit der Einbindung der Bundesrepublik in die NATO wehren. Dafür war er bereit, die Hoffnung auf eine baldige Wiedervereinigung der Deutschlands preiszugeben.

Ganz anders dachte beispielsweise die Württembergische Bekenntnisgemeinschaft. Theodor Dipper und seine Freunde des „Freudenstädter Kreises" hatten 1934 diese Gruppe gegründet. Sie verstand sich als die Bekennende Kirche in Württemberg und bemühte sich vor allem darum, durch Unterstützung des moderierenden Kurses von Landesbischof Theophil Wurm die Arbeit der Kirche auch in Zeiten der Diktatur zu gewährleisten. Die Bekenntnisgemeinschaft pflegte den Kontakt zu den Bruderräten der zerstörten Landeskirchen, sammelte Hilfsgelder für „illegale" BK-Pfarrer und versorgte Pfarrer und Gemeinden mit Informationen wie beispielsweise den Fürbittenlisten der Bekennenden Kirche. Nach 1945 hielt die Bekenntnisgemeinschaft diese Kontakte aufrecht – gerade auch zu den Bruderräten der Kirchen in der „sowjetisch besetzten Zone" bzw. ab 1949 der DDR. Genauso wie die EKD, die ganz bewusst gesamtdeutsch ausgerichtet war und der, bis 1969 auch die Landeskirchen auf dem Gebiet der DDR angehörten, beharrten auch die bruderrätlichen Organisationen auf der Einheit des ganzen kirchlichen Deutschlands; Theodor Dipper vertrat diese Position auch in seiner Funktion als Vorsitzender des Reichsbruderrates mit Nachdruck. Entsprechend kritisch wurde Adenauers Westkurs und die damit verbundene Preisgabe der Hoffnung auf eine schnelle Wiedervereinigung gesehen.

Deutlich schärfer als die Bekenntnisgemeinschaft, und vor allem wesentlich öffentlichkeitswirksamer kritisierte die 1957 gegründete Kirchliche Bruderschaft in Württemberg diese Politik. Gemeinsam mit gleichgesinnten Gruppierungen u. a. im Rheinland veröffentlichte sie 1958 eine Stellungnahme zur Frage, ob ein Atomkrieg vom christlichen Standpunkt aus als legitimer Krieg betrachtet werden könne. Die Einschätzung der Kirchlichen Bruderschaften (von Karl Bart formuliert) fällt denkbar drastisch aus: „Ein gegenteiliger d.h. den Atomkrieg befürwortender Standpunkt oder Neutralität dieser Frage gegenüber ist christlich nicht vertretbar. Beides bedeutet die Verleugnung aller drei Artikel des christlichen Glaubens."(2)

2.2: Kirche und Theologie: Streit um die Entmythologisierungstheologie von Rudolf Bultmann

-

Neues Testament und Mythologie. Das Problem der Entmythologisierung der neutestamentlichen Verkündigung (1941), in: H.-W. Bartsch (Hg.): Kerygma und Mythos, Band 1. 1948. 4. Aufl. Reich, Hamburg, 1960, 15–48. (programmatischer Aufsatz)

Landeskirchliche Zentralbibliothek

Auch innerhalb der Kirche taten sich in den 1950er Jahren vielfältige Konfliktfelder auf: so trat beispielsweise die Diskussion um Rudolf Bultmanns Konzept einer „Entmythologisierung des Neuen Testaments" in den Fokus der kirchlichen Öffentlichkeit. Der Marburger Neutestamentler hatte diesen Ansatz bereits 1941 veröffentlicht; in den Jahren des Krieges und der Diktatur hatte sich aber nur eine minimale und auf den wissenschaftlichen Raum begrenzte Debatte entwickelt. Ende der 1940er Jahre jedoch begannen die Redakteure von kirchlichen Zeitschriften das Thema aufzugreifen. Rudolf Bultmann war es darum gegangen, darauf hinzuweisen, dass die Texte des Neuen Testaments in ein Weltbild eingeschrieben seien, das unserem heutigen wissenschaftlich-technischen Verständnis der Welt nicht entspricht. Geister- und Dämonenglaube, Himmel- und Höllenfahrten seinem im Zeitalter von elektrischem Strom und Radioapparat schlicht nicht mehr glaubwürdig vermittelbar. Wer den Kern der christlichen Botschaft, Gottes Anrede an jeden einzelnen Menschen, erhalten und wirkmächtig weitergeben wolle, müsse die Botschaft des neuen Testaments von ihrer mythologischen Bildsprache befreien und sie in Worte fassen, die den Menschen des 20. Jahrhunderts ansprächen – und nicht befremdeten.

Dieses legitime Anliegen Bultmanns wurde jedoch, vor allem in konservativen Kreisen, vielfach nicht verstanden. Menschen wie der deutschlandweit bekannte und einflussreiche Pfarrer Wilhelm Busch, Leiter des Essener Weigle-Hauses, sah darin vielmehr eine enorme Gefahr: Hier solle die Bibel abgeschafft, der Glaube an die Heilstatsachen wie die Auferstehung Christi preisgegeben werden!In Württemberg formierte sich der Protest in Gestalt der „Evangelisch-kirchlichen Arbeitsgemeinschaft für biblisches Christentum" (später umbenannt in Ludwig-Hofacker-Vereinigung). Der Calwer Mittelschulrektor und Leiter der Hahn’schen Gemeinschaftsstunde Julius Beck gründete sie zusammen mit Gleichgesinnten 1952, nachdem schon zuvor aus diesem Kreis verschiedene Protestnoten und Eingaben an den Oberkirchenrat hervorgegangen waren. Da Beck zugleich Schriftleiter der Vereinszeitschrift der „Evangelischen Lehrergemeinschaft", dem „Lehrerboten" war, konnten die Stellungnahme und Aufrufe dieses Freundeskreise eine erhebliche Wirkung entfalten: Beck ließ sie zunächst im Lehrerboten abdrucken und anschließen als Flugblätter noch weiter verbreiten.

-

Flugblatt "Es geht um die Bibel" (1952)

Landeskirchliches Archiv, A 126, Reg.-Nr. 356 I

Das bekannteste und wirkmächtigste dieser Flugblätter stammt von 1951. Unter dem Titel „Es geht um die Bibel" wurde die Theologie Rudolf Bultmanns (bzw. das, was der Verfasser des Flugblattes, dafür hielt) vorgestellt und denunziert. Um auch noch dem letzten Zweifler deutlich zu machen, dass es beim Kampf gegen Bultmann um den Kernbestand des christlichen Glaubens ging, wurde am Schluss ein vermeintlich „entmythologisierts" Glaubensbekenntnis abgedruckt: Im zweiten Artikel des Apostolischen Glaubensbekenntnis wurden all diejenigen Zeilen durchgestrichen, die Bultmann angeblich entfernen wolle – übrig blieb: so gut wie nichts.

Dass Bultmann weder die mythologischen Passagen des Neuen Testaments einfach wegstreichen wollte (Bultmann wollte interpretieren, nicht eliminieren), noch dass seine Methode keinesfalls für die Anwendung auf die gänzlich anders gearteten Texte eines Glaubensbekenntnisses gedacht waren, wurde von den Initiatoren und Verfassern dieses Flugblattes ignoriert. Nichtsdestotrotz prägten diese durchgestrichenen Sätze in der Folge (und in Teilen bis heute) das Bild und die Meinung vieler Menschen zu Rudolf Bultmanns theologischem Ansatz.

Gründung der „Evangelisch-kirchlichen Arbeitsgemeinschaft für biblisches Christentum“

Eine der prägenden Institutionen des schwäbischen Pietismus wie der Württembergischen Landeskirche entstand, als sich die Evangelisch-kirchliche Arbeitsgemeinschaft für biblisches Christentum Mitte der 1950er Jahre entschloss, ihre Arbeit auszuweiten: Nicht mehr der Abwehrkampf gegen die Bultmann-Theologie sollte im Mittelpunkt stehen, sondern die Sammlung und Zurüstung der gläubigen Gemeinde. Auf Initiative des späteren Dekans und ersten Leiters des Albrecht-Bengel-Hauses, Walter Tlach, wurde am Fronleichnamstag 1956 erstmals zu einer „Frühjahrskonferenz zur Erweckung und Belebung des christlichen Glaubens" eingeladen. Diese Versammlung, die von gemeinsamem Singen und Beten, vor allem aber von Vorträgen zu biblischen Themen und dem „Zeugnis geben" einzelner Christen geprägt war, wurde ein großer Erfolg. Seit 1958 findet diese Konferenz jährlich statt; ab 1959 trug sie den Namen „Ludwig-Hofacker-Konferenz", seit 1996 „Christustag". Mit dieser Konferenz schuf sich der württembergische Pietismus eine Plattform, auf dem er seinen Anliegen und Ziele, vor allem aber auch die führenden Köpfe – wie Fritz Grünzweig, Rolf und Winrich Scheffbuch, Theo Sorg oder Gerhard Maier, einer breiten kirchlichen Öffentlichkeit bekannt machen konnte.

Ein neues Gesangbuch – für die ganze EKD

-

Evangelisches Kirchengesangbuch. Ausgabe von 1953

Landeskirchliche Zentralbibliothek

Nicht nur für die dem Pietismus verbundenen Teile der württembergischen Kirchenglieder waren die 1950er Jahre ereignisreich. Insbesondere zwei Neuerungen wurden für alle Evangelischen deutlich spürbar:

So wurde am 1. Advent 1953 ein neues Gesangbuch in Gebrauch genommen. Die voraufgehende Ausgabe des Württembergischen Kirchengesangbuches von 1912 war vergriffen, durch Krieg und Flucht hatte viele Gläubige ihr Gesangbuch verloren oder waren mit den Gesangbüchern ihrer Heimatkirchen in den ehemaligen Ostgebieten angekommen; auch die Bestände der Gemeinden waren nicht selten dem Bombenkrieg zum Opfer gefallen – kurz, es bestand ein erheblicher Bedarf. In die Überlegungen über eine Neuauflage des 1912er Gesangbuches mischten sich Erwägungen auf EKD-Ebene, ob nicht ein deutschlandweit einheitliches Gesangbuch die „innere Einheit der Kirche mächtiger fördern wird als alle gesetzlichen Regelungen das zu tun vermögen".(3) Um den landschaftlichen und theologischen Eigenheiten der einzelnen Landeskirchen dennoch gerecht zu werden, entschied man sich schließlich, das neue Gesangbuch in einen deutschlandweit einheitlichen „Stammteil" und einen je nach Landeskirche verschiedenen „Regionalteil" aufzuteilen. Nach hartem Ringen um auszuscheidende und neu aufzunehmende Lieder – die einen wollten vor allem das Liedgut der Reformation oder der Erweckungsbewegung berücksichtigt sehen, andere votierten für moderne Lieder – wurde das neue Gesangbuch 1952 vom Landeskirchentag beschlossen und in Druck gegeben.

Ökumenisches Zusammenleben

Ebenfalls eine Folge des Krieges war eine neue konfessionelle Situation im Gebiet der Württembergischen Landeskirche. Durch Flucht und Vertreibung waren mehr als zwei Millionen Menschen nach Württemberg gekommen, von denen etwa ein Drittel evangelischen, zwei Drittel katholischen Glaubens waren. Dieser große Zugewinn an Mitgliedern war für die evangelische wie für die katholische Kirche eine große Herausforderung: erstens aufgrund der schieren Anzahl der seelsorgerlich zu betreuenden Menschen, zweitens durch die lokale Verteilung bzw. Einweisung der Menschen: der Großteil der evangelischen Flüchtlinge fand sich im katholischen Oberland wieder, die katholischen im evangelischen Unterland. Und schließlich mussten beide Kirchen auch noch den Verlust an kirchlichen Gebäuden verkraften. Aus diesem Grund kam es schon 1946 zu einer Vereinbarung zwischen dem Evangelischen Oberkirchenrat Stuttgart und dem Bischöflichen Ordinariat in Rottenburg über die gegenseitige Überlassung kirchlicher Räume. Während die 1960er Jahre für beide Konfessionen zu einer Phase des umfangreichen Kirchenbaus wurde, kam man in den 1970er gar zu gemeinsamen Lösungen beim Bau ökumenischer Gemeindezentren. Dazu hatte nicht unwesentlich das veränderte Verhältnis der beiden Konfessionen beigetragen: Nachdem durch die Una Sancta-Bewegungen gleich nach dem Krieg erste vorsichtige Kontakte zustande gekommen waren, wandelte sich die Sicht auf die jeweilige Schwesterkirche in den Jahren des II. Vatikanums (1962-1968) grundlegend. Waren bei Einberufung des Konzils auf Protestantischer Seite noch vorwiegend höchst kritische und skeptischen Stimme laut geworden, die an der I. Vatikanum und seine Folgen, die Dogmatisierung der Unfehlbarkeit des Papstes, erinnerten, so überwog am Ende die Freude über das „Aggiornamento", die Modernisierung der Kirche – und die Trauer über den Tod Johannes XXIII. im Sommer 1963.

3: 1960er - Umbruchs-Zeit

3.1: Gesellschaftliche und kirchliche Aufbruchstimmung

Die 1960er Jahre werden vielfach als Zeit großer gesellschaftlicher Veränderungen, als „Jahrzehnt der Umbrüche" (M. Greschat) apostrophiert. Im Blick auf den deutschen Protestantismus ist hier insbesondere auf die Ostdenkschrift der EKD (1965) zu verweisen, die eine neue Sichtweise auf Vertreibung, Heimatrecht und das Verhältnis der Bundesrepublik zu seinen östlichen Nachbarstaaten eröffnete. Die „Ostverträge", die 1970 unter Bundeskanzler Willy Brandt abgeschlossen wurden und zu wesentlichen Erleichterungen bei innerdeutschen Kontakten führten, führten auf politischer Ebene weiter, was die Verfasser der Ostdenkschrift auf theologischer vorgedacht hatten.

3.2: Kirchenreformbewegung

Das kirchliche Leben im engeren Sinne betrafen die Überlegungen und Versuche der Kirchenreformbewegung. Ihr ging es darum, erstarrte Strukturen zu überwinden und neue, zeitgemäße Formen evangelischen Lebens zu finden. Zum Ausdruck kam dies beispielsweise in einer Vielzahl neuer Kirchenlieder, u.a. „Danke für diesen guten Morgen" von Martin G. Schneider. Dieses Lied, das für einen Musikwettbewerb der Evangelischen Akademie Tutzing 1961 geschrieben wurde, schaffte es 1963 als erstes christliches Lied sogar für 24 Wochen in die deutschen Singelcharts (Bestplatzierung: Platz 28)!

Auch die Liturgie sollte nach dem Willen der Kirchenreformer moderner werden: weg vom ausschließlich vom Pfarrer gestalteten und dominierten Gottesdienst, hin zu Dialog und Laienpredigt. Ein in Form wie Inhalt prägnantes Beispiel ist das von einem Freundeskreis um die Kölner Theologin Dorothee Sölle 1965 initiierte „Politische Nachtgebet", das vielfältige Nachahmung fand: an Stelle von Predigt, Gebet und Gesang trat „politische Information, … ihre Konfrontation mit biblischen Texten, eine kurze Ansprache, Aufrufe zur Aktion und schließlich die Diskussion mit der Gemeinde" (Sölle, Gegenwind, 71).

Ein wichtiges Zentrum der Kirchenreformbewegung in Württemberg war die Neubausiedlung „Ramtel" in Leonberg. Hier war ab Mitte der 1950er Jahre eine „Siedlung" entstanden, die rund 5000 Menschen – etwa zur Hälfte Heimatvertriebene aus den deutschen Ostgebieten, die andere Hälfte waren Menschen, die aufgrund der guten Arbeitsplatzsituation im Ballungsraum Stuttgart aus anderen Regionen zugezogen waren. So entstand im Ramtel eine Trabantenstadt, der eine etablierte gesellschaftliche wie auch kirchliche Struktur völlig fehlte. Diese Situation wollte der ab 1960 zuständige Pfarrer Paul-Gerhard Seiz angehen und gestalten. Zusammen mit einem Kreis von Freunden und Gleichgesinnten („Eltinger Kreis", „Kolonie") wollte er hier ein „Modell einer Ortsgemeinde von morgen" entwickeln, die sich ganz dezidiert an Dietrich Bonhoeffers Forderung nach einer „Kirche für andere" ausrichtete. So einstand das Konzept einer „Gemeinde in Dienstgruppen". In sorgfältigen und detaillierten Analysen wurde ermittelt, welche Parameter das Leben der Menschen im Ramtel bestimmte und auf welche Nöte zu reagieren sei. So richtete die 1963 neu etablierte „Versöhnungskirchen-Gemeinde" beispielsweise eine aufwändige Offene Jugendarbeit ein, da festgestellt worden war, den Jugendlichen in der Siedlung fehle es an Raum und Möglichkeit zu sinnvoller Freizeitgestaltung. Weitere wichtige Tätigkeitsfelder der Kirchengemeinde lagen in der Stadtplanung (Welche Infrastruktur benötigt unsere Siedlung, um ein lebendiger Stadtteil zu werden und zu bleiben?) sowie in der Arbeit mit Arbeitsmigranten. So geht beispielsweise das bis heute bestehende „Internationale Fest der Begegnung" auf eine Initiative der Kirchengemeinde zurück.

3.3: Neue Akteure in einem alten Konflikt: Der Streit um Bultmann eskaliert

-

Rudolf Bäumer: Bekenntnisbewegung "Kein anderes Evangelium", ca. 1969 mit Bild der Bekenntnis-Kundgebung in der Westfalenhalle

Landeskirchliche Zentralbibliothek

Während von einem Gutteil der Protestanten – in Württemberg und andernorts – eine Modernisierung von Kirche und Frömmigkeit befürwortet und betrieben wurde, regte sich auf der anderen Seite genau dagegen Widerstand. Im Zentrum der (theologischen) Auseinandersetzung stand nach wie vor die Frage nach der richtigen und angemessenen Interpretation der Bibel. Rudolf Bultmann, der die „Entmythologisierung" neutestamentlicher Texte entwickelt hatte, war bereits seit 1951 im Ruhestand; daher richtete sich der Protest nun primär gegen seine Schüler, allen voran Ernst Käsemann, seit 1959 an der Universität Tübingen, und Willi Marxsen, seit 1961 an der Universität Münster. Gegen Marxsens Berufung in die kirchliche Prüfungskommission der Westfälischen Landeskirche legte ein Kreis konservativ-evangelikaler Pastoren um Rudolf Bäumer Widerspruch ein (4). Diese, nach ihrem Tagungsort „Bethel-Kreis" benannte Gruppe hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die vermeintliche Verfälschung und Preisgabe der christlichen Heilsbotschaft durch die „Moderne Theologie" zu bekämpfen. Am 6. März 1966 veranstaltete die aus Bethel-Kreis hervorgegangene „Bekenntnisbewegung ‚Kein anderes Evangelium‘" eine große „Bekenntnis-Kundgebung" in der Dortmunder Westfalenhalle, zu der gut 20.000 Besucher kamen. Die Bekenntnisbewegung setzte sich fortan bundesweit an die Spitze des evangelikalen Protests gegen „moderne" Strömungen in Theologie und Kirche.

"Ludwig-Hofacker-Vereinigung"

-

Ludwig-Hofacker-Konferenz in Ulm 1976

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildnissammlung, Nr. NM 26242; Fotograf: Kirschner

In Württemberg konnte diese auf Erweckungsbewegung und Neupietismus fußende Organisation nicht recht Fuß zu fassen. Hier war nach wie vor der (Alt-)Pietismus die dominierende Kraft auf konservativer Seite. Durch die 1952 gegründete Evangelisch-kirchliche Arbeitsgemeinschaft für Biblisches Christentum" (1968 umbenannt in Ludwig-Hofacker-Vereinigung) war ein weitgespanntes Netzwerk vorhanden, das benutzt werden konnte um Informationen zu verbreiten oder Wähler zu mobilisieren. 1961 trat die Arbeitsgemeinschaft erneut, wie schon 1952, mit einem Protestbrief gegen die vermeintliche Indoktrination und Verwirrung des theologischen Nachwuchses durch die Bultmann-Theologie an die Öffentlichkeit. Wichtiger und folgenreicher aber war, dass sie die Wahlen zur Landessynode 1959 und 1965 systematisch und mit strategischem Geschick vorbereiteten: So wurden die jeweiligen pietistischen Gemeinschaften vor Ort aufgefordert, geeignete Kandidaten zu finden und zu unterstützen. Die Arbeitsgemeinschaft stellte Entwürfe für Flugblätter und Plakate zur Verfügung, koordinierte und entsandte geeignete Redner für Wahlkampfveranstaltungen und schaltete Anzeigen im Stuttgarter Evangelische Sonntagsblatt, die die Bedeutung einer „lebendigen Gemeinde" herausstrichen und die Wähler mahnte, nur denjenigen Kandidaten in der Synodalwahl ihre Stimme zu geben, die die Gewähr böten, das die Autorität der Heiligen Schrift nicht angetastet und das Bekenntnis der Väter in allen Punkten bewahrt bliebe.

3.4: Polarisierung der kirchenpolitischen Landschaft: Gesprächskreise in der Landessynode

Vor allem der Wahlkampf 1965 wurde mit einiger Schärfe geführt, so dass in der neugewählten 7. Landessynode zunächst die Zusammenarbeit zwischen den beiden Lagern durchaus problematisch erschien. Eine ungemein folgenreiche Entwicklung wurde bei der ersten Sitzung sichtbar: Synodalpräsident Oskar Klumpp stellte fest: „Heute sind wir der Erörterung darüber, ob Gruppenbildungen stattfinden sollen und können, enthoben, weil die Gruppen gebildet sind. Soweit sie jedoch nicht effektiv gebildet sind, so sind sie so intensiv in Bildung begriffen, daß ein Zurück in dieser Beziehung wohl nicht mehr möglich ist. … Es haben sich drei Gruppen gebildet".(5)

Die Bildung von Gesprächskreisen oder gar Kirchenparteien war immer umstritten gewesen: Ist es einem kirchlichen Organ wie einer Synode angemessen, sich in „Parteien" aufzuspalten? Sind dies nicht genau jene „Parteiungen", die schon der Apostel Paulus ausdrücklich verdammt hat (1. Kor. 1,11ff.)? Dagegen stand die Wahrnehmung, dass die Arbeit der Landessynode immer mehr von überlangen und redundanten Debatten, mangelnder Information und alles in allem einer unzumutbaren Arbeitsbelastung der zunehmend frustrierten Synodalen geprägt war. Alle sollten über alles im Plenum entscheiden, ohne dass zuvor eine Beratung und Abstimmungsempfehlung durch ‚Experten‘ stattgefunden hätte – diese Aufgabe war für die ehrenamtlichen Abgeordneten der württembergischen Landessynode nicht zu bewältigen. Daher war schon in der 6. Landessynode der Gedanke aufgekommen, man solle die Arbeit dadurch erleichtern, dass von Fall zu Fall „Gesprächskreise" gebildet würden, die in bewusst arbeitsteiligem Vorgehen ein bestimmtes Thema zunächst unter sich erörtern, dann die anderen Synodalen informieren und beraten sollten. Allerdings sollten nach diesem – vom neuen Synodalpräsidenten Oskar Klumpp 1965 nachdrücklich befürworteten – Konzept, keine festen Gruppen mit theologischem und kirchenpolitischem Profil entstehen, sondern „Gesprächskreise", zu denen jeder Synodale zu jedem Zeitpunkt Zugang haben sollte, die sich je nach Thema neu zusammenfinden, strikt freiwillig und gegenüber Andersdenkenden absolut tolerant sein sollten. Doch die Zeitläufte hatten dieses technische Konzept bereits überholt: Zu Beginn der 7. Landessynode bildeten sich Synodalgruppen, die zwar (bis heute) als „Gesprächskreise" bezeichnet werden, ihrem Selbstverständnis und ihrem Handeln nach aber parteiähnlich sind: Aus dem Pietismus heraus wurde der Gesprächskreis „Bibel und Bekenntnis" gebildet, der sich ab 1972 „Lebendige Gemeinde" nannte. Die Befürworter von moderner Theologie, Kirchenreform und ähnlichen Anliegen taten sich im Gesprächskreis „Evangelische Erneuerung" zusammen, der 1979 im Gesprächskreis „Offene Kirche" aufging. Die kirchliche Mitte, maßgeblich vom Gedankengut der Württembergischen Bekenntnisgemeinschaft und Theodor Dipper geprägt, formierte sich zum Gesprächskreis „Evangelium und Kirche".

Theologinnen-Frage, Esslinger-Vikarserklärung, Albrecht-Bengel-Haus

-

Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen, 1981

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildnissammlung, Nr. 39229; Fotograf: Kirschner

Die starke Polarisierung zwischen biblisch-konservativen Kräften und jenen, die die biblische Botschaft ganz bewusst in die heutige Welt hinein zu übersetzen suchten, prägte in den Folgejahren das Geschehen in der Württembergischen Landeskirche. In der Debatte um die Frage nach der Zulassung von Frauen zum Pfarramt – gilt das paulinische „das Weib schweige in der Gemeinde!" für alle Zeiten oder ist es interpretationsbedürftig? – ebenso wie bei der Kritik an der „Esslinger Vikarserklärung" 1969. Hier hatte die württembergischen Vikare ihr Unbehagen und ihre Hilflosigkeit angesichts der Erwartungen der (gläubigen) Gemeinde formuliert: nicht abgewogene theologische Erörterungen wurden von den Vikaren verlangt, sondern vor allem fromme Praxis. Dabei war es den Vikaren wichtig, theologisch redlich zu agieren, wobei sie die Bibel als „einen Gesprächspartner unter anderen" ansahen, der seine „Autorität nur durch ihre jeweilige Überzeugungskraft in der konkreten Situation" gewinne. Eine solche Relativierung und Infragestellung der absoluten Verbindlichkeit der Bibel war für biblisch-konservative Christen unerträglich. Eine Folge dieser Vikars-Aktion war unter anderem, dass die Bemühungen um ein dezidiert bibli(zisti)sch ausgerichtetes Theologiestudium neuen Schub erhielten: Wenn die von der Tübinger Universität und dem Evangelischen Stift ausgebildeten Pfarrer den Anforderungen der ‚frommen‘ Gemeinde nicht genügen konnten, so musste man eben andere Wege finden, um „gläubige" Pfarrer zu erlangen. Schon seit Jahrzehnten war die Frage einer Freien Hochschule, ähnlich der Freien Theologischen Akademie im schweizerischen Chrischona o. ä., in konservativ-pietistischen Kreisen ventiliert worden. Immer wieder aber hatte man von derart Plänen Abstand genommen und sich darum bemüht, Druck auf die Landeskirche und die Tübinger Fakultät auszuüben, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Nun entschieden sich die führenden Männer des konservativen Flügels für eine neue Strategie: Sie gründeten im Dezember 1969 das Albrecht-Bengel-Haus (ABH). Dieses Studienhaus sollte die universitäre Ausbildung in Tübingen flankieren und bei den zum ABH gehörenden Studierenden zurechtrücken, was durch Professoren wie Ernst Käsemann oder Jürgen Moltmann möglicherweise in Unordnung gekommen war. Zudem setzte das ABH ein dezidiert auf die Gemeindepraxis bezogenes Studien-Begleitprogramm dem intellektualistisch-elitären Profil des Tübinger Stifts entgegen.

3.5: Kirchentag 1969 und der "Streit um Jesus"

Als folgenreichstes kirchenpolitisches Ereignis der späten 1960er Jahre dürfte der Rücktritt des Synodalpräsidenten Oskar Klumpp anzusehen sein. Der Tübinger Landrat Oskar Klumpp hatte 1965 erstmals für die Landessynode kandidiert und war nicht nur in die Synode, sondern auch gleich zu deren Präsident gewählt worden. Hatte er sich noch im Wahlkampf deutlich als progressiv gezeigt, so nahm er ab Übernahme des Präsidentenamtes konsequent eine möglichst unparteiliche und neutrale Haltung ein. Sein großes Anliegen war, die Synode zu einem effizient arbeitenden Organ zu machen, das seiner verfassungsmäßigen Rolle als Gegenüber und Ergänzung zum Oberkirchenrat gerecht werden könne. Daher befürwortete und förderte er die Bildung von Gesprächskreisen, wobei zu beachten ist, dass Klumpp die theologisch-kirchenpolitisch profilierten Gruppierungen, wie sie insbesondere im „Gesprächskreis Bibel und Bekenntnis", der ganz eindeutig den schwäbischen Pietismus repräsentierte, lediglich als Gegebenheit und Notwendigkeit akzeptierte. Gewünscht hatte er sich eine Form, wie er sie selbst im „Offenen Gesprächskreis" praktizierte: Er bot jeweils vor den Synodalsitzungen ein Informationstreffen an, zu dem alle Synodalen, gleich welcher theologisch-kirchenpolitischen Richtung zuneigend, kommen konnten um Hintergrundinformationen zu anstehenden Beschlüssen zu erhalten, sich auszutauschen und eine Meinung zu bilden.

Reichenau-Tagungen

Ein zweites großen Anliegen Klumpps war es, die Kluft zwischen dem Pietismus und den progressiven Kräften zu überbrücken und das (theologische!) Gespräch zwischen den divergierenden Richtungen wieder in Gang zu bringen. Dies gelang Klumpp durch die Sondertagungen der Landessynode auf der Insel Reichenau („Reichenau Gespräche"). 1967 erörterten die Synodalen dort die grundlegenden Methoden der modernen neutestamentlichen Wissenschaft: Prof. Friedrich Lang, Neutestamentler und Stiftsephorus stellte die wichtigsten Einsichten und Methoden insbesondere der historisch-kritischen Exegese vor, Peter Stuhlmacher führte eine solche Auslegung exemplarisch am paulinischen Auferstehungszeugnis 1. Kor. 15 durch. Besonders für die Laien auf konservativer Seite wurde dies zu einem höchst eindrücklichen Erlebnis: Stuhlmacher, der Assistent des vielgeschmähten Ernst Käsemann, öffneten Zugänge zum Bibeltext, die auch den Pietisten richtig und biblisch und hilfreich erschienen! Niemand schickte sich an, ihnen den „Osterglauben" wegzudiskutieren, sondern die historisch-kritische Interpretation schloss Bedeutungshintergründe auf, die zu einem vertieften Verständnis des Textes führten.

So kam tatsächlich das Gespräch wieder in Gang, und die gemeinsamen Tage auf der Reichenau taten ein Übriges, um die zuvor recht verbissene Atmosphäre unter den verschiedenen Lagern aufzulockern. Eine zweite Tagung auf der Insel Reichenau führte dies ein Jahr später fort.

„Bekenntnisbewegung ‚Kein anderes Evangelium‘“ – und der Streit um den Kirchentag

Während in Württemberg dergestalt die Spannungen zwischen „Pietismus und moderner Theologie" gemildert wurden, eskalierte der Konflikt andernorts: Die „Bekenntnisbewegung ‚Kein anderes Evangelium‘" rief ihre Anhänger auf, den Deutschen Evangelischen Kirchentag zu boykottieren. Es war Rudolf Bäumer und seinen Mitstreitern nicht gelungen, vom Kirchentagspräsidium einen Ausschluss von missliebigen Rednern – wiederum stand Käsemann zuoberst auf der Liste – zu erzwingen. Daher blieben die führenden Männer der Bekenntnisbewegung und der „Kirchlichen Sammlung um Bibel und Bekenntnis" (eine weitere evangelikale Gruppe, die sich aber von einem konservativen Luthertum her definierten) dem Kirchentag 1967 in Hannover fern. Anders die Württembergischen Pietisten: Fritz Grünzweig, Leiter der Ludwig-Hofacker-Vereinigung, und etliche andere fuhren nach Hannover. Sie wollten sich nicht von „ihrer" Kirche distanzieren, sondern durch Mitarbeit und Einflussnahme den Kurs in die richtige Richtung lenken.

Diese Strategie verfolgten die württembergischen Pietisten auch im Blick auf die Vorbereitungen des Kirchentags 1969 in Stuttgart. Damit aber standen sie eingeklemmt zwischen der gesamtdeutsch agierenden Bekenntnisbewegung auf der einen und den Organisatoren des Kirchentages auf der anderen Seite. Die württembergische Kirchenleitung unter Landesbischof Erich Eichele neigte der progressiven Linie des Kirchentagspräsidiums zu, wollte aber gleichzeitig unbedingt einen großen und öffentlich ausgetragenen Konflikt unter Württembergs Protestanten verhindern: an einem Kirchentag in Württemberg sollte unbedingt auch der Pietismus teilnehmen.

3.6: Ausblick

-

Studierende im Albrecht-Bengel-Haus

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildnissammlung, Nr. NM 54851, 03.1987; Fotograf: Kirschner

Die Polarisierung der Württembergischen Landeskirche vertiefte sich noch im folgenden Jahrzehnt. Während sich die progressiv eingestellten Kräfte bemühten, die Kirchenreform auch auf die kirchlichen Strukturen auszuweiten und durch neue Formen kirchlicher Arbeit der Kirche in der Welt von heute zu neuer Akzeptanz zu verhelfen, versuchten die konservativen Kräfte, das „Ererbte" zu bewahren. Auf die Modernisierung kirchlicher Institutionen und Arbeitsfelder reagierten die evangelikalen Christen immer wieder mit Ablehnung – und mit Parallelstrukturen. So wurde beispielsweise das Missionswerk „Hilfe für Brüder" gegründet, um den vermeintlich nur noch auf Entwicklungshilfe ausgerichteten (landes-)kirchlichen Missionswerken etwas entgegenzusetzen. Die evangelikale Nachrichtenagentur „idea" sollte der negativen Berichterstattung über evangelikale Themen in den etablierten (kirchlichen) Medien Einhalt gebieten. Das Albrecht-Bengel-Haus bot „gläubigen Studenten" eine Alternative zum Tübinger Stift, in dem zum Entsetzen vieler Pietisten 1968 nicht nur das gemeinsame Tischgebet abgeschafft worden war, sondern in das ab Frühjahr 1969 auch Studentinnen einzogen.

Die 1970er Jahre waren einerseits von einer stark polarisierten und immer wieder sehr verfahrenen Situation im Bereich der Kirchenpolitik geprägt. Die Synode zerstritt sich in der Debatte um die neue Grundordnung der EKD oder das Verhältnis der Württembergischen Landeskirche zum Ökumenischen Rat der Kirche. Immer wieder sah die „Lebendige Gemeinde" die Haushaltberatungen als letzten Ort, um den Kurs der Kirche zu korrigieren: So wurden beispielsweise die Gelder für die Tübinger Evangelische Studentengemeinde (EGS) eingefroren, als bekannt wurde, dass sich dort ein Arbeitskreis „Christentum und Marxismus" etabliert hatte. Andererseits unterliefen zuweilen progressiv eingestellte Gruppen offizielle Beschlüsse der Landessynode, beispielsweise 1976, als gut 200 württembergische Pfarrer offiziell bekannt gaben, sie würden die von der Synode verabschiedete neue „Anleitung für den Konfirmandenunterricht" nicht übernehmen.

Die Gemeinden erlebten diese Streitigkeiten zumeist eher aus der Ferne, oder aber in Gestalt von Spannungen zwischen Ortspfarrern. Im großen und ganzen bleiben den Sympathisanten der einen oder anderen Richtung unter sich, bewegten sich zumeist in unterschiedlichen Milieus. Zukunftsweisend waren die ersten Ansätze der Neuen Sozialen Bewegungen, die ihre Wurzeln auch in kirchlichen Gruppen haben: so die Anti-Atomkraft und Umweltbewegung oder die „Keine Früchte der Apartheit"-Kampage der Evangelischen Frauenarbeit gegen das Unterdrückungssystem in Südafrika...

Ein Synodalpräsident tritt zurück: Oskar Klumpp

-

Oskar Klumpp (1906-1973)

Landeskirchliches Archiv, Bildnissammlung, Nr. 4126; Fotograf: Kirschner

Diese vielschichtige Situation, vielfältigen Akteuren und kaum überschaubaren Verpflichtungen und Loyalitäten führten je länger desto mehr in die Sackgasse: Das Kirchentagspräsidium wollte sich nicht von der Bekenntnisbewegung in seiner Referentenauswahl beschränken lassen, die Bekenntnisbewegung drohte mit Boykott. Die Sitzungen der Verantwortlichen wurden in angespannter Atmosphäre und mit teils heftigen und recht persönlichen Verbalattacken geführt. Im Herbst 1968 schließlich warfen die Verhandlungsführer des württembergischen Pietismus (Fritz Grünzweig, Walter Tlach, Rolf Scheffbuch, dazu Walter Abele und Rudolf Bäumer von der Bekenntnisbewegung) Oskar Klumpp öffentlich vor, die Vertraulichkeit der Verhandlungen gebrochen und gezielt Falschinformation an die Presse durchgestochen zu haben. Diesen Vorwurf wies Klumpp empört zurück und legte am 17. September 1968 demonstrativ sein Amt als Synodalpräsident und sein Synodalmandat nieder.

Die Folge war ein Aufschrei unter den progressiven Kräften in Württemberg. Diese sahen den Synodalpräsidenten, mit dessen Wirken sie in den vergangenen Jahren die schönsten Hoffnungen auf eine modernere und demokratisierte Kirche verbunden hatten, durch „die Pietisten" heimtückisch demontiert! Damit war für viele das Maß voll: Jetzt müsse man sich gegen die vermeintlichen Vorherrschaftsgelüste der Pietisten zur Wehr setzen! Daher gründeten rund 100 vorwiegend junge, progressiv gesinnte Theologen und Kirchenglieder am 7. November 1968 in Leonberg-Ramtel die „Kritische Kirche", eine Gruppe, die zunächst vor allem darauf hinwirken wollte, dass die Vorgänge und Vorwürfe um den Klumpp-Rücktritt rückhaltlos aufgeklärt würden. In den folgenden Wochen traten rasch mehrere Hundert Unterstützer der „Kritischen Kirche" bei, bei der Sitzung der Landessynode im November machten vor allem die zahlreichen hektographierten Flugblätter Eindruck, mit denen die „Kritische Kirche" das Geschehen im Plenum begleitete und kommentierte

Aus dem Umfeld der „Kritischen Kirche" ging im Vorfeld der Kirchenwahl 1971 die „Aktion Synode ’71" hervor, die sich im Herbst 1972 in „Landesvereinigung Offene Kirche" umbenannte und als solche bis heute die Kirchenpolitik in Württemberg mitgestaltet.

Der württembergische Pietismus, allen voran die bekannten Führungsgestalten wie Fritz Grünzweig und Rolf Scheffbuch, sahen sich in den Wochen nach Oskar Klumpps Rücktritt massiven Anfeindungen ausgesetzt, erfuhren aber aus den eigenen Reihen auch großen Zuspruch. Für den Kirchentag 1969 erreichten sie ihr Ziel, einen Boykottaufruf durch die Bekenntnisbewegung zu verhindern und gleichzeitig die angemessene Berücksichtigung für ihre Anliegen durchzusetzen. Die „Arbeitsgruppe ‚Streit um Jesus‘" war das Resultat der Verhandlungen. In der größten Halle des Messegeländes traten hier Repräsentanten der beiden Richtungen mit und gegeneinander an. Der Streit um die rechte Auslegung der Bibel wurde ausgetragen – der Erkenntnisgewinn bleibt aber letztlich zweifelhaft: Vertreter aller Richtungen gingen mit dem guten Gefühl nach Hause, das bessere Argument auf ihrer Seite gehabt zu haben. Nur über das Referat des Bremer Pastors Dr. Dr. Georg Huntemann herrschte parteiübergreifend Einigkeit – es wurde von allen Anwesenden als peinliche Entgleisung und als ein Bärendienst an der Sache der Evangelikalen empfunden.

Aktualisiert am: 05.10.2023

Bildnachweise

-

-

Theophil Wurm (1868-1953)

Landeskirchliches Archiv, Bildnissammlung Nr. 4342, Fotograf: Wilhelm Rössler

-

-

Buch von Eberhard Müller "Die Welt ist anders geworden"

Landeskirchliche Zentralbibliothek

-

-

Akademie Bad Boll, Impression einer Tagung von 1971

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildnissammlung, Nr. NM 13470; Fotograf: Kirschner

-

-

Eberhard Müller (1906-1989)

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildnissammlung Nr. 8001; Fotograf: Kirschner

-

-

VELKD-Logo auf der Handreichung zur Verbereitung der Tagung des Lutherischen Weltbundes in Hannover 1952

Landeskirchliche Zentralbibliothek

-

-

Stuttgarter Schulderkärung

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bestand D1, Nr. 210 (Kopie)

-

-

Hans Asmussen (1898-1968)

Landeskirchliches Archiv, Bildnissammlung Nr. 3472

-

-

Erste Seite eines dreiseitigen Briefes an Landesbischof Wurm von dem späteren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, seinen in Landsberg inhaftierten Vater Ernst von Weizsäcker betreffend

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bestand D1, Bet.-Nr. 314,2

-

-

Karl Hartenstein (1894-1952)

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildnissammlung Nr. 3582; Fotograf: Eugen Krämer

-

-

Landesbischof Martin Haug (1895-1983)

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildnissammlung Nr. 8032; Fotograf: Kirschner

-

-

Neues Testament und Mythologie. Das Problem der Entmythologisierung der neutestamentlichen Verkündigung (1941), in: H.-W. Bartsch (Hg.): Kerygma und Mythos, Band 1. 1948. 4. Aufl. Reich, Hamburg, 1960, 15–48. (programmatischer Aufsatz)

Landeskirchliche Zentralbibliothek

-

- Pfarrer Wilhelm Busch auf dem Jungmännertag in Esslingen, 1948

Pfarrer Wilhelm Busch auf dem Jungmännertag in Esslingen, 1948

Landeskirchliches Archiv, Bildnissammlung, Fotoalbum U 230, Bild-Nr. 4.

-

- Flugblatt "Es geht um die Bibel" (1952)

Flugblatt "Es geht um die Bibel" (1952)

Landeskirchliches Archiv, A 126, Reg.-Nr. 356 I

-

- Flugblatt "Es geht um die Bibel" (1952), Rückseite

Flugblatt "Es geht um die Bibel" (1952), Rückseite

Landeskirchliches Archiv, A 126, Reg.-Nr. 356 I

-

- Rudolf Bultmann (1884-1976)

Rudolf Bultmann (1884-1976)

Landeskirchliches Archiv, Bildnissammlung, NM 17000

-

-

Evangelisches Kirchengesangbuch. Ausgabe von 1953

Landeskirchliche Zentralbibliothek

-

-

Rudolf Bäumer: Bekenntnisbewegung "Kein anderes Evangelium", ca. 1969 mit Bild der Bekenntnis-Kundgebung in der Westfalenhalle

Landeskirchliche Zentralbibliothek

-

-

Ludwig-Hofacker-Konferenz in Ulm 1976

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildnissammlung, Nr. NM 26242; Fotograf: Kirschner

-

-

Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen, 1981

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildnissammlung, Nr. 39229; Fotograf: Kirschner

-

-

Studierende im Albrecht-Bengel-Haus

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildnissammlung, Nr. NM 54851, 03.1987; Fotograf: Kirschner

-

-

Oskar Klumpp (1906-1973)

Landeskirchliches Archiv, Bildnissammlung, Nr. 4126; Fotograf: Kirschner

Zitierweise

https://www.wkgo.de/cms/article/index/225 (Permalink)

Nutzungsbedingungen

Alle Rechte vorbehalten.