-

Von: Haag, Norbert

Inhaltsverzeichnis

- 1: Politische, gesellschaftliche und kulturelle Rahmenbedingungen

- 2: Die württembergische Landeskirche in der frühen Weimarer Republik

- 2.1: Ende des landesherrlichen Kirchenregiments

- 2.2: Kirche als Religionsgesellschaft im weltanschaulich neutralen Staat

- 2.3: Rechtliche Selbständigkeit: Eine neue Kirchenverfassung

- 2.4: Kirchentag, Kirchenausschuss und Kirchenbund

- 2.5: Verflechtung zwischen Staat, Kommune und Kirche

- 2.6: Ringen um öffentlichen Einfluss

- 3: Zum Profil des Nachkriegsprotestantismus

- 3.1: Theologie

- 3.2: Frömmigkeit

- 4: Bedrohte Kirchen oder ein Jahrhundert der Kirchen?

- 4.1: Bedrohung als Thema des kirchlichen Diskurses

- 4.2: Ein Jahrhundert der Kirche?

- 5: Republik im Untergang – Kirche(n) in der Krise?

- 5.1: Intensivierte Bedrohung

- 5.2: Protestantisches Sozialmilieu und der Aufstieg der NSDAP

- 5.3: Pfarrer und Nationalsozialismus

- 5.4: Kirchenleitung(en) und Nationalsozialismus

- Anhang

1: Politische, gesellschaftliche und kulturelle Rahmenbedingungen

Der Erste Weltkrieg endete für das Deutsche Kaiserreich mit einer vernichtenden Niederlage. Ende 1918 überschlugen sich die Ereignisse: Revolutionäre Unruhen erfassten das gesamte Land und nötigten Reichskanzler Max von Baden am 9. November, die Abdankung des Kaisers (ohne dessen Zustimmung) zu verkünden; am selben Tag übernahm Friedrich Ebert als Führer des stärksten politischen Kraft, der Mehrheitssozialisten, das Amt des Reichskanzlers, und sein Parteifreund Philipp Scheidemann rief vom Balkon des Reichstages die Republik aus. Zwei Tage später, am 11. November, unterzeichnete der Zentrumspolitiker Matthias Erzberger in Compiègne den Waffenstillstand und besiegelte damit die militärische Niederlage. In die Gestaltung der Nachkriegsordnung, auf die sich die Siegermächte im Versailler Vertrag verständigten, wurde das besiegte Reich nicht eingebunden.

Ihre neue politische Ordnung gab sich die junge Republik in der Weimarer Reichsverfassung vom 31. Juli 1919. Die Wahl des Ortes, wo die entscheidenden Verhandlungen über die politische Zukunft der besiegten Nation stattgefunden hatten, war aufschlussreich: Denn Weimar stand für die geistige Tradition der Klassiker Goethe und Schiller und damit für ein anderes Deutschland als Preußen mit seiner militärischen Tradition der Macht.

Erst relativ spät, 1923/24, endeten die Krisenjahre der jungen Demokratie. Die Revolution mit ihren Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräten, mit der Agitation von Kommunisten und USPD, war (um einen hohen politischen Preis) niedergeschlagen worden, und die zahlreichen innenpolitischen Konflikte in ihrem Gefolge gehörten weithin der Vergangenheit an. Im außenpolitischem Streit vor allem um die exorbitanten Reparationslasten war ein Kompromiss gefunden, die Hyperinflation von 1922/23 dank einer neuen Währungsordnung und Dawesplan überwunden. Die nun folgenden Jahre bis 1928 waren bedeutend ruhiger. Erstmals konnten außenpolitische Erfolge verzeichnet werden, insbesondere die alliierte Räumung des Ruhrgebietes und anderer besetzter Reichsgebiete sowie die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund. Wie prekär diese Jahre einer „innenpolitischen Scheinstabilität“ gleichwohl waren, zeigte sich in der Weltwirtschaftskrise 1929-1933: Sie überforderte die Steuerungskapazität der noch jungen parlamentarischen Demokratie, da sich die maßgeblichen politischen Kräfte und der sie tragenden sozialen Milieus nicht auf einen tragfähigen Kompromiss verständigen konnten. Die bislang dominierenden und die Weimarer Republik tragenden Parteien verloren an Zuspruch, im Reich wie in Württemberg. Es schlug die Stunde der Radikalen.

Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur

In der Weimarer Republik setzte sich ein Strukturwandel der Wirtschaft fort, der weit in das 19. Jahrhundert zurückreicht: Land- und Forstwirtschaft verloren weiter an Bedeutung, während der industrielle Sektor immer gewichtiger wurde. Die industrielle Entwicklung ging zumindest in der Wahrnehmung der Zeitgenossen auch zu Lasten des gewerblichen Mittelstandes, den Handwerkern. In ihrer wirtschaftlichen Existenzgrundlage von der übermächtigen Konkurrenz einer wachsenden Großindustrie bedroht, wurde die Gefahr des gesellschaftlichen Abstiegs in das Industriearbeitertum deutlich überzeichnet; die mit einem tiefgreifenden Strukturwandel des Handwerks einhergehende Selbstbehauptung spielte hingegen in der öffentlichen Diskussion wie im Erfahrungshaushalt der Handwerker eine nachgeordnete Rolle. Insgesamt gesehen stellte sich der gewerbliche Mittelstand in der Weimarer Republik somit deutlich besser als die gehaltsabhängigen Angestellten bzw. lohnabhängigen Arbeiter. Sie wurden von der Massenarbeitslosigkeit, welche die Republik ab Winter 1925/26 immer mehr belastete, besonders hart getroffen.

Die prekären Lebensumstände der „vielen“ erschwerte es den die Republik tragenden Kräften, die Idee einer liberalen Demokratie in Denken und Handeln der Bevölkerung auch emotional zu verankern. Dies war ein Grund ihrer Schwäche. Für das gesellschaftliche Meinungsklima war dies umso gravierender, auch die intellektuelle bzw. kulturelle Elite des Landes sich kaum zugunsten der jungen Republik engagierte, sondern eher Vorbehalte artikulierte. Diese speisten sich vielfach aus einer meist idealisierten Vergangenheit. Im deutschen Protestantismus ist dies besonders evident.

2: Die württembergische Landeskirche in der frühen Weimarer Republik

2.1: Ende des landesherrlichen Kirchenregiments

-

Kaiser Wilhelm II. von Preußen, Fotografie 1902

Imperial War Museum Collection, London

Mit der Niederlage im Krieg und dem Zusammenbruch der bisherigen staatlichen Ordnung vermochten sich die tonangebenden Männer der Landeskirche wie auch weite Kreise der kirchlich gesinnten Bevölkerung schwer abzufinden. Zu lange, noch im Oktober 1918, hatten die kirchliche Presse und die Mehrzahl der Geistlichen auf den Kanzeln jeden Zweifel an einem deutschen Sieg zu zerstreuen versucht und die Hoffnung auf ein siegbringendes göttliches Eingreifen genährt. Emotional vorherrschend war daher ein Gefühl der Trauer über den Verlust der „guten alten Ordnung“, als deren Garant das untergegangene Kaiserreich gegolten hatte und galt, und nicht die Erleichterung über das Schweigen der Waffen:

„Die Waffen ruhn, der Friede winkt, um den wir heiß gebeten; Doch nicht als Sieger stehn wir da: der Deutsche ist zertreten, Von Gott und der ganzen Welt verlassen und geschlagen, Verhöhnt, verstümmelt und beraubt, ein Spielball aller Plagen. Das Reich, das einst in Einigkeit so glänzend ist erstanden, Der innre Hader schlägt es nun zu Scherben und zu Schanden“(1).

-

König Wilhelm II. von Württemberg. Büste in der Grabkapelle auf dem Rotenberg

Fotograf: Klaus Enslin. CC BY-SA 3.0

Als sich Kaiser Wilhelm II. ins niederländische Exil begab und sich der äußerst beliebte letzte württembergische König Wilhelm II. nach Bebenhausen zurückzog, war nicht nur eine politische Ära an ihr Ende gekommen. Sowohl die preußischen als auch die württembergische evangelische Landeskirche(n) waren zugleich ihres Oberhauptes verlustig gegangen. Damit endete, wie auch in anderen evangelischen Landeskirchen, eine mehrhundertjährige Tradition des landesherrlichen Kirchenregiments. Kirchenpolitisch wie verfassungsrechtlich stand damit die Landeskirche vor zwei entscheidenden Herausforderungen: Das Verhältnis zum neuen, weltanschaulich neutralen Staat der Weimarer Republik heischte der Klärung; und die nun staatsfreie Kirche stand vor der Herausforderung, sich als Landeskirche eine verfassungsrechtliche Grundlage zu geben und am Auf- und Ausbau gesamtkirchlichen Organisationsstrukturen des deutschen Protestantismus mitzuwirken.

2.2: Kirche als Religionsgesellschaft im weltanschaulich neutralen Staat

Die in die Religionsparagrafen der Weimarer Verfassung einmündenden Verhandlungen der politischen Entscheidungsträger wurden kirchlicherseits vielfach mit Argwohn und Skepsis beobachtet. Beides erwies sich als unbegründet, weil die Mütter und Väter der Weimarer Reichsverfassung sich für eine moderate Form der „Entkirchlichung des Staates“ und der „Entstaatlichung der Kirche“ aussprachen. Von grundlegender Bedeutung waren drei Bestimmungen:

-

Das verfassungsmäßig garantierte Recht auf Religionsfreiheit. Mit diesem grundlegenden Rechtsanspruch entfiel zukünftig ein staatliches Entscheidungsrecht über die Zulässigkeit einer Religion. Zugleich bestand als Ausfluss dieses Grundrechtes die Freiheit, sich zu einer „Religionsgemeinschaft“ zu vereinen.

-

Unter den Begriff der Religionsgemeinschaft wurden auch die evangelische und katholische Kirche subsumiert. Insofern waren sie den ebenfalls unter diesen Begriff gefassten religiösen Vereinen und Gemeinschaften gleichgestellt. Allerdings stand es im Ermessen des Staates, zwischen Religionsgemeinschaften mit den Rechten einer Körperschaft des öffentlichen Rechtes – ein Status, der evangelischer wie katholischer Kirche gleichermaßen zuerkannt wurde – und solchen mit lediglich privater Rechtsfähigkeit zu unterscheiden.

-

Die Trennung zwischen Staat und Kirche wurde verfassungsrechtlich festgeschrieben, allerdings nicht konsequent durchgeführt. Dies zeigt sich insbesondere in der staatsrechtlichen Vorzugstellung der Kirchen – im besonderen Schutz, den sie vielfach genossen, der staatlichen Förderung und der besonderen Rücksichtnahme auf kirchliche Wertvorstellungen in staatlichen Einrichtungen.

Mit diesen grundlegenden Bestimmungen und den zugehörigen Detailregelungen kam die Weimarer Verfassung den Interessen insbesondere der beiden großen Kirchen weit entgegen. Deren Zufriedenheit hielt sich gleichwohl in Grenzen. Seitens der evangelischen Kirchen wurde vor allem die weltanschauliche Neutralität des Weimarer Staates – „Es besteht keine Staatskirche“ (§ 137, Absatz 1) – als Mangel empfunden und vielfach beklagt. Da eine besondere Bedeutung des Christentums für Staat, Kultur und Gesellschaft in der Verfassung nicht eigens erwähnt wurde, war der Jahrhunderte alten kirchlichen Handlungsmaxime, auf einem gemeinsamen Wertefundament zusammen mit dem Staat auf eine Verchristlichung der gesamten Gesellschaft hinzuwirken, die Grundlage entzogen. Unter den neuen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen war die Kirche „nur“ eine Sinnstiftungsinstitution unter anderen – und damit in einer nicht grundsätzlich neuen, aber deutlich verschärften Konkurrenzsituation. Der im Kaiserreich geltend gemachte Anspruch, die Leitkultur zu stellen, war unter den neuen gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen definitiv nicht mehr zu halten.

2.3: Rechtliche Selbständigkeit: Eine neue Kirchenverfassung

-

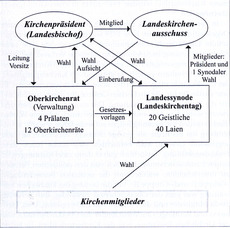

Die "neue" Landeskirche nach der Verfassung von 1924

Urheber: Joachim Botzenhardt. Aus: Gott und Welt in Württemberg, Stuttgart 2000, S. 170. Mit freundlicher Genehmigung.

Die zweite Herausforderung, der in die rechtliche Selbständigkeit entlassenen Kirche eine eigene Verfassungsstruktur zu geben, war leichter zu überwinden. Denn hier konnte an Traditionen des 19. Jahrhunderts angeknüpft werden – die Einrichtung der Pfarrgemeinderäte (1851), der Diözesansynoden (1854), der Landessynode (1867/69), schließlich die Anerkennung der örtlichen Kirchengemeinden als selbständige Einrichtungen (1887). Im Vergleich mit anderen Landeskirchen war die Ausgangssituation in Württemberg auch deshalb besonders günstig, weil bereits 1889 für den wahrscheinlich Fall einer katholischen Thronfolge nach dem Tode Wilhelms II. die Bildung einer evangelischen Kirchenregierung in Aussicht genommen worden war (Religionsreversaliengesetz). Auf der Basis dieses Gesetzes ergriff Konsistorialpräsident Dr. Hermann Zeller nach dem Thronverzicht König Wilhelms (30. Nov. 1918) die Initiative und leitete die Wahl eines verfassungsgebenden Kirchentags ein.

In der ebenfalls noch 1919 zusammentretenden Verfassungsgebenden Landesversammlung wurden bis 1920 eine Reihe wichtiger Gesetze erarbeitet: das sog. Kleine Schulgesetz, ein Pfarrbesoldungs- und Pfarrerbesetzungsgesetz sowie als wichtigstes das auf den 24. Juli 1920 datierende Kirchen Kirchenverfassungsgesetz. Als „Gesetz über die Kirchen“ am 3. März 1924 vom württembergischen Landtag mehrheitlich gebilligt, war die neue Kirchenverfassung in nunmehr rechtskräftig. Wenig später, am 28.Februar 1924, wählte die Landeskirchenversammlung, nachdem zuvor sowohl die Kandidaten des rechten (Prälat Theodor Traub) wie des linken (Prälat Jakob Schoell) Flügels gescheitert waren, den Prälaten D. Johannes Merz zum ersten Kirchenpräsidenten.

2.4: Kirchentag, Kirchenausschuss und Kirchenbund

Drängender Regelungsbedarf warf in der Nachkriegszeit die Frage auf, in welchem organisatorischen Gefüge die reichsweite Zusammenarbeit des Protestantismus organisiert werden solle. Schnell verworfen wurde die Idee einer protestantischen Reichskirche. Sie schien mit dem Autonomieanspruch der einzelnen Landeskirchen, aber auch mit der föderativen Grundstruktur des Staatsaufbaus schlecht vereinbar. Stattdessen verständigte man sich auf einen Kirchentag als synodales Repräsentativorgan des deutschen Protestantismus. Als Dauerinstitution trat er neben den seit längerem existierenden Kirchenausschuss, in dem die einzelnen Landeskirchen seit dem 19. Jahrhundert locker zusammenarbeiteten. Mit ihm wurde er zum Motor bei der Errichtung des Deutschen Evangelischen Kirchenbundes. Dessen wichtigstes Gremium, der Deutsche Evangelische Kirchenausschuss, verstand sich als Sachwalter protestantischer Interessen in In- und Ausland. Einflussreiche öffentliche Forum, beförderten Kirchentag und Kirchenbund zugleich den Zusammenhalt des organisatorisch zersplitterten Protestantismus in Deutschland.

2.5: Verflechtung zwischen Staat, Kommune und Kirche

In der Realität erwies sich namentlich in Württemberg der mit der verfassungsrechtlichen Trennung von Staat und Kirche gegebene Bruch mit der Tradition keineswegs als so gravierend, wie kirchlicherseits vielfach befürchtet und von der Forschung oft angenommen. Vor allem in den ländlichen Gebieten waren die tatsächlichen Auswirkungen der Trennung von Staat und Kirche eher gering. Zwar waren seit dem Kirchengesetz vom 14. Juni 1887 bürgerliche und kirchliche Gemeinde rechtlich getrennte Körperschaften. In der Perspektive der handelnden Personen betrachtet, waren sie aber eng verflochten: Vielfach waren die Bürgermeister auch Mitglieder des Kirchengemeinderates, während umgekehrt der Pfarrer in kommunalen Behörden (insbesondere der Ortsarmenbehörde und dem Ortsschulrat) mitwirkte oder zumindest informell eingebunden wurde. Kontinuität, nicht Abbruch der Tradition war infolgedessen das Signum der Nachkriegszeit, eine Kontinuität, die sich in der Abstimmung der Aktivitäten, z.T. großzügiger finanzieller Unterstützung der kirchlichen durch die bürgerliche Gemeinde jenseits garantierter Rechtsansprüche und im gemeinsamen Engagement für die moralische Ordnung der Gemeinschaft manifestierte.

Verflechtungen zwischen kirchlichen Gremien einerseits, kommunalen bzw. staatlichen andererseits, dürften weithin, auch die Landessynode, anzutreffen sein. Entsprechende Forschungen stehen aber bislang aus.

2.6: Ringen um öffentlichen Einfluss

-

Teilnehmerinnen der Vertrauensleutefreizeit des Evangelischen Volksbundes für Württemberg in Freudenstadt 1931

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildersammlung Nr. 2705

„Wenn nicht alles Phrase und Täuschung, namentlich Selbsttäuschung gewesen ist, was wir von unserer Volkskirche zu rühmen wußten, dann muß doch ein Kirchenvolk da sein, das sich um seine Volkskirche wehrt“ (2)– mit diesen Worten machte der Tübinger Pastoraltheologe Paul Wurster noch in der Novemberrevolution auf das enorme Potential des gläubigen Kirchenvolkes aufmerksam, über das die Kirche verfügte. Dieses Potential galt es unter den neuen gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen mehr denn je zu mobilisieren – nicht nur, aber auch, weil öffentlicher Einfluss kompensieren sollte, was an politischem Gewicht der Kirchen verloren gegangen war.

Bereits im 19. Jahrhundert hatte das mächtig aufblühende kirchliche Vereinswesen seinen Platz in der Gesellschaft gefunden. Nun entstand mit dem Evangelischen Volksbund ein neuer Vereinstyp. Seine Gründung Pfingsten 1919 als von Laien getragener Sammlungsbewegung zielte darauf, christliche Grundsätze in der Öffentlichkeit zu stärken, das Gemeindeleben zu fördern und vertiefen und so „die notwendige Aufgabe der Verteidigung des christlichen Glaubens und der Vertiefung der christlichen Erkenntnis in die Hand zu nehmen“. Um diese Ziele zu erreichen, entfaltete der Volksbund unter seiner Geschäftsführerin Heidi Denzel eine Vielzahl von Aktivitäten – Freizeiten, Geld- und Naturaliensammlungen zur Unterstützung von Mission und Notleidenden, vor allem aber eine ausgesprochen rege Vortragstätigkeit mit Themen unterschiedlichster Art, z.B. „Geht es auch ohne Gott?“ oder „Über die Mode“. Zudem schaltete sich der Verein in die gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen ein, etwa in den Schulstreit des Jahres 1921. Um die konfessionelle Schule zu erhalten, sammelte er binnen kürzester Zeit 600.000 Unterschriften - ohne freilich das erstrebte Ziel erreichen zu können.

Über die Effizienz, mit der über die neu entwickelten Strategien öffentlicher Meinungsbeeinflussung wirkten, lagen zu Beginn der Weimarer Ära keine Erfahrungswerte vor. Immerhin aber erlaubten es die spezifische politische Kultur Württembergs und die wachsende Bedeutung der als wahlverwandt eingestuften bürgerlichen Parteien der kirchlichen Machtelite, mit vorsichtigem Optimismus in die Zukunft zu schauen - zumal die Kirchlichkeit insbesondere in den ländlichen Gebieten Württembergs durch die Wirren der Novemberrevolution nicht nachhaltig erschüttert worden war.

3: Zum Profil des Nachkriegsprotestantismus

3.1: Theologie

-

Karl Barth (1886-1968)

Fotograf: Hans Lachmann. Karl-Barth-Archiv

Ausklang des Kulturprotestantismus und Revolution in der protestantischen Theologie

Die Niederlage von 1918 bedeutete auch das Ende jener theologischen Strömung, die zwar nie unangefochten gewesen war, aber die öffentliche Wahrnehmung des Protestantismus im Kaiserreich (und vor allem dessen Intellektuellen) zu erheblichen Teilen geprägt hatte – des (liberalen) Kulturprotestantismus. Die apokalyptische Weltkriegserfahrung evozierte einen Belastungsdruck, dem seine soziale Basis, das Bildungsbürgertum nicht gewachsen war, und diskreditierte sein theologisches Fundament, die Synthese von Protestantismus und Kultur, weil ohne den Wertekanon des Christentums die Gesellschaft zugrunde gehe. Gegen diese Historisierung des Protestantismus formierte sich radikaler Widerspruch in verschiedenen Strömungen der akademischen Theologie: „Heute sehen wir Eure Welt zugrunde gehen“ – eine Welt, die stets klug und gesittet hatte sein wollen und dennoch mit Hurrageschrei auf die Schlachtfelder des Krieges geeilt war, eine Welt, in der die Gelehrten Platon und Goethe, Jesus und Kant zitierten und dennoch den Krieg gutgeheißen hatten, eine Welt der bürgerlichen Gesittung, des Anstands und des Ausgleichs. Was war sie im Angesicht der Hekatomben von Toten auf den Schlachtfeldern Europas noch Wert? – so Friedrich Gogarten in seinem 1920 erschienenen theologischen Manifest „Zwischen den Zeiten“. Der Ton war schneidend, die Kluft unüberbrückbar – daher die Rede von der „Revolution“ in der protestantischen Theologie. Ihr Gepräge verliehen ihr vornehmlich drei Strömungen – Ansätze einer Theologie der Krisis, Lutherrenaissance und religiöser Sozialismus.

Theologie der Krisis

Die führenden Vertreter einer Theologie der Krisis – u.a. Karl Barth, Emil Brunner, Friedrich Gogarten, Eduard Thurneysen – verband zweierlei: ihr jugendliches Alter und ihr Anliegen „einer Generalrevision des Gottesverständnisses“. Was sie – bei allen Unterschieden – einte, war die radikale Ablehnung von Versuchen, Gott, Mensch und Welt in Einheitskonstruktionen fassen zu wollen. Ihre theologische Produktivität war enorm, aber – so jedenfalls der Leipziger Kirchenhistoriker Kurt Nowak – in einem entscheidenden Punkt gleichwohl defizitär: „Kaum eine Epoche der protestantischen Kirchengeschichte war fruchtbarer an neuen Entwürfen, kaum eine Epoche aber so arm an konstruktivem Sinn für die Wirklichkeit. Eine veritable Theologie der Demokratie, die sich den Erfordernissen der pluralistischen Kultur und den Ansprüchen der parlamentarisch-demokratischen Verfassungsrealität stellte, sucht man in den zwanziger Jahren vergeblich“. (3)

Lutherrenaissance

Für den zweiten Typus revolutionären Aufbegehrens in der protestantischen Theologie, die Neuentdeckung Luthers („Lutherrenaissance“), steht der kurzzeitig auch in Tübingen lehrende Karl Holl. Die wissenschaftliche Leistung des seit 1906 in Berlin tätigen Kirchenhistorikers, der neben dem Dogmatiker Reinhold Seeberg im Krieg zu den maßlosesten Annexionisten unter den in der ersten Reihe stehenden deutschen Theologieprofessoren gehört hatte, war die Wiederentdeckung Luthers jenseits nationaler Heroisierung und „gemütvoller Verharmlosung für Haus und Familie“. Seiner historisch-kritischen, an den Quellen geschulten Rekonstruktion insbesondere des jungen Luthers war die Betonung der existentiellen Dimension lutherischer Theologie zu verdanken, greifbar vor allem in Rechtfertigungslehre, Gericht und Gnade Gottes. In diesem Interpretationszugang lag die Faszination Holls für die junge Theologengeneration seiner Zeit. Denn in „seinem Luther“ erkannte sie ihre Zeit, ihre Paradoxien und Verzweiflungen, aber auch „den Weg ins Rettende“ (4).

Religiöser Sozialismus

Gemessen an seinem kirchenpolitischen Gewicht und der Zahl seiner Anhänger ist der religiöse Sozialismus als eher bedeutungslose „Splitterbewegung“ zu bezeichnen. Dies gilt insbesondere für das evangelische Württemberg, wo er zumal unter Theologen kaum Anhänger fand. Bis 1927 hatte sich noch kein württembergischer Pfarrer der Bewegung angeschlossen. Inhaltlich einte die religiösen Sozialisten vor allem in ihr Verdikt der kapitalistischen Gesellschaftsordnung sowie ihre grundsätzliche Ablehnung des Krieges. In beidem grenzten sie sich signifikant von der Mehrheit der im Kaiserreich sozialisierten protestantischen Geistlichkeit ab, deren politische Gesinnung jüngst als Pastorennationalismus auf den Begriff gebracht wurde.(5) Insofern stehen auch die religiösen Sozialisten für einen Neuansatz in der protestantischen Theologie: Für das Bewusstsein gerade der theologischen Elite, nach der Urerfahrung des Weltkrieges schlechterdings nicht mehr an die Theologieentwürfe der Vorkriegszeit anknüpfen zu können.

Tübinger Universitätstheologie

Die Tübinger Universität hat bei diesen Versuchen einer Neuorientierung keine, jedenfalls keine herausgehobene Stellung eingenommen. Akademische Spitzenforschung dürfte sich am ehesten mit dem Namen Gerhard Kittel und dessen Lebenswerk, dem „Wörterbuch zum Neuen Testament“ verknüpfen, einem neuen Ziel- und Höhepunkt der Tübinger Bibeltheologie. Zu verweisen wäre auch auf Karl Heim mit seinem „Versuch einer neuen religionsphilosphischen Grundlegung der Dogmatik“, in der er Erkenntnisse der neueren naturwissenschaftlichen Forschung mit einer christozentrischen Gewissheit des Glaubens zu verbinden suchte. Eher in der zweiten Reihe zu verorten, aber sicherlich zu erwähnen, sind: Der praktische Theologe Paul Wurster, dem der kenntnisreiche Band „Das kirchliche Leben in Württemberg“ (1919) zu verdanken ist, sowie sein übernächster Nachfolger auf dem Lehrstuhl für praktische Theologie, Karl Fezer, zugleich Ephorus des Evangelischen Stifts. Hinzuweisen gilt es auch auf die Gründung eines Lehrstuhls für Missionswissenschaft, der 1928 mit dem Direktor der Norddeutschen Mission in Hamburg, Martin Schlunk, erstmals besetzt wurde.

Im Sog der konservativen Revolution

Die theologische Wissenschaft erlebte in der Weimarer Republik eine Blütezeit. Die – zumindest teilweise revolutionären – Neuansätze in der Theologie verblieben freilich weitestgehend im akademischen Gehäuse, allenfalls in der jüngeren Pfarrerschaft wurden sie rezipiert. Eine Chance auf theologische oder gar kirchliche Breitenwirkung hatten sie nicht. Insgesamt gesehen geriet der Protestantismus der Weimarer Republik eher in den „Sog der konservativen Revolution, ja er wurde selbst Bestandteil dieser neuen kollektiven Denk- und Glaubensbewegung“. In der neuen Formel „Volk und Gott“, zentraler Referenzpunkt einer Vielzahl neuer theologischer Konzeptualisierungen der göttlichen Schöpfungsordnung, fand diese innerprotestantische Strömung ihren wohl signifikantesten Ausdruck. Im Unterschied zu den elaborierten Gedankengebäuden der akademischen Welt wurde ihr auch öffentliche Aufmerksamkeit zuteil – z.B. 1927, als der renommierte Erlanger Theologe Paul Althaus auf dem Kirchentag zu Königsberg über das Thema „Kirche und Volkstum“ einen weithin beachteten Vortrag hielt.

3.2: Frömmigkeit

Strukturen ländlicher Frömmigkeit

Im Pfarrbericht des Jahres 1920 des unweit Tübingens gelegenen Dorfes Unterjettingen ist zu lesen: „Unterjettingen ist ein Dorf von altwürtt[embergischem] Charakter. Die Frömmigkeit ist typisch bäuerlich. Das starke Abhängigkeitsgefühl von der Witterung ist religiös gefärbt. Gott ist zunächst der, der Wolken, Luft und Winde gibt, Wege, Lauf und Bahn. Bei nahendem nächtlichem Gewitter steht man auf und betet. Einer der ärgsten Trinker sucht dann Schutz beim Sprecher der Gemeinschaft. Nach einem lauten Fest mit viel Lärm und Betrunkenheit kam (vor Jahren) im Sommer ein Hagelschlag – eine göttliche Strafe. Von einem früheren Pfarrer wird gerühmt, daß er ins Feld „geknuibet“ (gekniet) sei und um Bewahrung gefleht habe. Um seinetwillen kam lange Jahre kein Hagel. Gegen die göttliche Hand im Wetter soll man sich nicht durch Hagel-Versicherung schützen. Die ältesten Bauern sind nicht versichert. Andere Versicherungen sind erlaubt. Daß die Witterung ihre natürlichen Gründe habe, wird zugegeben, aber wunderbare Eingriffe werden darin doch angenommen. Daß die Meteorologie im Krieg nicht viel entdeckt hat, ist selbstverständlich. Gott läßt sich doch nicht in die Karten gucken. Überhaupt ist vieles in der Natur, z.B. das Wachsen des Keims, etwas Unerklärliches. Die Wissenschaft weiß überhaupt nicht viel. Studierte Bauern machen höchstens mehr Torheiten als andere. Daß Schwindsucht von Bazillen herrühre, wird nicht geglaubt.

Die Allmacht ist die hervorragendste göttliche Eigenschaft. Auf sie wird alles zurückgeführt. Demgemäß ist die Furcht der Grundcharakter der Frömmigkeit. „Gottesfurcht“ ist der Ausdruck für Frömmigkeit. Auch von der weltlichen Obrigkeit erwartet man Strenge. „Das gibt Furcht“. Die gegenwärtige Regierung wird darum gering geschätzt, weil sie auf das Erregen von Furcht verzichtet.“ (6) zur Quelle

Revolution in der Theologie der 20er Jahre und eine in die frühe Neuzeit zurückverweisende ländliche Frömmigkeitskultur – pointierter könnte die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen schwerlich zum Ausdruck gebracht werden. Die ländliche Gesellschaft Württembergs mit ihrem traditionsverhafteten Beharrungsvermögen schieden Welten von jener universitären Theologie, die nach der Urkatastrophe Europas neue Wege zu Gott zu erschließen suchte. In den agrarisch bestimmten Welten Württembergs lebten die Menschen noch zu Beginn der Weimarer Republik in einem eigenen Zeitrhythmus, einem Rhythmus langer Dauer, der die ländlich geprägte Welt der Vormoderne in die industrialisierte Moderne hinein verlängerte. Die Kirche war hier noch das spirituelle und normative Zentrum der Bevölkerung, deren Weltdeutung in erster Linie religiös vermittelt war. Die Funktion der Religion in diesen ländlich geprägten Welten war vielfältig: Sie war die dominante Matrix der Weltauslegung, sie stiftete Identität und sie diente der Versicherung individuellen wie kollektiven Heils im Diesseits wie im Jenseits. Der gesellschaftliche „Bedarf“ an Religion war demzufolge hoch: Religion war für die ländliche Gesellschaft schlechterdings unverzichtbar. Diese Unverzichtbarkeit von Religion prägte den gesellschaftlichen Diskurs und gewährleistete die hegemoniale Stellung des Protestantismus, der weder durch die konfessionelle Konkurrenz noch durch die der Freikirchen und Sekten ernsthaft erschüttert werden konnte.

Religion und Stadt

Zwar ist nicht zu übersehen, dass auch in der ländlichen Gesellschaft Württembergs das protestantische Milieu zu erodieren begann; als „Schrittmacher“ der Entkirchlichung aber fungierten die Städte. Vor allem zu Beginn der Weimarer Republik, wo einerseits der Kirche ihre Haltung zu Kaiser und Krieg angelastet wurde, andererseits der Austritt aus der Kirche „keinen Verstoß mehr gegen den gesellschaftlichen Verhaltenskodex mehr bedeutete“ (7), erreichten die Kirchenaustritte in den Städten ein bislang unbekanntes Niveau – etwa in Stuttgart, Cannstatt, Heilbronn oder Esslingen.

Die Gründe, weswegen vor allem die Städte die evangelische Kirche(n) vor Herausforderungen stellte, sind vielschichtig. Die wichtigen Städte des Landes – die Landeshauptstadt Stuttgart einschließlich der industriellen Ballungszentren wie Cannstatt oder Feuerbach, das mittlere Neckartal mit Esslingen und Göppingen, Heidenheim oder Ulm – waren zunächst und vor allem Motoren jenes Industrialisierungsprozesses, der in Württemberg seit der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts weitreichende ökonomische, soziale und kulturelle Transformationsprozesse eingeleitet oder vorangetrieben hatte. Allein das enorme Bevölkerungswachstum der Städte stellte, wie jüngst am Beispiel Stuttgarts gezeigt wurde (8), die Kirche vor enorme Probleme: Da die Zahl der Pfarrstellen nicht oder bestenfalls verspätet der wachsenden Einwohnerzahl angepasst werden konnte, verschlechterte sich die kirchliche Versorgung. Zur neu entstandenen Arbeiterschaft mit ihrem ausgeprägten Klassenbewusstsein und eigenen kulturellen Leitbildern fand die Kirche so wenig Zugang wie zur neuen Mittelschicht der Angestellten. Bezeichnenderweise waren weder in der Landeskirchenversammlung noch im neuen Landeskirchentag Arbeiter oder Angestellte vertreten gewesen. Hier dominierte – neben den Geistlichen – jenes Kleinbürgertum, das in Diözesansynoden und Kirchengemeinderäten den Ton angab. Viele Facetten der urbanen Kultur, vor allem die moderne Großstadtkultur, schienen mit Gesellschaftsbild und Wertvorstellungen zumal kirchlich-konservativer Kreise schlechterdings unvereinbar: Konsumverhalten wie Geselligkeitsformen, Freizeitgestaltung wie Geschlechterbeziehungen und anderes mehr. Gegen diese „Kulturerscheinungen“ richtete sich eine polemische und überzeichnete Großstadtkritik. Ihren Kontrapunkt bildete eine verklärte ländliche Idylle – Ausdrucksform einer verlorenen Vergangenheit und unerreichbarer zukünftiger Hoffnungen.

4: Bedrohte Kirchen oder ein Jahrhundert der Kirchen?

4.1: Bedrohung als Thema des kirchlichen Diskurses

Weder die weitgehend intakte Frömmigkeitskultur des Landes noch die Zahl der Kirchenaustritte, die in Württemberg ohnehin weit unter dem Reichsdurchschnitt lagen, sprechen für eine nachhaltige, geschweige denn existentielle Infragestellung der evangelischen Kirchen. Gleichwohl kommt dem Thema „Bedrohung“ im protestantischen Diskurs herausragende Bedeutung zu. Dafür gab es Gründe.

Bedrohung durch öffentliche Infragestellung von Religion und Kirche

Die in sozialistischen und bürgerlich-liberal orientierten freigeistigen Bewegungen organisierte Religionskritik reicht in ihren Anfängen in das 19. Jahrhundert zurück. In der öffentlichen Wahrnehmung machten die in ihren weltanschaulichen Ansichten und politischen Präferenzen durchaus unterschiedlichen Gruppierungen vor allem dadurch auf sich aufmerksam, dass sie offensiv für den Kirchenaustritt warben. In der kirchlichen Wahrnehmung der ausgehenden Weimarer Republik ist ungefähr ab 1929 insofern eine Veränderung zu verzeichnen, als nun das Freidenkertum mit den nun besonders brutalen Religionsverfolgungen zusammengesehen wurde. Zudem versuchte in Deutschland die KPD, den Kirchenaustritt für eigene Zwecke zu instrumentalisieren. Als Reaktion hierauf verschmolzen zumindest in der kirchlichen Öffentlichkeit Freidenkertum, die Propaganda der Kommunisten und die Christenverfolgung der Bolschewiken zu einem einzigen Bedrohungsszenario.

Kultureller Pluralismus und „Warnung“ vor der Moderne

1925, nach dem durchschlagenden Erfolg von Carl Zuckmayers „Fröhlichem Weinberg“, der Herausgeber des Kirchlichen Jahrbuchs, schlicht schockiert über die Verwilderung des Menschenbildes. Ähnlich bewertete ein evangelischer Kritiker Ernest Hemingways Fiesta als „Kulturgefahr“. Weitere Beispiele ließen sich anführen. Gemeinsam ist diesen Texten, deren Zahl sich beliebig vermehren ließe, vor allem eines: Die Kritik an einer sich entfaltenden Kultur mit einer Vielzahl möglicher, sich widersprechender Angebote, die sich nicht mehr in eine kirchlich geprägte Einheitskultur fügten und damit auch nicht mehr in den Kategorien einer Einheitskultur denken ließen. Diese Kritik war unterfüttert mit Problemanzeigen, die sich mit der Herausforderung der Moderne verbanden – verwiesen sei etwa die Frage, inwieweit das technisch Machbare auch ethisch vertreten werden könne oder die zunehmende Fraktionierung der Gesellschaft. Der Grundton protestantischer Kultur- und Gesellschaftskritik freilich akzentuierte nicht die Entfaltung kultureller Vielfalt, sondern den Verlust an kultureller Kohärenz. Er war, legitimiert durch Rekurs auf theologisch begründetes Sonderwissen, auf „Warnung“ gestimmt.

Auf den Begriff gebracht wurde die Devianz der Moderne im Narrativ des Säkularismus. Als Lebensstil bzw. Lebensdeutung, die Religion/ Gott als irrelevant behandelte oder für irrelevant erklärte, fungierte der Begriff als das zentrale Verweissymbol für Gottesferne. Als Manifestationen oder Folgen des Säkularismus waren zahlreiche Facetten des gesellschaftlichen, kulturellen, politischen oder auch wirtschaftlichen Lebens zuordnungs- und beschreibbar, von denen beispielsweise die Diskussionen auf den Kirchenbezirkskonferenzen zeugen.

4.2: Ein Jahrhundert der Kirche?

Die Bedrohungskommunikation, welche den kirchlichen Diskurs der Weimarer Republik beherrschte, steht nur in scheinbarem Widerspruch zum Jahrhundert der Kirche, das Otto Dibelius 1926 in seiner gleichnamigen Publikation ausgerufen hatte. Denn Dibelius beschwor in seiner Publikation die „Möglichkeiten“, die sich einer vom Staat befreiten Kirche eröffnen könnten, deren gesellschaftliche Notwendigkeit er als fraglos gegeben sah: „Daß ein Bollwerk da sei für die Güter unseres christlichen Glaubens, daß unsere Kinder ihres christlichen Glaubens froh und ruhig leben können, wie es unsere Väter gekonnt haben, daß eine Mauer steht, die die christliche Kultur des Abendlandes schirme, nachdem kein Staat mehr schirmen will – dafür brauchen wir eine Kirche“. Das Werk war Ausdruck einer Festungsmentalität, die sich ihren Optimismus borgte, indem sie auf das Aufblühen der Kirche in anderen Teilen der Welt verwies – bei den Anglikanern, bei den Schweden, bei den Orthodoxen, bei den Katholiken in Ost- und Südeuropa. Was dort geschehen sei, sei in Deutschland zumindest möglich, sofern die angemessene Strategie einer Stärkung der kirchlichen Autorität eingeschlagen werde. Daher bedürfe es einerseits einer Aufwertung des bischöflichen Amtes und einer bekenntnisfesten Verkündigung; andererseits ein Mehr an Gemeinschaft und Heiligung. „Neu geheiligt werden sollten der Raum des Sakralen (hier hatte die protestantische Liturgiebewegung ihren Ort), aber auch das Geschlecht, die Arbeit, das Volk, die Nation“ – aus der Retrospektive betrachtet, gefährliche Ingredienzen, die sich in der Begegnung von Nationalsozialismus und Protestantismus unheilvoll auswirken sollten.

Konsolidierte Republik, gefestigte Kirche

Das in kirchenpolitischer Absicht geschriebene Buch von Dibelius sollte bewusst und gewollt Optimismus verbreiten. Wichtig ist vor allem der Zeitpunkt seines Erscheinens – 1926, also in der Konsolidierungsphase der Weimarer Republik wie der evangelischen Landeskirchen und damit in einer Latenzphase der Bedrohungskommunikation.

Kirchenaustritte während der Weimarer Republik (in Württemberg)

Gemessen am Indikator der Kirchenaustritte in der Weimarer Republik, erweist sich das religiöse Feld im Vergleich zum Kaisertum als zwar ausgesprochen dynamisch, die Zahl der Kirchenaustritte koinzidiert aber signifikant mit den politischen Konjunkturphasen der Weimarer Republik. 1926, als das Buch von Dibelius erschien, fiel in die Konsolidierungsphase der Weimarer Republik, eine Phase politischer Stabilität und wirtschaftlicher Prosperität, die um 1923 einsetzte und 1928 an ihr Ende kommen sollte. Die Konjunkturlage kirchlicher Bedrohungskommunikation verhält sich hierzu umgekehrt proportional: Sie koinzidiert mit den Krisenphasen der Weimarer Republik. Ihr erster Höhepunkt lag demzufolge in politisch schwierigen Anfängen, den Jahren 1918 bis 1923. Ihr zweiter fiel in die Jahre, in der die Republik ihrem Untergang entgegentrieb, die Jahre 1928/30 bis 1932.

Kirchenaustritte während der Weimarer Republik in Württemberg:

1918 (Krisenphase): 332

1919 (Krisenphase): 1203

1920 (Krisenphase): 2098

1921 (Krisenphase): 2962

1922 (Krisenphase): 5672

1923 (Krisenphase): 2661

1924 (Konsolidierungsphase): 4299

1925 (Konsolidierungsphase): 4375

1926 (Konsolidierungsphase): 4419

1927 (Konsolidierungsphase): 3329

1928 (Konsolidierungsphase): 3787

1929 (Krisenphase): 3800

1930 (Krisenphase): 4604

1931 (Krisenphase): 5218

1932 (Krisenphase): 6152

1933 (Krisenphase): 3016

5: Republik im Untergang – Kirche(n) in der Krise?

5.1: Intensivierte Bedrohung

Apokalyptische Begleittöne, stimuliert durch das revolutionäre Geschehen und aufgeladen durch nationale Emphase, hatten in der kirchlichen Presse den Beginn der Republik begleitet. An ihrem Ende kehrten sie wieder. „Eine Entscheidungsstunde ist angebrochen für unser Volk, für unsere Kirche, für die ganze Christenheit. Die Mächte der Finsternis ballen sich zusammen in der ganzen Welt und holen aus zum vernichtenden Schlag“. Nicht immer wurde Bedrohung ein eine endzeitliche Perspektive gerückt und mit dem Sprachinstrumentarium der Apokalypse – Teufel, Satan, Antichrist – kommuniziert. Aber auch in den Vorträgen und Aussprachen auf den Kirchenbezirkstagen wurde Bedrohungsdiskursen breiter Raum gewährt – wegen der Religionsverfolgungen in der Sowjetunion, die als Menetekel der eigenen Zukunft gedeutet wurden und zur Wachsamkeit mahnten, dem vielfach „mit mächtigen politischen Strömungen“ verbundenen Freidenkertum, den Folgen der Weltwirtschaftskrise, aber auch der Auflösung des Weimarer Parteiensystems, in deren Gefolge radikale Kräfte auf beiden Seiten an Stimmen und Einfluss gewannen.

Allem Anschein nach waren es die Wahlen des Jahres 1928 gewesen, die den neuerlichen Stimmungsumschwung einleiteten: Denn im Reich wie im Land waren die Parteien der Linken der klare Gewinner. In Württemberg vermochten SPD und KPD nahezu ein Drittel der Wählerstimmen auf sich vereinen – was zahlreiche kirchliche Verantwortungsträger wie bewusste Protestanten als die „Rückkehr der Kirchenfeinde an die politische Macht“ (9) deuteten. „Das Anschwellen des Radikalismus in den Stimmen der Sozialdemokratie und der Kommunisten in diesem Ausmaß hatte niemand vorausgeahnt. … Die Sozialdemokratie ist ihrer ganzen Haltung nach eine Partei, die auf religiöse Interessen des deutschen Volkes keine Rücksicht nimmt, um die christliche Erziehung und die Kirche aus dem staatlichen und damit aus dem Kulturleben des deutschen Volkes auszuschalten, sie zum mindesten zurückdrängen will. Die Kommunistische Partei ist geradezu religions- und kirchenfeindlich“ – so zu lesen im Stuttgarter Sonntagsblatt des Jahres 1928. Zwar steht außer Frage, dass die dramatische Übersteigerung des Zeitgeschehens auch der politischen Mobilisierung der eigenen Wählerschaft galt; eine deutliche Intensivierung des Bedrohungsgefühls wird gleichwohl nicht in Abrede zu stellen sein.

5.2: Protestantisches Sozialmilieu und der Aufstieg der NSDAP

Nutznießer der politischen Konstellation und der Bedrohungsdiskurse sollten die Nationalsozialisten werden. Früh und besonders erfolgreich vermochten sie insbesondere in der evangelischen Landbevölkerung derart hohe Stimmengewinne zu erzielen, dass dieser Wählerklientel zentrale Bedeutung bei der nationalsozialistischen Machtergreifung zugesprochen werden muss. Dabei profitierte die Partei neben der geschickten „Organisation ihres politischen Auftretens“ von der luziden Propagierung eines integrationsfähigen Gemeinschaftsideals, der Volksgemeinschaft. (10)

Für Württemberg greift dieser auf das Reich zielende Erklärungsansatz allerdings nicht, weil die regionale Parteiorganisation desorganisiert und zerstritten war. Der entscheidende Einbruch der NSDAP in das Wählerreservoir anderer, vornehmlich konservativer Parteien gelang hier dementsprechend spät, bei den Wahlen um die Reichspräsidentschaft (März und April 1932). Dabei profitierte die NSDAP vor allem von dem Erosionsprozess ihrer bürgerlichen und liberalen Konkurrenten; zudem war es ihr gelungen, sich als unentbehrlicher Bundesgenosse der evangelischen Kirchen gegen gemeinsame Feinde, allen voran den Sozialismus in seinen unterschiedlichen parteipolitischen Ausprägungen, zu präsentieren.

Jenseits der spezifischen politischen Konstellationen der ausgehenden Weimarer Republik wurde der Erfolg des Nationalsozialismus im protestantischen Sozialmilieu durch mentale Dispositionen maßgeblich befördert. Vor allem die im ausgehenden 19. Jahrhundert geformte nationalprotestantische Mentalität war in weiten Teilen der Pfarrerschaft wie des Kirchenvolkes habituell tief verankert. In der Kategorie des Volkes hatte sie ein Surrogat für das untergegangene Kaiserreich gefunden: Nicht mehr das Bündnis von Thron und Altar, sondern die Auserwähltheit des deutschen Volkes im göttlichen Heilsplan gewährleisteten nun den herausgehoben-einzigartigen Vorrang des deutschen Volkes. Von der biologistisch begründeten Überlegenheit der deutschen Rasse der NS-Ideologie war diese Vorstellung grundverschieden. Gleichwohl beförderten zahlreiche Affinitäten die nationalsozialistische Durchdringung des protestantischen Sozialmilieus: der hypertrophe Nationalismus, die Hoffnung auf einen starken Staat als Ersatz für die untergegangene Monarchie, die Erwartung, mit diesem neuen Staat das alte Programm einer Rechristianisierung der Gesellschaft wieder aufgreifen zu können, die Sehnsucht nach einem charismatischen Retter Deutschlands und anderes mehr.

5.3: Pfarrer und Nationalsozialismus

Dass Christentum und Nationalsozialismus schlechterdings unvereinbar seien, haben vor allem die religiösen Sozialisten früh und nachdrücklich geltend gemacht. Die zwischenzeitlich konsolidierte Bewegung, in deren Reihen insbesondere der Vorsitzende der württembergischen evangelischen Arbeitervereine Hans Voelter sowie der Zuffenhausener Pfarrer Gotthilf Schenkel eine bedeutende Rolle spielten blieb allerdings innerkirchlich nie unumstritten. Die Stimmung, in der kirchlichen Öffentlichkeit konnten sie infolgedessen nicht grundlegend beeinflussen – auch wenn sie in den Kirchenwahlen des Jahres 1931 12% der Stimmen zu erzielten vermochten. Aufgrund des geltenden Mehrheitswahlrechts wurde ihnen gleichwohl kein Mandat im Kirchenparlament zugesprochen.

Unterstützer fanden die Nationalsozialisten dagegen bei Geistlichen, die in den verschiedenen Strömungen völkischer Religiosität beheimatet waren – der Arbeitsgemeinschaft Völkisch-Sozialer Pfarrer sowie der Christlich-Deutschen Bewegung (Süddeutscher Zweig). Wie bei den im Nationalsozialistischen Pfarrerbund organisierten Geistlichen und einzelnen direkt politisch engagierten Pfarrern dürfte der Einfluss dieser Gruppen, die weitgehend in der am 4. Juni 1933 gegründeten Glaubensbewegung Deutsche Christen in Württemberg aufgingen, vor 1933 relativ gering gewesen sein. Auch die inhaltlich-programmatisch Ausrichtung der verschiedenen Gruppierungen war häufig diffus. Vielfach dominiert Antihaltungen – antijüdisch, antibolschewistisch, antiliberal, antipazifistisch. Gemeinsam war ihnen allen ein mehr oder minder militanter Nationalismus – und, zumindest bei einigen ihrer Vertreter, eine Sensibilität in der sozialen Frage.

Vor 1933 fand der Nationalsozialismus in der württembergischen Pfarrerschaft mithin wenig begeisterte Befürworter und wenige, die ein deutliches Nein sprachen. Die große Mehrheit hingegen vermied es auch mit Rücksicht auf ihr geistliches Amt, ihren politischen Präferenzen öffentlichen Ausdruck zu verleihen. Vor allem diejenigen von ihnen, die noch im Kaiserreich sozialisiert worden waren, dürften jedoch im konservativen Lager (im weitesten Sinne) politisch beheimatet gewesen sein.

5.4: Kirchenleitung(en) und Nationalsozialismus

Anders als die katholischen Bischöfe konnten sich die evangelischen Kirchenleitungen, auch die württembergische, nicht dazu entschließen, öffentlich gegen die Weltanschauung des Nationalsozialismus Stellung zu beziehen. Auch für den Deutschen Evangelischen Kirchenausschuss war die Vereinnahmung des Christentums durch den Nationalsozialismus – da von „grundstürzender Verkehrung des Urteils geprägt“ – zurückzuweisen. Diese Einschätzung auf der Novembersitzung des Jahres 1932 blieb jedoch intern. (11)

Als die Weimarer Republik in einer Serie von Präsidialkabinetten sichtlich an politischer Stabilität verlor, mehrten sich die öffentlichen Appelle der Kirchenführer, über den Streit der Parteien das Gemeinwohl nicht zu vergessen und politische Differenzen sachlich-friedlich auszutragen. In Württemberg praktizierten Kirchenpräsident Theophil Wurm und der Evangelische Oberkirchenrat in Stuttgart zudem eine relativ konsequent durchgehaltene Politik parteipolitischer Neutralität, da die Kirche bleiben müsse, „was sie sein soll, die Trägerin der Verkündigung des Evangeliums an alle Menschen“. Parteipolitische Präferenzen habe sie demzufolge zu meiden – ein Grundsatz, der freilich implizierte, dass auch die NSDAP als wählbar eingestuft wurde. Gefördert wurde sie jedoch nicht, und auch das von der nationalsozialistischen Propaganda unablässig bemühte „positive Christentum“ stieß in der württembergischen Kirchenleitung auf deutliche Vorbehalte. Eine neue Situation schuf erst die Ernennung Hitlers zum Kanzler einer Rechtskoalition durch Reichspräsident Paul von Hindenburg. Durch Hindenburg, den Repräsentanten des untergegangenen Heiligen Protestantischen Reiches deutscher Nation und protestantischen Glaubensheroen, gleichsam geadelt, interpretierte die württembergische Kirchenleitung die Kanzlerschaft Hitlers als irreversiblen Durchbruch der nationalen Erneuerung im Reich. Die damit eröffneten Chancen dürfte nicht verpasst werden. Unmittelbar nach dem Tag von Potsdam (21. März 1933) und Ermächtigungsgesetz (23. März) informierte Wurm die württembergische Pfarrerschaft über die neue Lage (26. März): Mit Freuden dürfe die Kirche feststellen, „daß von der heutigen Regierung eine dringend erwünschte Reinigung der öffentlichen Zustände erstrebt wird, die sie mit ihrer Zustimmung begleiten und der sie mit ihrem Rat gerne dienen wird. Aus dieser Stellungnahme erwächst der Kirche die Pflicht, im Ringen um die innere Erneuerung des Volkslebens in erster Reihe zu stehen. Im Blick auf die ungeheuer schwere Aufgabe der neuen Regierung, den riesengroß gewordenen Notständen zu steuern, bleibt die Kirche sich dessen bewußt, daß es im tiefsten Grund der gnädigen Durchhilfe Gottes anheimzugeben ist, das Werk der Männer, die heute an der Spitze stehen, zu segnen. Um so inniger und anhaltender muß die Fürbitte für diese Männer sein, daß der allmächtige Gott sie die rechten Wege und die rechten Mitarbeiter finden lasse und daß er dem bösen Geist der Zwietracht, des Eigennutzes und der Ungerechtigkeit wehre“. (12)

Aktualisiert am: 14.06.2016

Bildnachweise

-

-

Kaiser Wilhelm II. von Preußen, Fotografie 1902

Imperial War Museum Collection, London

-

-

König Wilhelm II. von Württemberg. Büste in der Grabkapelle auf dem Rotenberg

Fotograf: Klaus Enslin. CC BY-SA 3.0

-

-

Die "neue" Landeskirche nach der Verfassung von 1924

Urheber: Joachim Botzenhardt. Aus: Gott und Welt in Württemberg, Stuttgart 2000, S. 170. Mit freundlicher Genehmigung.

-

-

Teilnehmerinnen der Vertrauensleutefreizeit des Evangelischen Volksbundes für Württemberg in Freudenstadt 1931

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildersammlung Nr. 2705

-

-

Karl Barth (1886-1968)

Fotograf: Hans Lachmann. Karl-Barth-Archiv

Zitierweise

https://www.wkgo.de/cms/article/index/94 (Permalink)